News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2024.09.03

オープンキャンパスの予約受付を開始しています

9月2日(月)午前9時より10月12日(土)開催予定の「オープンキャンパス」の予約受付を開始しております。

受験生の皆さんにおかれましては、在校生や教員とのふれあいを通して、洗足学園での生活を体感し、楽しいひと時を過ごしていただければと思います。

保護者の皆様も活動の様子をご見学いただけます。

「オープンキャンパス」の予約は、こちらページよりお申し込みください。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

また、満席となっていました9月19日(木)開催予定の「一般入試志望者対象9月学校説明会」の定員を400組から450組に増やして、予約受付を再開しました。

ご予約いただけなかった方は、こちらページよりお申し込みください。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

2024.08.30

国際地学オリンピック 金銀銅メダルに本校生徒が輝きました

今月8日~16日に中国・北京で開催された「国際地学オリンピック」において、日本代表メンバーの高校3年N.Mさんが、個人銀メダルをはじめ、チームでの金メダル、銅メダル獲得の大活躍を見せ、文部科学大臣表彰を受けました。

「国際地学オリンピック」は、高校生を主な対象とした地学の問題を解く能力を競う国際大会です。

地学分野に秀でた生徒の発掘と地学学習の促進、そして地学を通じての国際交流・協力の促進を主な目的として、世界各地で毎年開催されています。

Nさんは、NPO法人地学オリンピック日本委員会が主催する「日本地学オリンピック」において、日本代表メンバー4名に選出され、この「国際地学オリンピック」に出場しました。

8月11日・12日に行われた、筆記式の理論試験および実技試験において、Nさんは個人で見事銀メダルを獲得しました。

また、国際チームで与えられたテーマに対して調べ学習を行い、ポスターにまとめる「ESP(Earth System Project、地球システムプロジェクト)」において、チームで金メダルを受賞。

そして、同じく国際チームで実施する野外調査とその成果のプレゼンテーションである「ITFI(International Team Field Investigation、国際協力野外調査)」もおいて、チームで銅メダルを獲得しました。

この大会に先立つアジア大会においては、韓国・台湾の選手たちと意気投合し、共に研鑽したことを報告に訪れた校長室で、笑顔で語ってくれたNさん。

今回も海外の選手と多くの交流の機会を得たことが、大きな収穫であったと話してくれました。

語学の重要性をこの経験を通じて感じたNさんは、大学進学後は地学以外の分野に挑戦していきたいと意気込みを語ってくれました。

「今日から受験生です」と爽やかに語るNさんの挑戦と活躍は、きっと後輩たちへと受け継がれていくでしょう。

今後も洗足学園は、生徒たちのチャレンジを応援していきます。

2024.08.29

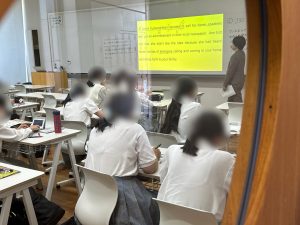

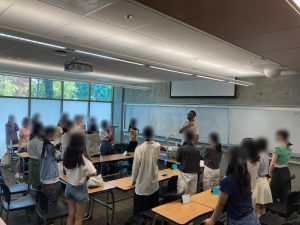

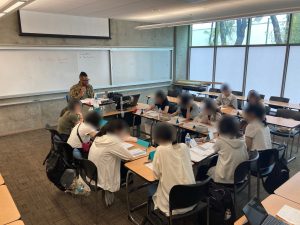

中3・高1・高2の夏期講習の様子をレポートします

先月のNEWS&TOPICSでは、高校3年生の夏期講習の様子を紹介いたしましたが、本日は中学3年、高校1年、2年の夏期講習の様子を紹介いたします。

本校では、高校3年のみならず、中学3年以上の学年でも夏期講習を実施しております。

その夏期講習もいよいよ今週が最終週となります。

学期中の通常授業を担当している先生が夏期講習も担当するため、生徒たちの学びの状況を十分把握した授業を実施できます。

また、生徒たちも気軽に質問することができ、学期中の授業を土台にして希望の進路の実現に向け更に進んだ学習を行うことができます。

「授業で分からない箇所を補強したい」、「もっと理解を深化させたい」など、それぞれが自らの目標を定めて講習に臨んでいます。

教室を覗くと、授業内容を余すところなく吸収し、自らの力にしていこうと講習に向き合う生徒たちの姿がありました。

先生たちも、生徒たちの理解が深まるよう工夫を凝らして授業を行っていました。

生徒たちの学びに向けた真摯な姿勢を、今後も全力で支えていきます。

2024.08.28

アメリカ研修最終週の様子をレポートいたします

7月14日より3週間の日程で実施いたしましたカリフォルニア州でのアメリカ研修。

そのレポートの最終回となる今回は、第3週目の様子をレポートいたします。

週の前半には、スペースシャトル・エンデバーが展示されているカリフォルニア・サイエンス・センターを訪れました。

また、教会のYouth Groupとの交流会では、前週、前々週に引き続き同年代の中高生と英語のゲームなどを行い、文化、言語、宗教が異なっても繋がることができる喜びを実感できたようです。

3度目の交流会ということもあり、絆を深め合う大変良い機会となりました。

8月1日は、授業最終日ということでTOEFL ITPを受験しました。

米国大学学部入学の目安である500点を超える生徒もおり、研修の成果を発揮することができました。

同日午後はLittle TokyoにあるJapanese American National Museumを訪れ、日系アメリカ人の歴史について学びました。

生徒たちはこの3週間の研修・ホームステイを通して、英語をツールとして活用し、現地の人々と交流することの楽しさを実感すると同時に、次なる課題も発見できたようです。

また、日本を離れ異国の地で生活することにより、より広い視野で物事を見ることができるようになりました。

アメリカでの3週間で得た学びは、今後の学園生活や将来に必ず活かされると確信のできた研修となりました。

2024.08.27

9月学校説明会の予約を受け付けております

8月23日(金)午前9時より、9月19日(木)開催予定の9月学校説明会の予約受付を開始いたしました。

学校長による挨拶・学校説明、担当者による教育説明、また最新の入試情報の説明を行います。

説明会終了後、授業見学・校舎見学をご希望の皆様に実施いたします。

こちらのページよりご予約ください。

また、本校では9月7日(土)・8日(日)に「彩羽祭」(文化祭)を校内にて開催いたします。

今年度は、予約なしでご見学いただけます。

開催日時は以下の通りでございます。

9月7日(土)9:00~15:30

9月8日(日)9:00~15:00

受験生・保護者の皆様におかれましては、彩羽祭のご見学を通して、生徒たちの活動の成果をご覧いただくと共に、洗足学園での生活を体感していただければと思います。

また、9月2日(月)午前9時より10月12日(土)開催予定の「オープンキャンパス」の予約受付を開始いたします。

「オープンキャンパス」では、在校生や教員とのふれあいを通して、洗足学園での生活を体感し、楽しいひと時を過ごしていただければと思います。

保護者の皆様も活動の様子をご見学いただけます。

こちらより詳しい情報やご予約方法をご覧いただけます。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

2024.08.22

全国高等学校総合文化祭に弦楽合奏部が出場しました

8月5日(月)、弦楽合奏部の高校生23名が、長良川国際会議場にて行われた「第48回全国高等学校総合文化祭 清流の国ぎふ総文2024」に参加いたしました。

全国高等学校総合文化祭は、全国から約2万人の高校生が集い、約10万人の観覧者が訪れる、「文化部のインターハイ」ともいえる大規模なイベントです。

弦楽合奏部は、昨年12月に行われた神奈川県大会にて教育長賞を受賞し、器楽・管弦楽部門の神奈川県の代表として参加いたしました。

「ぎふ総文」では、「ホルベルク組曲より第1,2,5楽章」を演奏いたしました。

バイオリン、ビオラ、チェロとメロディの受け渡しが特徴的なこの曲は、タイミングを合わせて演奏することがとても重要です。

本校の弦楽合奏部の特徴は、指揮者をたてず、生徒同士で息を合わせて演奏することです。

直前の合宿においても、幾度と練習を重ね当日に臨んだ生徒たち。

その甲斐があり、まとまりのある素晴らしい演奏であったと大変高い評価を得ることができました。

部長、副部長、コンサートミストレスの3名の生徒が、後日校長室に報告に訪れました。

「初心者から経験者まで、全員で良い音楽を創り上げることが大切。全国大会という貴重な経験を糧に、これからもみんなで音楽を創り上げていきたい。」と力強く語ってくれました。

「ホルベルク組曲より第1,2,5楽章」は、9月7日(土)、8日(日)に行われます本校の文化祭「彩羽祭」でも演奏いたします。

ホルベルク組曲の他にも、打楽器とのコラボレーションをはじめ彩羽祭に向けて準備している様々な曲目もお楽しみいただけます。

是非、今回の経験で更に磨きのかかった生徒たちの演奏を聴きに、「彩羽祭」へご来場いただければと思います。

2024.08.21

彩羽祭見学・9月学校説明会のお知らせ

本校では、2024年度彩羽祭(文化祭)を校内にて開催いたします。

受験生・保護者の皆様におかれましては、彩羽祭のご見学を通して、生徒たちの活動の成果をご覧いただくと共に、洗足学園での生活を体感していただければと思います。

今年度より予約なしでご見学いただけることにいたしました。

開催日時は以下の通りでございます。

9月7日(土)9:00~15:30

9月8日(日)9:00~15:00

どうぞ、ご自由にご覧いただければと思います。

生徒が制作した「彩羽祭ホームページ」も是非ご覧ください。

生徒制作「彩羽祭ホームページ」はこちらから。

また、9月学校説明会の開催も決定いたしました。

開催日時

2024年9月19日(木)

説 明 会: 9:45~11:15

校舎見学:11:15~12:00

学校長による挨拶・学校説明、担当者による教育説明、最新の入試情報の説明を行います。

説明会終了後、授業見学・校舎見学をご希望の皆様に実施いたします。

9月学校説明会は予約制となります。

予約開始は8月23日(金)午前9時を予定しております。

こちらより詳しい情報やご予約方法をご覧いただけます。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

2024.08.02

中1白樺湖ホームルーム研修レポート 後編

昨日に引き続き、7月23日(火)~25日(木)の日程で行われた中学1年白樺湖ホームルーム研修の様子を紹介いたします。

本日は後編として、2日目・3日目の生徒たちの姿をレポートいたします。

2日目の日中は「車山ハイキング」の予定でしたが、残念なことに、突然の雨に見舞われ、ハイキングを断念をせざるを得ませんでした。

しかし、中学1年生の有志の生徒たちで結成された実行委員が、雨の場合に備え、レクリエーションを事前に考えてくれました。

天気の読めない中、計画通りに進めることも大変な様子でしたが、実行委員たちは「クラスや学年で団結して楽しんでもらいたい」と何度も口にしながら、臨機応変にこの困難に対応しました。

午前中に綱引きやドッジボールをクラス対抗で行い、午後もクラスの仲や学年全体の仲を深めるような活動を多く考えてくれました。

夜は「キャンプファイヤー」を行いました。

校長先生扮する火の神から、火を授かる点火式を通して火のありがたみを知った後で、実行委員が何日もかけて企画してくれたレクリエーションを楽しみました。

実行委員の生徒たちの活躍が光る2日目となりました。

3日目は、「飯盒炊爨」でカレーを作りました。

火起こしが初体験という生徒も多く、また、はじめて包丁を握ったという生徒も多い中、この研修を通して築き上げたチームワークを活かし、どの班も美味しいカレーを作り上げることができました。

3日間の研修を通して、生徒たちは今まで経験したことがない様々な体験から、楽しみながらも多くを学ぶことができました。

ホームルーム研修での経験を糧に、2学期も充実した日々を過ごしてもらいたいと思います。

NEWS&TOPICSは、8月5日から8月20日まで夏休みをいただきます。

次回の更新は8月21日を予定しております。

どうぞお楽しみに!

2024.08.01

中1白樺湖ホームルーム研修レポート 前編

中学1年では、例年夏期行事として宿泊を伴うホームルーム研修を行っています。

信州の豊かな自然の中での共同生活を通じ、相互の信頼を深め、協調の精神を学びます。

アウトドアクッキングやハイキング、キャンプファイヤーなどの体験から、大地の恵みへの感謝の気持ちと自然を守り次の世代へ引き継ぐ精神が培われます。

今年度は、7月23日(火)~25日(木)の2泊3日に日程で実施をいたしました。

本日は、1日目の様子を前編として紹介いたします。

初日は、開校式と鷹山ファミリー牧場での牧場体験を実施いたしました。

鷹山ファミリー牧場では、スモークチーズ作りと、魚つかみ・バター作り・バードコール体験の3つの体験から班ごとに1つ選んで取り組みました。

まずはじめに、全員でスモークチーズ作りをし、燻製の種類や目的を学びました。

生徒たちは「昔は冷蔵保存ができなかったから、燻製という方法で保存をしていたことを知り、昔の知恵を学ぶことができた」「今回は体験しなかった温燻や冷燻もやってみたい」と今回得た学びを次に活かそうと目を輝かせていました。

魚つかみ・バター作り・バードコール体験では、「命をいただくということの大切さ」を学ぶとともに、脂肪分の多い牛乳が固まる不思議や、木をこすり合わせて鳥の鳴き声がする不思議に夢中な様子でした。

明日は2日目、3日目の様子を後編としてレポートいたします。

どうぞ、お楽しみに。

2024.07.31

アメリカ研修2週目の様子をレポートいたします

7月14日(日)より3週間の日程で実施されている夏期アメリカ語学研修。

先日は、研修1週目の様子を紹介いたしましたが、今週は2週目の様子を紹介いたします。

3週間の研修も半ばとなるこの週の英語の授業では、最終週にホストファミリーへのお礼の手紙の執筆に向けて、学びを深めていました。

講師の先生とも打ち解け、授業中の発言も1週目に比べ徐々に増えてきました。

1週目に引き続き行われたYouthグループとの交流会では、水風船を使ったキャッチボールなどで親交を深めました。

前回よりも積極的に現地の生徒たちに話しかける姿が、大変印象的でした。

午後のアクティビティでは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のキャンパスやロングビーチにある水族館を訪れました。

UCLAでは、キャンパスツアーに参加し、世界的に有名な校舎を見学しました。

週末には、アナハイムのディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーやユニバーサルスタジオハリウッドを訪れ、アトラクションや観光を楽しむなど、休日を満喫しました。

来週は最終週となりますが、更に学びを深めると共に、様々なアクティビティを通してアメリカの文化を学んでいく予定です。

2024.07.30

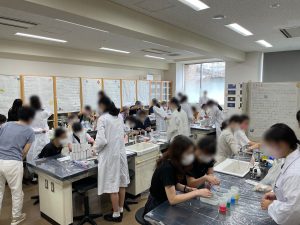

理科×英語 探究授業をレポートします

本校では主体的・対話的で深い学びを行えるよう、授業で様々な取り組みを行っております

その一つが教科融合授業の実践です。

社会に横たわる事象や問題を教科・科目という垣根を越え、複数の教科を融合し複眼的な視点で見つめていきます。

今回は、高校1年で1学期に行われた「理科×英語」の教科融合探究授業の様子をご紹介いたします。

まず、生徒たちは理科の実験を行いました。

1つ目の実験は様々な材質のプラスチックでできた袋の水を入れ、その袋を様々なもので貫くというものです。

生徒たちは、実験を進めていく中で袋の材質を変えたり、あるいは貫くものの種類を変えることによって、水が漏れる場合と漏れない場合があることに気づいていきます。

「どのような時にそのような違いが生まれるのか?」「何故そのような違いが生まれるのか?」ということを、生徒たちは探究していきました。

2つ目の実験は、複数個のトマトから、糖度の高いものを食べることなく見分けるというものです。

完熟したトマトはそうでないトマトに比べて密度が高くなるという性質を利用し、水への浮き沈みで糖度の高いトマトを見分けようとしました。

どのように砂糖水の濃度を調節し、どのような結果が出ると、甘いトマトを見つけられるのか、生徒たちは実験と観察を重ねました。

次に、その結果を英語で説明できるように翻訳をしていきます。

どの生徒も、単語を調べたり、どのような文章構成であれば表現しやすいか等を考えたり、工夫を凝らしていました。

最後は英語での発表です。

英語への自信の有無に関わらず、どの生徒も堂々たる発表を見せていました。

2024.07.29

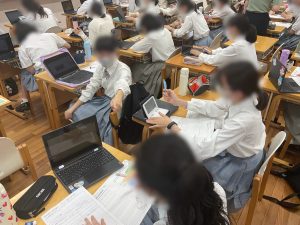

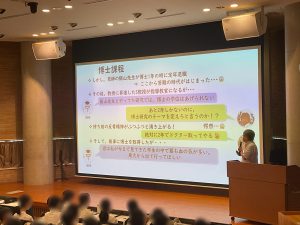

中3 研究論文執筆に向けた取り組みが進んでいます

本校では、中学3年時と高校2年時に研究論文を執筆を行います。

本日のNEWS&TOPICSでは、1学期の中学3年生たちの取り組みを紹介します。

生徒たちは、自己の興味関心を掘り下げるためのグループワークを重ね、いよいよ今年の研究テーマを決定しました。

決定されたテーマごとに20人程度のグループに分けられ、それぞれにアドバイザーとなる教員がつき、研究がスタートしました。

文献調査に関するレクチャーを受けた生徒たちは、「CiNii」や「Google Scholor」などの学術研究データベースを駆使、また公共図書館のレファレンスサービスを活用したりして先行研究を集めました。

もちろん、中学生にとって高度な論文を読み解くことはかなり難しいものですが、「わからないけど面白そう」な論文を生徒たちは夢中になって読み込んでいる様子でした。

自らが興味を持って手を伸ばした世界に、広遠な未知の知が拓けていることの喜びを味わうことは、学問の世界に飛び込んでいくための大きな一歩に繋がることでしょう。

先行研究を読み込み、そこでまだ明らかにされていない事柄に対して、先鋭化された問いを立て直した生徒たちは、自分の研究の計画を記した「研究計画書」を作成しました。

生徒たちから提出された計画書には、「中学生だから無理」と限界を決めるのではなく、自己の立てた問いに真摯に向き合おうとする姿勢が表れています。

先日の「テーマ共有会」にて、生徒たちは研究計画を他の生徒に発表する機会を持ちました。

発表には、既に専門的な用語がかなり含まれていて、その一つ一つを他の生徒に向けて噛み砕いて説明する口調や表情からは、自分のテーマに対する誇りが感じられました。

この夏、15歳の研究者として知の探究に挑んでいく生徒たちの活躍が楽しみです。

2024.07.26

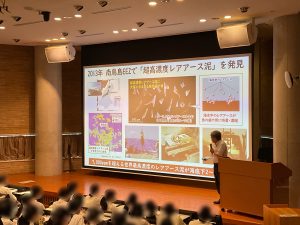

東京大学 加藤泰浩先生講演会の様子をお伝えします

7月10日(木)、東京大学の加藤泰浩先生より「みんなで未来を拓いていこう」と題された講演会が行われました。

加藤先生は、東京大学工学系研究科長・工学部長、教授でいらっしゃいます。

先生にはまず、アカデミズムの中でのご自身がどのようにキャリアを築いてきたのかをお話ししていただきました。

ユーモアたっぷりの話しぶりに、生徒たちは声をあげて笑う一幕もありました。

時に様々な障壁にぶつかりながらも、研究職を天職として全力で没頭し、楽しみながら仕事に取り組む姿勢が大変印象的でした。

また、加藤先生が実際に研究をされている「海底の泥からレアアースを採取する研究」のお話もしていただきました。

工学や化学の分野に留まることなく、資源問題や途上国での児童労働の問題そのものを解決し得るようなスケールの大きさに、生徒たちは大きな興味を示していました。

「いつもポジティブで前しか向かない」「自分でどうにもならないことに悩まない、時間の無駄である」という快活にして強靭な人生哲学も、生徒たちの心を強く惹きつけたようです。

工学部に進み、「ものづくり」で社会にインパクトを与えたいという生徒たちにはもちろん、それ以外の理系領域、あるいは文系領域を志向する生徒にとっても大変刺激的なお話を伺うことができました。

質疑応答も大盛況で、加藤先生の前向きでエネルギッシュな生き方の姿勢が生徒たちに伝播したようでした。

2024.07.25

デジタル地球儀SPHEREを使った生徒の講義

「SPHERE」は世界初のデジタル地球儀「触れる地球」を原型に、常に新たなデータやコンテンツがオンラインで更新される「進化する地球儀」です。

人工衛星から送られてくるリアルタイムの雲や台風の発生、世界の都市のライブカメラの画像、数億年前の大陸移動から地球温暖化の未来予測まで、生きた地球の様子を確認できます。

また、気候変動や自然災害、貧困や飢餓、ゴミ問題など、現代の地球のリアルな課題を「見える化」し、国立環境研究所、東京大学、JAXA 、ウェザーニューズなどの機関から提供されたデータをもとに構成された100以上のコンテンツを呼び出して表示することが可能です。

1学期終業式後の放課後、終業式で学外活動報告を行った今年度国際地学オリンピック日本代表メンバーの高校3年のN.Mさんが、この「SPHERE」を用いて、TEA LIBRARYに集った生徒たちを対象に講義を行いました。

テーマは「地球環境の課題を多角的に分析する」です。

地球温暖化をはじめ、地球環境は多くの課題を抱えています。

その課題を表象的な事象のみで分析するのではなく、一見直接結びつかないような事象との関係を考察することによって、複眼的な視野で分析することができます。

Nさんは、「SPHERE」を駆使して情報を呼び出し、ビジュアル的に多角的な分析を生徒たちに示して、講義を行っていました。

本校では、生徒たちの積極的な研究活動の為に、ソフトウェア、ハードウェアの両面で最高の環境を用意し、支援をしていきます。

これからの生徒たちの益々の輝きを期待しています。

2024.07.24

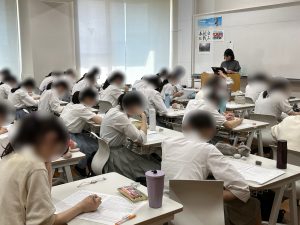

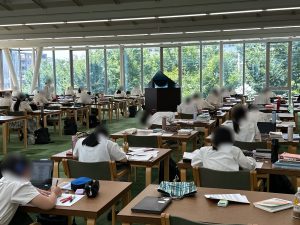

高3 夏期講習の様子をお伝えします

本校の授業は、大学進学後に十分な専門的研究ができる学力、そして社会で活躍するために必要な知と教養の育成を目指しています。

授業だけで十分な学力の向上が期待できますが、難関大学への進学をより確実なものとするため、様々な講習をはじめ多様な学力支援講座を設置しています。

この夏は中学3年生以上の学年で、夏期講習を実施しています。

本日は高校3年の夏期講習の様子をお伝えいたします。

高校3年生にとって、夏は天王山ともいえる時期です。

それぞれの進路実現に向けて懸命な取り組みを行っています。

この日夏期講習が行われている教室を覗くと、そこには真剣な眼差しで授業に集中している高3生の姿がありました。

先生の解説をすべて吸収し、自分の力にしていこうという気迫がひしひしと伝わってきました。

また、自習を行っているSKYLIGHT READING ROOMを訪れると、高3生たちは、静寂の中、黙々と講習内容の復習や演習問題に取り組んでいました。

本校では、高校卒業後、さらに学びを続け、それぞれの可能性を花開かせることができるよう、通塾に頼らない進学サポート体制を整えています。

2024.07.23

アメリカ研修1週目の様子をレポートいたします

本校では、夏休みまたは春休みに希望者を対象とした海外語学研修を実施しています。

単に英語力の向上を目指すだけでなく、英語を実践的に使用することで他国の文化や習慣を学び尊重することを目的としています。

アメリカ・ロサンゼルスでの夏期語学研修を7月14日(日)より3週間の日程で実施しております。

本日は1週目の様子をレポートいたします。

アメリカ・ロサンゼルスでの研修では、週4日間の英語の授業に加え、ホストファミリーとのファミリーデイなど、アクティビティが数多く予定されています。

研修初日、22名の生徒たちはホームステイ先のホストファミリーと合流し、2日目よりカリフォルニア州トーランスにあるEl Camino Collegeでの英語の授業を受講しました。

ネイティブの先生によるコミュニカティブな授業に、最初は緊張で口数の少なかった生徒たちもどんどん発言が増え、楽しく英語を学んでいました。

生徒たちは、洗足学園の授業とはまた違った形で新鮮な気持ちで英語を学習しているようです。

午後はトーランスを周るSouth Bay Tourに参加したり、映画館で映画鑑賞をしたり、現地のユースグループと交流し一緒に体を動かしたりしました。

レドンド・ビーチ訪問の後、現地のショッピングモールにも立ち寄りました。

レジでの支払いに挑戦するなど、アメリカの文化を肌で感じる貴重な体験になりました。

英語をコミュニケーションの道具として活用していく中で、心の交流も生まれていくことを生徒たちは実感していました。

来週はディズニーランド、UCLAキャンパスツアー、ユニバーサルスタジオハリウッド、大谷選手の所属するロサンゼルス・ドジャースの野球観戦など様々なアクティビティを予定しています。

どれも生徒たちにとって、かけがえのない思い出となるはずです。

2024.07.22

生徒が制作する彩羽祭公式HPがオープンしました

本校では生徒自治活動の大きな柱の一つに、生徒による学校行事の企画・運営を掲げています。

4月に行われた体育祭と並んで大きな行事である彩羽祭(文化祭)は、実行委員の生徒たちが中心になり、企画・立案から展示・公演・装飾・広報といった各部門の準備、当日の運営に至るまで全て生徒が行います。

彩羽祭実行委員の生徒たちは1学期に何度も打ち合わせを重ね、彩羽祭を安全かつ充実したものとするために準備を進めてきました。

広報部門では生徒たちの手による「彩羽祭公式ホームページ」が、7月19日に晴れてオープンしました。

広報部門の生徒からメッセージが届いています。

こんにちは。彩羽祭実行委員会広報部門よりお知らせがあります。

第77回彩羽祭ホームページを公開しました!

今年度は、9月7日(土)・9月8日(日)に彩羽祭を開催いたします。

ホームページには、団体紹介をはじめとした様々な情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

生徒による「彩羽祭公式ホームページ」は以下のリンクから是非ご覧ください。

生徒による彩羽祭公式HPはこちらからご覧ください。

「彩羽祭公式ホームページ」内のブログは、毎週金曜日に更新されます。

是非毎週チェックをお願いいたします。

2024.07.18

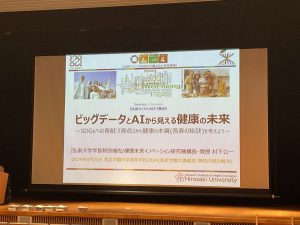

最先端の健康科学に関する講演会を行いました

弘前大教授である村下公一先生をお招きし「ビッグデータとAIから見える健康の未来」と題された講演が、高校1年で行われました。

村下先生は弘前大学学長特別補佐、健康未来イノベーション研究機構長を務められ、日本で一番平均寿命が短いと言われている青森県の現況を変革すべく「ビッグデータとAI」を用いた研究と実践をされていらっしゃいます。

今後平均寿命がどう変化していくのかや、性格、タバコ・アルコール・野菜の接種、姿勢、肥満、テレビ視聴時間などの要素と健康寿命との相関、弘前大でのヘルスケアの取り組みなど、多岐に渡る内容を生徒たちにレクチャーされました。

ユーモア溢れる先生の語りで、AI、医学、化学、工学などの複合的かつ学際的な実践の最先端を知ることができ、生徒たちにとって大変刺激的な時間となったようでした。

また、放課後には弘前大から持ち込んでいただいた最新機器を使用して、野菜の摂取量などを測定する機会を作っていただきました。

この実験は大盛況で、自分自身の「well-being」をいかに実現するかということにも、生徒たちは興味津々でした。

人生100年時代と言われ、寿命が伸びていくことにより、文字通り「身体が資本」となっていきます。

最先端のAIや機材を活用して、「健康」という側面から自分のキャリアを考えるという貴重な経験ができました。

2024.07.16

白波瀬佐和子氏の講演会が行われました

7月12日(金)に、中学1年から中学3年までの3学年の生徒たちを対象に、国際連合大学上級副学長で、国際連合事務次長補を務められている白波瀬佐和子氏を講師としてお招きし(以下白波瀬先生)、講演会を開催いたしました。

本校では、「答えのない時代」を生きる生徒たちに、自分の人生をデザインできる力を身に着け、自分らしい生き方ができるように教育を行っています。

今回ご講演をいただいた白波瀬先生は、東京大学で教鞭を執られ、2021年まで同大学で理事・副学長を務められたほか、国際学術会議財務担当副会長、G7の首脳にジェンダー平等の提言を行うジェンダー平等アドバイザリー評議会の議長を務められました。

講演は、世界12か国に13の研究所が設置され、東京に本部が置かれている国際連合大学の設立の意義とその役割のお話しからスタートしました。

「社会や歴史を学ぶということは、出来事がどのように繋がり、なぜ起きたのかを考えることができるようになることです。今の皆さんの学習は、決して無駄にはなりません。」という先生の言葉を、生徒たちが真剣な表情で書き留めている姿が、大変印象的でした。

講演は、日本の課題である少子高齢化、そしてジェンダーに関する話に及びました。

少子高齢化の構造とその原因を社会学の視点からアプローチしたわかりやすい分析に、生徒たちは深く頷いていました。

社会的に構築された概念であるジェンダーに関しては、その起因となる考えや実際の統計的な不均衡をグラフや表で示しながら、生徒たちに語りかけてくださいました。

公正で安全で平等な社会、同じ機会を誰しもが享受できる社会をどのように実現していくのか、生徒たちは先生からの投げかけを受け止め、深く考えている様子でした。

「積極的に様々な場に身を置くことが大切。」「リーダーになるということは、物事を決める立場になること。チャレンジングだがやり甲斐がある。」「世界は繋がっている。国を超えて交流する必要がある。」という白波瀬先生の言葉を、生徒たちは胸に刻んでいました。

質疑応答では、生徒たちより次から次に積極的な質問がありました。

「『区別』と『差別』の違いを先生はどのようにお考えになりますか」という生徒の質問に、「とても鋭く、素晴らしい質問ですね」と丁寧に答える白波瀬先生。

キラキラとした表情で先生の答えを受け止める生徒の姿は輝いていました。

本校では生徒たちに様々な出会いの場や挑戦の機会を設けています。

今回の白波瀬先生との出会いで、生徒たちは自分の人生を新たな視点で見つめるきっかけを得たようでした。

2024.07.12

リエカ・ユースサミットに生徒たちが参加しました 後編

昨日に引き続き、クロアチア リエカ・ユースサミットに参加した本校生徒たちの様子をレポートいたします。

本校から参加した中学2年・3年と高校1年の生徒7名には、川崎市長より「リエカ・ユースサミット訪問団 認定証」を授与された「訪問団」の一員としての務めも今回の行程の中にありました。

それが、福田紀彦川崎市長より預かった親書をリエカ市へ手渡す役割です。

本校の制服に身を包んだ生徒たちは、凛とした姿勢で預かった親書を手渡し、この大役を見事に成し遂げました。

この様子は地元の新聞にも掲載されました。

帰国後、7名の生徒たちは川崎市役所にて、福田市長にリエカユースサミットの報告を行いました。

最初は緊張していた生徒たちでしたが、現地での生活や研修で学んだことを市長に詳細に報告することができました。

福田市長からは、川崎市の代表として他の国々の人々と日本の文化などを共有してくれたことへの感謝の言葉が生徒たちに贈られました。

異文化理解の大切さや世界的視野を持つことの重要性を学んだだけではなく、国際親善を直接経験するという貴重な体験をした生徒たち。

この経験を生かし、これからの更なる飛躍に期待します。