News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2020.07.13

本学園内で撮影されたアーティストのミュージックビデオが公開されました

先月洗足学園溝の口キャンパス内で、大人気ロックバンド “アンダーグラフ”の新曲「ストライド」のミュージックビデオの撮影が行われました。

そのミュージックビデオが完成し、Youtubeにて公開されました。

アンダーグラフは東日本大震災のチャリティー企画へ参加するなど社会貢献活動にも積極的なロックバンドです。

ミュージックビデオでは、本校のグラウンドや校舎外観が、元気の出る曲と共に映し出されています。

是非一度ご覧いただければと思います。

アンダーグラフの新曲「ストライド」のオフィシャルミュージックビデオはこちらから

2020.07.11

高2有志による「中1歓迎Meetラジオ」を放送しました

高校2年生有志が、「中1歓迎Meetラジオ」を本日10時よりGoogle社のMeetを利用して放送しました。

コロナ禍という大変な社会情勢の中で入学した中学1年生に向けて、洗足学園の先輩から是非エールを送りたいと高校2年生が実行委員会を立ち上げ、企画しました。

スタジオは今年4月に正面玄関横にオープンしたスペースである「Minerva Cafe」です。

高校2年有志の生徒たちはChromebookでGoogle Meetを立ち上げ、事前に準備した原稿を念入りに確認し、当日の本番に臨みました。

まずは、高校2年生が中学1年生であった時を振り返り、中学1年の過ごし方のアドバイスを語りました。

実体験に基づいたアドバイスは具体的で、中学1年生にとって大変参考になる内容でした。

次に、事前に中学1年生に書いてもらった学園生活の質問に、高校2年生が答えるQ&Aのコーナーが放送されました。

学習に関する質問から部活動に関する質問、行事に関する質問、留学に関する質問に至るまで、多岐に渡る質問に、一つ一つ高校2年生たちは丁寧に答えていました。

内容の詳しさはもちろんですが、その答えには高校2年生たちの中学1年生を思いやる気持ち、応援する気持ちが溢れていました。

その気持ちは確実に中1生に伝わっていることと思います。

最後に「高2レター」のコーナーが放送されました。

これは高校2年生から中学1年生に向けたメッセージが読み上げられるコーナーです。

放送されたメッセージの一部を掲載いたします。

これから6年間楽しい学校⽣活を送ってね。

中学⽣のうちから勉強以外にも課外活動とか沢⼭のことを経験しておくといいと思います。

中学⽣はあっという間に終わってしまうので時間を⼤切に!

⾏事は全⼒で取り組むと本当にいい思い出になるよ!

(M.Hより)

持つべきものは友! 洗⾜で出会う友だちは⼀⽣の友だちになるよ!!

(H.Hより)

今はコロナで、楽しみにしていた中学⽣活が満⾜に送れていないと思いますが、

通常通りの生活が戻ってきたら、楽しいことが沢⼭なので安⼼してください!

これからの洗⾜ライフ、楽しんでください!

(N.Tより)

洗⾜ではたくさんの出会いがあります。

友達、先⽣、先輩、後輩など。

すべての出会いはとても素敵なものであるはずです。

洗⾜は素敵な⼈の集まりで、毎⽇がとても楽しく充実した学校⽣活であります。

友達から良い刺激をもらい⾃分の成⻑にも繋がり、

また⾃分の⾏動が誰かに影響を与えているかもしれない。

そういうふうに、先⽣からの忠告以外にも⽣徒間でのやり取りが多く、友達が⾃分を成⻑させてくれます。

そんなふうに互いを⾼めていく友達をこれからのたくさんの出会いの中で⾒つけていってください。

今の時期、友達をつくる機会が少なくて⼤変だと思いますが、

隣の⼦に話しかけて周りのことを話してみてください。

きっと仲良くなれるはずです。

そういうふうに輪を広げ、充実した中⾼6年間の⽣活になることを願っています。

洗⾜での⽣活を是⾮楽しんでください!

(M.Tより)

2020.07.10

生徒会長から全生徒へメッセージが放送されました

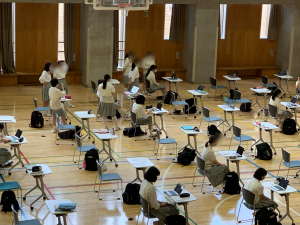

本日は1学期期末考査の最終日でした。

洗足生たちは、これまでのWEBを利用した学習や授業再開後の教室での学習の成果を遺憾なく発揮し、考査に臨んでいました。

考査終了後、これからの学園での生活に関して、本年度生徒会長の高校2年N.Sさんより全校放送で、生徒たちへメッセージが放送されました。

生徒会長からのメッセージを紹介いたします。

皆さん、こんにちは。

今年度生徒会長の高校2年、N.Sです。

1年間よろしくお願いします。

今学期は、新型コロナウィルスの影響でいつもと違うことばかりで慣れないことが多く大変でしたよね。

4月から始まり、長い間オンライン授業だったので新しい1年が始まったという感じがあまりしませんが、あともう少しで1学期も終わってしまいます。

遅くなりましたが、新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

先輩を代表して、皆さんをお待ちしておりました。

そして中学2年生以上の皆さん、進級おめでとうございます。

新入生にとっては、オンラインでの入学式・授業、

在校生にとっても、オンラインでの始業式・授業と

去年の今頃には想像すらできないことでした。

新入生の皆さんはまだ戸惑うことが多いかもしれませんが、その時は私達先輩を頼ってくださいね。

優しい人ばかりなので絶対に助けてくれるはずです。

また、高校3年生の先輩方にとっては、大学入学共通テストの一年目など初めてづくしの一年間になりそうですが、頑張ってください。

先輩たちの背中が、私達、続く者たちの道しるべとなります。

応援しています。

歴史を見ますと、社会に大きな変化がもたらされた後には、

常に新しい未来が開かれています。

未来の扉が開かれた後に、足を踏み入れるか、

未来の扉を開いて足を踏み入れるかは、大きな違いです。

扉を開くための努力は、決して無駄になることはないと思います。

オンライン授業を即座に開始したこの学校の精神を胸に、

私たちも、with コロナ下でピンチをチャンスに変えて新たな学校生活を皆で切り開いて行きましょう。

皆で模索し、一歩一歩進んで行きましょう。

ここで2点、明るいお知らせです。

今日で期末考査も終わりですが、いよいよ部活の再開があるかもしれません。

そして2点目は、もう少ししたら、彩羽祭の準備に取り掛かります。

例年とは違う素敵なものを、文化祭実行委員が計画してくださっていると思うので、楽しみにしていてください。

何もかも”例年通り”とはいかない年ですが、私は精一杯活動していきたいと思っているので、一年間どうぞよろしくお願いします。

以上です。

定期考査終わりで疲れている中、ご清聴ありがとうございました。

2020.07.09

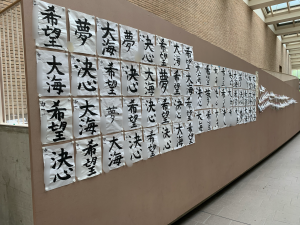

中学1年 書写の授業で制作した作品が展示されました

本校校舎2階のアトリウムに、書写の授業で制作した中学1年生の作品が、展示されました。

中学1年生は4月・5月のWEBを利用した授業期間中、動画で配信された書写の授業を視聴し、自宅で作品の制作に取り組みました。

展示された作品は2種類で、1つ目の作品はお手本に倣って、半紙に大きく毛筆で楷書体の文字が書かれていました。

その堂々たる字には、中学1年生の溌剌とした姿勢がよく表れています。

そしてもう1つの作品は、折り鶴に毛筆で書かれた字です。

今、中学1年生が「大切にしたいもの」、「願い」が字に込められて書かれていました。

一文字一文字に、このコロナ禍の時期を懸命に過ごしてきた中学1年生の思いが溢れていました。

中学1年生ひとりひとりの気持ちを大切にしていきたいと思います。

2020.07.08

高校2年生2名が「アサヒ飲料賞」採択チームに選ばれました

株式会社リバネスが運営する中高生を対象とした未来の研究者の卵たちをサポートする研究助成プログラム「サイエンスキャッスル研究費2020」に応募した本校高校2年生有志2名が、このプログラムに参加しているアサヒ飲料株式会社が設定した「アサヒ飲料賞」の採択チームに選ばれました。

「サイエンスキャッスル研究費2020」は「『健康・環境・地域共創』などの社会課題に役立ち、未来のワクワクを生み出す研究や開発」をテーマに、全国の中高生による研究を募集するプログラムです。

その中で、アサヒ飲料株式会社が設定した「アサヒ飲料賞」は、研究を通して社会で活躍する未来のリーダーへの一歩を踏み出すきっかけを提供することを目的とし、研究するためのサポートが必要な中高生である研究者の卵たちが、この賞をきっかけに研究をスタートさせ、科学技術の発展を牽引してくれることを願って実施される助成プログラムです。

高校2年生有志2名は、「ピーマンの苦みを抑えて、ピーマン嫌いの子供たちにおいしいピーマン料理を食べてもらいたい」という思いから、ピーマンの苦み成分を分析し、その調和方法を探り、美味しく食べるための研究を提案しました。

実際に苦み成分の分析を行い、プランを組み立てていきました。

このプランが高く評価され、「アサヒ飲料賞」採択チームとして選ばれました。

この後、研究費が支給され、主催者のリバネス社のスタッフとアサヒ飲料社の研究員がアドバイザーとして本校の高校2年生のチームに加わります。

そして、12月20日(日)にアサヒグループの研究所にて行われる採択チームによる研究成果発表会を目標に、彼女たちは研究を進めていきます。

今後の研究の進展が今から楽しみです。

アサヒ飲料株式会社のプレス記事はこちらからご覧ください

2020.07.03

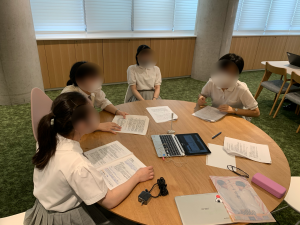

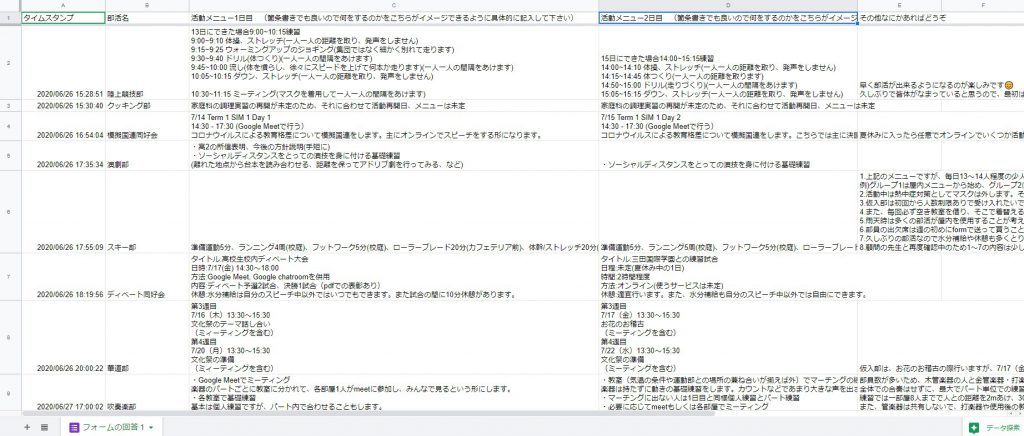

部活動再開に向けて生徒たちの奮闘

本校では教育の大きな柱の一つに、生徒による「自治活動」を掲げています。

具体的には生徒会の活動を中心に、委員会活動、部活動、彩羽祭(文化祭)や体育祭などの特別委員会活動などが挙げられます。

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、本校では3月より部活動は中止しております。

6月29日からの通常授業再開後も、感染拡大防止のため部活動の休止は続いています。

洗足学園は「自治活動」を通じて、生徒自らが課題を発見し、目標を定め、実行し、振り返りを行うことで、「自立」「自律」を自覚し、本質的な「生きる力」を身につけてもらいたいと考えています。

部活動の再開に向けても、生徒たち自らが再開に向けて、感染防止と部活動をどのように両立していくべきかを考え、企画を立案していくことが大切であると考えています。

現在各部では高校2年生の部長を中心に、部活動再開に向けてオリジナルのロードマップを作成しています。

これをもとに今後の部活動の再開を検討していきます。

刻一刻と変化する感染状況や社会情勢を生徒たちが分析し、再開に向けての道筋を考えていくことは、並大抵のことではありません。

しかし、このことを通して生徒たちは確実に「生きる力」を身につけています。

誰かが拓いた道を歩むのではなく、自ら切り拓いた道を歩んでいくことこそが、洗足学園の「自治活動」と言えるでしょう。

各部が部内でまとめた活動再開に向けたロードマップを、共有ドライブにまとめ、生徒会長が提示してくれました。

大体育館を利用する4つの部の生徒たちが、使用に関する共同提案を出してくれました。

2020.06.30

本校卒業生の寄稿記事が朝日中高生新聞に掲載されました

2019年3月に本校を卒業し、現在アメリカ合衆国・Swarthmore College1年のラリッサ・トレンティノさんが寄稿した記事が朝日学生新聞社発行の朝日中高生新聞に掲載されました。

トレンティノさんは本校在学中に模擬国連同好会の部長、ジャパンメトロポリタン模擬国連大会の主催者を務め、2017年の環太平洋模擬国連大会では最優秀賞を受賞しました。

卒業後、孫正義育英財団の3期生に応募し、見事合格。

現在はアメリカ屈指のリベラルアーツ・カレッジであるSwarthmore Collegeに通いながら、孫正義育英財団の財団生としても活躍しています。

そのような活躍をみせる彼女が、孫正義育英財団3期生が夢中になっている研究を紹介する朝日中高生新聞の寄稿連載「異能日記」に、自らの体験と研究、そして将来の目標について語る記事を寄稿し、掲載されました。

本校在学中のエピソードも紹介されています。

掲載された記事は孫正義育英財団のホームページから閲覧することができます。

是非、お読みいただければと思います。

2020.06.29

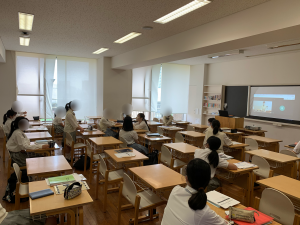

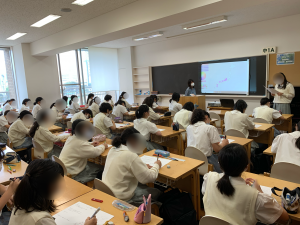

通常授業が再開されました

本日よりいよいよ通常の授業が再開されました。

その様子をお伝えいたします。

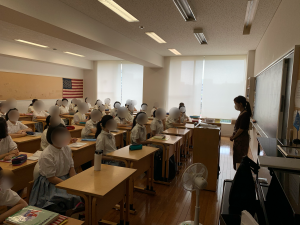

朝の登校時間も通常に戻り、生徒たちは8:20までに登校をします。

玄関では高校2年生の生徒たちが、挨拶をして生徒たちを迎えます。

これまでと同じように正門での検温、玄関での健康観察記録表のチェック、教室入室前の手洗いは欠かさず行われます。

今日は通常授業再開にあたって、校長先生から放送で全校生徒にメッセージが伝えられました。

これまでの生徒たちの頑張りを称え、これからの学校生活にエールを送られていました。

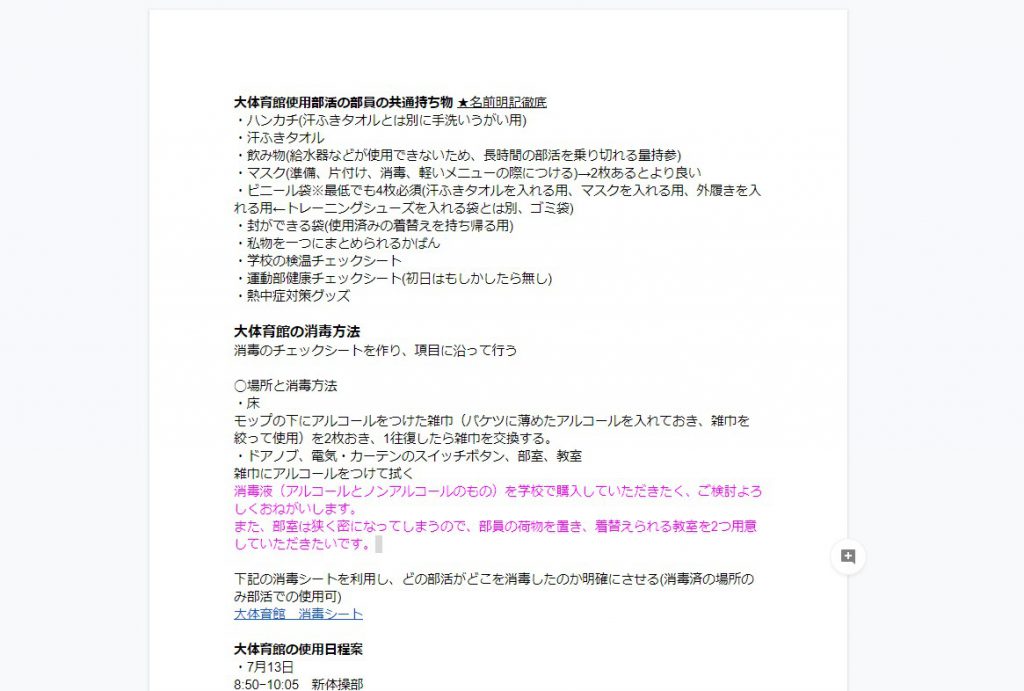

中学1年生の教室を覗くと、生徒たちは姿勢を正して校長先生のお話に耳を傾けていました

8:30からは1時間目がスタートします。

洗足学園の授業時間は1時間が65分間です。

今日からこの65分間の授業が戻ってきました。

先生からの一方的な伝達ではなく、生徒たちの考える時間をしっかりと確保することができるのもメリットの一つです。

3時間目終了後は昼食の時間です。

飛沫感染を防ぐため、おしゃべりは我慢し、全員前を向いて食事をしていました。

一人一人の努力が新型コロナウイルス感染拡大防止につながります。

お昼休みには放送委員の生徒が、放送室から自分たちでセレクトした音楽を全校放送で流します。

少しでも楽しく昼食をとることができるよう、生徒たちも知恵を出しあって学校生活を盛り上げています。

久々の5時間の授業を終え、生徒たちは充実した表情を見せていました。

終礼後は先生方と協力して、生徒たちも消毒作業を行います。

新しい生活習慣と共に生徒たち自身が考え、自分たちの学校生活を切り開いていくという、これからの洗足での生活スタイルが垣間見えた一日でした。

2020.06.27

全学年毎日登校 5日目・6日目の様子

今週から再開した全学年毎日の登校も本日で1週間が経ちます。

昨日の5日目、本日の6日目の様子をお伝えいたします。

両日とも「新しい生活習慣」として、検温・健康観察記録表のチェック・手洗いを欠かさず行い、教室に入室しました。

26日(金)の1時間目の授業では、美術の授業が美術室で再開されました。

実技系の授業では茶道・華道の授業が実習形式で行われておりますが、今後美術も徐々に美術室で実技を伴った実習が行われていきます。

理科の実験や音楽の楽器の演奏の実習はまだですが、コロナウイルス対策を行いながら、徐々に実技系の授業の実習も再開していく予定です。

26日の午後には高校3年の社会科学総合の授業が大講堂で行われました。

若林幹夫氏の「魔術化する科学技術」の文章を、国語とは異なる視点から分析し、生徒たちの思考を促しました。

われわれが万能だと考えがちな「科学」を捉えなおし、「『科学』の本質とは」「これからの社会の中における『科学』の位置づけはどのようなものになっていくのか」などといった論題を社会科学的な視点で生徒たち自らが考えていく授業は、本校が教育の柱として掲げる「探求的活動」や「哲学的対話」のエッセンスが詰まった授業と言えます。

生徒たちが書き上げる意見がどのような内容なのか、今から楽しみです。

一方、中学1年生の英語の授業では、発音の練習が行われていました。

マスクを着用し、飛沫が飛ばないよう声のボリュームを抑える配慮を行いながら、英語特有のアクセントなどを先生のアドバイスを受けながら発音していきます。

楽しみながらも一生懸命取り組む中1生の姿が大変印象的でした。

高校生1年生の授業ではChromebookを利用した授業が行われていました。

家庭でのWEBを利用した授業で大活躍をしたChromebookですが、学校での授業が再開された後も本校では積極的に活用をしています。

資料の閲覧や共有ファイルの共同編集、クラウド上への提出物の提出などその使用用途は多岐に渡ります。

より有効な活用を目指して、本校では教育のICT化を更に進めて参ります。

2020.06.25

全学年毎日登校 3日目・4日目の様子

今週から再開した全学年毎日登校も昨日で3日目、本日で4日目を迎えました。

曇りであった昨日も、雨であった本日も、検温、健康観察記録表のチェック、手洗い後の教室への入室は欠かせません。

授業では、実技系科目の実習が行われました。

被服室では華道の授業が行われていました。

先生の指導の下、お花を活けていく生徒たちの様子は、実に生き生きとしていました。

一方、和室では茶道の授業が再開しました。

和服姿の先生方もフェイスシールドやマスクを装着して臨みます。

生徒たちは正座をし、姿勢を正して、お茶の点て方を学んでいきます。

日本文化の良さを理解しようと取り組むその表情は、真剣そのものでした。

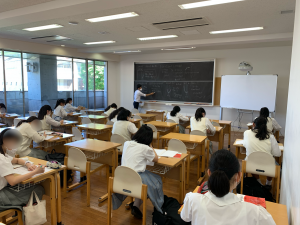

また、昨日は校長先生が高校1年の古典の授業を行いました。

扱う題材は「徒然草」です。

校長先生の授業に生徒たちは緊張しながらも、解説を一言も漏らすまいと耳を傾けながらノートに書き込みを行い、集中して取り組んでいました。

2020.06.23

全学年毎日登校2日目の様子

今週から全学年毎日登校が再開されました。

本日はその2日目の様子をお知らせいたします。

本日も検温、健康観察記録表のチェック、手洗いを済ませて教室に入室した生徒たちの顔には、穏やかな表情がありました。

新しい生活習慣に適応しながら、今できることに懸命に打ち込もうという姿勢が生徒たちから感じられました。

グラウンドでは梅雨の中休みで過ごしやすい気候の中、久々に屋外での体育の授業に取り組む生徒たちの姿がありました。

広々としたグラウンドでダンスの授業を受ける生徒たちは、思いきり身体を動かせる幸せを感じながら、楽しそうに踊っていました。

教室を覗くと、高校3年物理の授業では演習問題に取り組んでいました。

演習中に疑問に思った点を先生に質問する生徒の姿がありました。

疑問に思ったことをすぐに尋ね、納得するまでやり取りができるのも、教室ならではの風景です。

中学3年生のネイティブの先生による英語の授業(一般生対象)では、スライドを用いながら先生が身振り手振りを交えて、授業を行っていました。

生徒たちは先生動きとスライドの交互に目を向けながら、真剣に解説を聞いていました。

細かい表現やニュアンスまで生徒たちに伝えられるのは、やはり対面での授業のメリットです。

徐々に通常の学校での生活を取り戻しつつあることが実感できる授業の様子でした。

2020.06.22

全学年登校、授業を行いました

本日より全学年が登校を再開し、今週は中学1年生から高校2年生までは半日の時間割で、高校3年生は1日の時間割で毎日授業を行います。

全学年の登校で校舎にも活気が戻りましたが、新しい生活習慣を実践に移し、生徒たちはこの日も検温、玄関での健康観察記録表のチェック、手洗いを済ませて、ホームルーム教室に入ります。

教室では常に窓を開け、授業中も換気を行います。

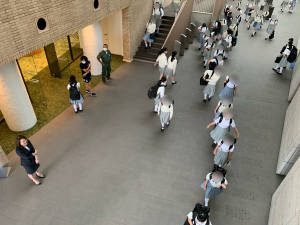

中学1年の国語の授業では、図書室利用のオリエンテーションが行われていました。

中学1年生たちに司書の先生から、図書室の詳しい利用方法が説明されます。

本の探し方から活用に至るまで、詳しい説明に生徒たちは興味深く耳を傾けていました。

中学1年の社会の授業では、日本各地の中から「おすすめのスポット」を紹介する授業が行われていました。

事前に日本各地の中で自身がおすすめするスポットとその理由を記入したワークシートを手に、クラスメイトに発表を行います。

発表が終わると、クラス全員から温かい拍手が送られました。

各学年、各クラス、先生方の工夫を凝らした授業とその授業に臨む生徒たちの真剣な姿勢が大変印象的でした。

2020.06.20

高校3年生授業再開

本日は高校3年生が登校しました。

「新しい生活習慣」として、検温・玄関での健康観察記録表のチェック、手洗いを行い教室に入ります。

高校3年生にとっては待ちに待った学校での授業です。

生徒たちには教室で授業が受けられる安心からか、喜びと安堵の表情が浮かびます。

教室に先生の声が響くと、生徒たちはきりっとした表情に変わり、一言も聞き漏らすまいと授業に集中していました。

大体育館では久々に体育の授業が行われていました。

お隣の生徒との距離をとって、入念に準備運動を行います。

その後、サブスクリプションで1億回再生されたLISAさんのヒット曲「紅蓮華」が流れると、全員で楽しそうに曲に合わせて身体を動かしていました。

高3生たちは、みんなで一緒に活動できる喜びをかみしめているようでした。

2020.06.19

中学1年生 初めての学校での授業

本日は中学1年生が登校しました。

学校への登校は本日で3日目となりますが、各教科の授業を受けるのは初となります。

検温・健康観察記録表のチェック・手洗いの後に入室した広い空間の部屋での朝礼の後、1クラス単位の授業は引き続き広い空間のあるお部屋で、少人数制の英語の授業は図書室や教室に移動して60分間の短縮授業に臨みます。

校内での先生と向き合っての対面授業は初めてのため、緊張した面持ちの生徒が多い中、各教科の先生方は時折冗談を交え、雰囲気を和やかなものに変える工夫をしながら、授業を進行していました。

図書室での一般生の英語の授業では先生が机間を周りながら、一人一人に声掛けをしていました。

帰国生の英語の授業ではパワーポイントを用いて、視覚からもアプローチできるような授業を展開していました。

お昼休みはお友達作りの絶好の機会なのですが、今日はそれをホームルームや総合学習の時間に譲って、ソーシャルディスタンスを保ちながら、対面を避けて食事をとりました。

4時間目・5時間目はホームルーム・総合学習の時間です。

クラスでは生徒自治活動のための委員・係り決めを行っていきます。

委員会やクラスの係りはいったいどのようなことをするのか、まずは中学1年生にその意義と役割を理解してもらわねばなりません。

この日は、昨日登校した委員会の委員長をはじめとした高校2年の幹部の生徒が収録した動画を、中学1年生に見てもらいました。

生徒自治活動はまさしく生徒たちが自ら考え、実行することにその大切さがあります。

新入生への説明も上級生が自ら考え、創意工夫しながら動画を作成し、説明を行うのが洗足流です。

先輩たちの心のこもった動画を、中1生たちは食い入るように見入っていました。

2020.06.18

中学2年生・高校2年生授業開始

6月17日(水)は中学2年生の学校での授業が、6月18日(木)には高校2年生の学校での授業が再開されました。

両学年ともに検温、玄関での健康観察記録表のチェック、手洗いは欠かさず行い、部屋に入室します。

中学2年生は空間の広い部屋でプロジェクターを使用した授業が展開されていました。

生徒たちはプロジェクターに映し出される映像や資料を確認しながら、先生の解説にしっかりと耳を傾けていました。

一方高校2年生は同じく広い部屋での授業を行いましたが、こちらはChromebookを積極的に活用して授業に臨んでいました。

物理の授業ではChromebookに映し出されたグラフを解析し、与えられた問題に生徒たちは一心に取り組んでいました。

情報の受け取り、発信ともにWEB上で行うため、生徒の発話が難しいこのような状況下でも、教員からの一方的な情報伝達の授業にならず、双方向のやり取りが可能になります。

5時間目は「彩羽祭」(文化祭)についての話し合いが行われました。

この困難な状況下で文化祭をどのように行っていくのか、すべて一から生徒たちが組み立てていきます。

学園のリーダー学年として、この状況に真剣に向き合う姿が大変印象的でした。

また、この日は吹奏楽部の生徒たちが顧問の教員と今後の部活動に関して話し合いをしている姿が見られました。

部活動の再開はまだですが、自分たちなりに再開に向けたプランを考え、顧問の教員の協力を得ながらロードマップを作成している姿に、頼もしさを感じました。

2020.06.16

中学3年生授業開始

本日は中学3年生が登校し、60分短縮授業で1時間目から5時間目まで授業を行いました。

生徒たちは「新しい生活習慣」として、これまで継続して行ってきた正門での検温、玄関での健康観察記録表のチェック、入室前の手洗いをこの日も行います。

昨日に続き、分割授業の英語・数学は少人数のため普通教室やゼミ室で、1クラス単位の授業は空間の広い大講堂・小講堂・体育館などで授業を行いました。

本日も昼食の時間は1クラスを2分割し、普通教室を20名前後で利用して、ソーシャルディスタンスを保った距離で食事をします。

昨年度までの賑やかなお昼とはいきませんが、学校で友人たちと同じ空間で生活ができる幸せを生徒たちは感じているようでした。

2020.06.15

校内での授業が再スタートしました

本日より朝から夕方までの1日登校、校内での授業が再スタートをしました。

今日の登校学年は高校1年です。

登校時間はラッシュの時間帯を避けるため8:50としましたが、7:30に登校する生徒の姿も見られました。

徐々に通常の生活スタイルに戻そうという生徒たちの姿勢が感じられました。

先週までと同様に検温、健康観察記録表のチェック、手洗いを行い、集合場所に入室します。

本日は空間の広い部屋に各クラスが分かれて、60分短縮授業で1時間目~5時間目まで実施します。(英語の分割授業は少人数のため、教室で授業を行いました。)

久しぶりの対面授業に、生徒たちは緊張と安堵の両方の表情を見せながらも、集中して授業に取り組んでいました。

また、登校再開後はじめての昼食の時間もありました。

今週はコロナウイルス感染防止の観点からお弁当を持参してもらっています。

昼食場所は1クラスを2教室に分割し、ソーシャルディスタンスを保てるよう配慮しています。

向き合っての食事はできないですが、生徒たちには新しい生活スタイルに徐々に慣れていってもらいたいと思います。

2020.06.12

中学1年生 クラス全員集合~アイスブレイクを行いました

中学1年生は本日が2回目の登校になります。

先週は出席番号の前半・後半に分かれての分散登校でしたが、本日はクラス全員が初めて集合する日となりました。

先週と同様に検温、健康観察記録表のチェック、手洗いを行い、集合場所に入室します。

はじめに1クラスを2分割し、2教室に分かれて配付物の配付、提出物の回収を行いました。

その後、空間の広い部屋に移動し、自己紹介の後、本日のメインテーマであるアイスブレイクを行います。

アイスブレイクでは文字通り、緊張を解きほぐし、クラスメイトとのコミュニケーションを図るワークショップを行っていきます。

新型コロナウイルス感染防止のため、ソーシャルディスタンスを確保しながら、ジェスチャーでテーマを表現し、そのテーマを推理し当てる連想ゲームなどの各クラス担任の先生が工夫を凝らした、ワークショップを展開していきます。

教室では緊張で硬い表情であった中1生たちが、みるみる笑顔に変わっていきます。

これから6年間を共に歩んでいく仲間たちと意識を共有しあい、一体感を持つことができたプログラムでした。

2020.06.11

彩羽祭(文化祭)に向けて高校2年生始動

本日は高校2年生が登校いたしました。

検温、健康観察記録表のチェック、手洗いの後に、大講堂・大体育館・小講堂・カフェテリアに各クラス集合しました。

本日のテーマは「彩羽祭」です。

洗足学園では本年度より文化祭の名称を従来の「洗足祭」から生徒たち自らが考えた新名称「彩羽祭」(いろはさい)に変更いたしました。

「彩羽祭」の初年度にあたる今年、コロナ禍による影響で従来の形式での文化祭の開催が困難な状況となりました。

このような状況下でどのように「彩羽祭」を開催するのか、本校では生徒たちがすべて一から考えていきます。

学園のリーダー学年である高校2年生からは生徒会長をはじめ、彩羽祭実行委員長、各部門長が選ばれています。

「彩羽祭」を成功させるためには何をなしていくべきなのか、それに向けて高校2年生が持たなければいけない志とは何かを各クラスの集合している部屋と手元のChromebookをオンラインでつなぎ、幹部の生徒たちが学年全員に問いかけ、決意を語りました。

先生方はそれを温かく見守ります。

これから9月の彩羽祭に向けて困難な状況が続くと思われます。

しかし、生徒たち自らがその困難に立ち向かい、一つの目標に向けて進んでいくことを学校をあげて応援していきたいと思っております。

2020.06.09

中学3年生の活動 ~ 研究論文スタート

分散登校2週目の本日は中学3年生が登校しました。

前週と同様に、学園正門での検温、正面玄関での健康観察記録表のチェック、手洗いを行い、集合場所に向かいます。

本日は普通教室を2教室使うクラスと広い空間の部屋(大講堂・小講堂・大体育館・カフェテリア)を使用するクラスとに分かれて、活動を行います。

洗足学園は中学3年次に研究論文の執筆を行います。

本年度の中学3年も本日より研究論文執筆に向けた学校での活動が開始されます。

各部屋では各自が選んだテーマの発表を行いました。

また、時差をつけ、図書室を利用して、自分が選んだテーマの調査・研究を行うための文献を探します。

図書室では多数の生徒・教職員が手で本を触るため、入室前にお手洗いで手洗いを行います。

入り口にはアルコール消毒液も用意し、万全を期します。

このような状況下ではありますが、学びに停滞はありません。

世の中では当たり前だと思われていることに、自らの仮説を立てて、それを検証し、意見をまとめていく研究論文に、中3生たちはこれから本格的に取り組んでいきます。