News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2021.04.16

高校2年Hさんの学外活動への挑戦を紹介します

本校では教育の大きな柱の一つとして、「学外活動への挑戦」を掲げています。

本日は、日本学術振興会が主催する「ひらめき☆ときめきサイエンス」の講座の中から、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構が開催したプログラムに挑戦した高校2年(参加当時は高校1年)のHさんの挑戦を紹介いたします。

「ひらめき☆ときめきサイエンス」とは小中高校生の科学的好奇心を刺激し、「ひらめき」「ときめく」心の豊かさと知的創造性を育むプログラムです。

全国の大学や研究機関が、科学の楽しさ、難しさ、不思議に触れられるよう様々なプログラムを用意し、開催をします。

その中でHさんが選んだのは、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の鈴木尚孝先生が行う「すばる望遠鏡のデータから加速膨張する宇宙の運命を決めよう!」というプログラムです。

Hさんは宇宙に興味があり、この講座を見つけたときは胸がときめいたと報告に訪れた校長室で宮阪校長先生に語りました。

当初は東京大学柏キャンパスにおいて対面で実施される予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインでの実施となりました。

WEBを利用して、鈴木先生の講義やワークショップが行われました。

物理法則を使って月や銀河の距離を測定することや振り子の振動周期から地球の質量を測定することなど、Hさんにとって刺激に満ちた内容でした。

そして、Hさんの最も印象に残った内容は、ハワイ・マウナケア山頂にある「すばる望遠鏡」からの宇宙の映像を見ることができたことでした。

望遠鏡からの神秘に満ちた宇宙の様子を校長先生にいきいきと話すHさんの目はキラキラと輝いていました。

自らの興味あることへ挑戦する生徒たちの姿は崇高なものがあります。

洗足学園は生徒たちの学外活動への挑戦を全力で応援していきます。

2021.04.14

華道部の活動が小原流サイト内で紹介されました

洗足学園は「自治活動」を通じて、生徒自らが課題を発見し、目標を定め、実行し、振り返りを行うことで、「自立」「自律」を自覚し、本質的な「生きる力」を身につけてもらいたいと考えています。

部活動はその「自治活動」の大きな柱の一つです。

昨年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、部活動においても通常の活動がなかなか行えない状況が続きました。

しかし、生徒たちは感染予防を最優先としながら、これまでにはない企画を立案し、活動を行ってきました。

華道部も例年以上に工夫を凝らし、昨年9月に行われた彩羽祭(文化祭)では、見る者の心に響く素晴らしい展示を行いました。

その彩羽祭の展示の様子が、日本を代表するいけばなの流派「小原流」サイト内の「みんなのいけばな」で紹介されました。

彩羽祭で生徒たちは「Hana Party Birthday!」をテーマに、誕生日に関する展示を行いました。

見てくださった方に楽しんでいただきたいという生徒たちの思いのこもった作品が教室を華やかに彩りました。

その時の様子を是非ご覧いただければと思います。

小原流サイト内「みんなのいけばな」はこちらからご覧ください。

2021.04.13

卒業生の活躍を紹介します

本日は本校の卒業生の活躍の様子を紹介いたします。

昨年8月に高校2年で開催された卒業生の講演会で講師をしていただいた2017年度卒業生の横山果南さん。

横山さんは東京大学文科三類に合格、入学後フィンランドやニューヨークをはじめ世界各地での海外研修に参加し、「教育」について学びを深めました。

その中で、途上国で教育を行いたいという思いを持つと、「健康」と「教育」の結びつきに着目するようになりました。

途上国での「学校給食プロジェクト」などを通して、「健康」の大切さを実感した横山さんは「医学」に目を向け、医学部への進学を決意しました。

その後、進学振り分け制度(進振り)で東京大学医学部に進みました。

その横山さんが、野口医学研究所が主催し医療スタッフを目指す学生を対象とした「野口エッセイコンテスト」で「特別賞」を受賞しました。

野口医学研究所は、医師や医学生をはじめとした医療従事者を対象に、米国への臨床留学プログラムを提供し、多数の医師・医学生の研修を支援している米国財団法人です。

今回のエッセイコンテストのテーマは「― 夢 ― 10年後、あなたが成し遂げていること」です。

横山さんは「架け橋になりたい」というタイトルでエッセイを執筆しました。

エッセイには、世界に目を向けるきっかけとなった中学3年の時の衝撃的なニュースとそれを受け止めたときの自分の気持ち、大学入学後に医学を志すようになった経緯とその想いが綴られています。

横山さんのエッセイは野口医学研究所のサイトに掲載されています。

是非お読みいただければと思います。

2021.04.09

ハーバード流 LEADERS BOOTCAMPプレ授業を行いました

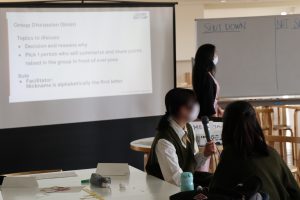

4月3日(土)にリーダーシップ養成講座「ハーバード流 LEADERS BOOTCAMP」のプレ授業が開催されました。

講師は、3月11日に中学3年生、高校1年生を対象に実施した「卒業生による講演・キャリアトーク」で、講演とパネルディスカッションを行っていただいた卒業生の高田愛美さんと金津まやさんです。

高田さんは、国内の大学卒業後大手IT企業に勤務、ハーバード経営大学院を卒業して現在は起業のための準備を行っています。

金津さんは、国内の大学卒業後、欧州系金融機関に就職、勤務されています。

この講座では、ハーバードビジネススクールで実践されているケースメソッドを体験し、仲間の意見を傾聴しつつ、自分の意見を発信するリーダーシップスキルの獲得を目的としています。

また、リーダーとしての決断力について学んでいきます。

高田さん、金津さんのレクチャーを受けながら、参加した生徒たちは4人前後の少人数グループに分かれてワークショップを行いました。

具体的な内容を紹介いたします。

・ハーバードビジネススクールのリーダーシップの授業で実際に教えられている「リーダーの決断力」について学ぶ。

・自分がとある鉱山会社の社長であると仮定し、当事者意識を持って、事故死が発生した鉱山を閉鎖させるか、しないか、を決断する。

・難しい決断を下す上でのフレームワークや状況分析手段を学び、決断に活かす。

・正解のない決断のなか、リーダーとして多角的視点を持って行動することの大切さを学ぶ。

生徒たちにとっては初めて体験するケースメゾットではありましたが、臆することなく積極的に取り組んでいました。

生徒たちの表情には高田さん・金津さんへの憧れの気持ちが溢れ、自分たちも将来先輩たちのように世界を舞台に活躍したいという思いがその真剣な視線にあらわれていました。

今回のプレ授業を経て、「ハーバード流 LEADERS BOOTCAMP」は、4月24日(土)より日本語での講座とオールイングリッシュで行われる講座の2コース、各全6回の予定で開始されます。

洗足学園では、卒業生の力を在校生のために生かしてもらい、生徒たちがより広い世界で活躍できるきっかけづくりを進めていきます。

2021.04.07

4月学校見学会の予約受付を開始いたしました

本日午前9時より、4月17日(土)24日(土)に実施される学校見学会の予約受付を開始いたしました。

新型コロナウイルス対策として、見学グループを1グループ当たり10家庭(最大20名)に限定し、他のグループとは集合及び出発時間を10分ずつずらして時差をつけることで、集合場所及び見学ルートでのソーシャルディスタンスを確保いたします。

また、各施設では換気を徹底いたします。

ご来校の皆様には、学校入構時の検温やマスクの着用、手の消毒へのご協力をお願いする予定でございます。

学校見学会の詳細及びご予約に関してはこちらのページをご覧ください。

なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、変更の可能性があることをご承知おきください。

その際は速やかにホームページにてお知らせいたします。

皆様のお申し込みを心よりお待ち申し上げております。

2021.04.01

Minerva Cafeに美術部の生徒の作品が展示されました

本校正面玄関の左手に、学園生活での新たな憩いの場として昨年4月に誕生した「Minerva Cafe」。

明るい雰囲気のエントランスとして、またコミュニティスペースとして、生徒・保護者・来客者・教員等が自由に利用できる場です。

放課後には、それぞれのテーブルで勉強を教え合ったり、教員に質問をしている生徒もいます。

そのMinerva Cafeに、第65回全日本学生美術展において特選、佳作に輝いた本校美術部の生徒の作品が飾られました。

展示された5点の作品を紹介します。

特選 受賞作品

作品名 「念い」 高校2年Hさん作

作品名 「ニュー・グルナ」 中学2年Tさん作

佳作 受賞作品

作品名 「来し方行く末」 高校3年Tさん作

作品名 「The chain of eyes」高校1年Nさん作

作品名 「つま先立ち」 高校1年Hさん作

生徒たちはコロナ禍の中ではありましたが、感染防止対策を万全に行い、懸命に全日本学生美術展を目標に製作活動を行いました。

本校では4月17日(土)24日(土)の午後に学校見学会を開催する予定です。(学校見学会の詳しい説明はこちらから)

ご来校の際はMinerva Cafeにて、是非生徒たちの作品をご覧ください。

2021.03.31

4月学校見学会を開催いたします

4月17日(土)、24日(土)の午後に学校見学会を開催いたします。

昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受験生・保護者の皆様に本校へご来校いただく機会をなかなか設けることができずにおりましたが、この度、感染防止対策を万全に行った上で、学校見学会を開催することといたしました。

一生に一度しかない大切な中学高校6年間を過ごす学び舎を、是非ご覧いただければと思います。

当日はグループごとに担当の教員がつき、ツアー型で校舎を巡ります。

各施設ではエピソードを交えて生徒の様子なども紹介させていただきます。

見学終了後は、担当した教員が個別相談を承ることも可能でございます。

新型コロナウイルス対策として、見学グループを1グループ当たり10家庭(最大20名)に限定し、他のグループとは集合及び出発時間を10分ずつずらして時差をつけることで、集合場所及び見学ルートでのソーシャルディスタンスを確保いたします。

また、各施設では換気を徹底いたします。

ご来校の皆様には、学校入構時の検温やマスクの着用、手の消毒へのご協力をお願いする予定でございます。

予約受付は4月7日(水)午前9:00開始予定です。

各日先着順で200組400名(2日間で合計400組800名)とさせていただきます。

学校見学会の詳細及びご予約に関してはこちらのページをご覧ください。

なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、変更の可能性があることをご承知おきください。

その際は速やかにホームページにてお知らせいたします。

皆様のお申し込みを心よりお待ち申し上げております。

2021.03.30

春フェスが行われています

先日NEWS&TOPICSでお伝えいたしましたフィルハーモニー管弦楽団の演奏会を皮切りに、本校では各部の春の公演、通称「春フェス」を行っております。

本日は3月26日(金)に開催された吹奏楽部の演奏会と昨日行われたダンス部の公演の様子をお伝えいたします。

両部とも緊急事態宣言発令中は集合して対面での練習はできませんでしたが、部員一人一人が公演を目標に各自で練習を積んできました。

全体で活動が行える期間は公演まで僅かではありましたが、部員全員が力を合わせて、全力で練習に励みました。

吹奏楽部の部長のOさんは来場者に配付された演奏会のパンフレットの中で、これまでを振り返って次のように述べています。

「今年度は制約の多い1年でしたが、『残念な1年』には絶対にしたくありませんでした。全部員の吹奏楽部としての大事な1年を空白にはするまいと、今年度のテーマ『Blast』を掲げて、楽しみながら今だからこそできることに取り組んでまいりました。また、休校や行事の中止を経て、毎日部活ができて行事に参加できることがいかにありがたいことかを実感した1年でした。来年度以降も後輩たちが、いつもの日々は当たり前ではないということを忘れずに活動していってほしいと思います。」

吹奏楽部の演奏会は洗足学園前田ホールで行われました。

一流の音楽環境で演奏できるのも、洗足学園の魅力の一つです。

来場した方に楽しんでもらおうと、演奏に合わせた傘を使った演出や身体全体で音楽を表現する演出に、生徒たちの工夫が大変良く感じられました。

部員たちの奏でる素晴らしい音色に、誰もが時を忘れて感動のひと時を過ごすことができました。

ダンス部は中学高校校舎の大講堂で公演を行いました。

各グループに分かれ、それぞれがテーマを持ってそれを表現するのが本校ダンス部の持ち味です。

切れのある動きは圧巻で、その表現力に観客は皆圧倒されていました。

一人一人の動きだけではなく、グループ全体の動きの連動は見事としか言いようがなく、これまでの困難を乗り越えてこの日を迎えた部員たちの努力に、感嘆を禁じえませんでした。

生徒たちの自治活動は本校の教育の大きな柱の一つです。

仲間たちと協力し合い、目標に向かって共に努力する経験は、将来の大きな力になります。

洗足学園は生徒たちの頑張りを見守り、応援していきます。

2021.03.29

ジャパンメトロポリタン模擬国連大会を開催しました

今年で6回目を迎える洗足学園中学高等学校模擬国連同好会主催のジャパンメトロポリタン模擬国連大会(JMMUN)が3月27日(土)・28日(日)の2日間にわたって開催されました。

昨年度は残念ながら中止となりましたが、今年はオンラインを利用し開催いたしました。

国内の学校より11校136名、海外からはアメリカ合衆国のCAPISTRANO VALLEY HIGH SCHOOLが参加し、まさにオンラインの良さを生かして国境を越えた国際色のある大会となりました。

この日を迎えるまで、大会の運営に携わった本校の生徒たち29名は、昨年6月から様々な問題に直面しながらも準備を進めてきました。

コロナ禍の中、企画の立案から参加校の募集、参加校への説明やアドバイス、オンラインを利用した大会内容のプログラミング、当日の運営・進行、模擬国連新聞の制作・発行に至るまで、全てを生徒たちが一から組み立て、最後までやり遂げました。

今年のテーマは「転換~人間社会の再構築~」。

今大会の主宰を務めた高校2年の弘中理紗さんは、「昨年から猛威を振るっている新型コロナウイルスによって一変してしまったこの社会に、私たち次世代が対応して活躍すること、そしてその試行錯誤の中で新しい可能性を見つけようという希望が込められています。この大会がその一助になることを願います。」と、このテーマに込められた思いを語ってくれました。

初めて模擬国連に参加する学校の生徒たちにも模擬国連の楽しさを感じてもらえるよう初心者クラスも設け、中級者クラス、上級者クラスと3つのレベルを委員会には設定をしました。

オンラインを利用した本大会の様子を、本校のプレスチームの生徒たちが模擬国連新聞「JMMUN TIMES」にまとめてくれました。

以下のリンクから是非お読みいただければと思います。

「JMMUN Times 2021」はこちらからお読みください。

2021.03.26

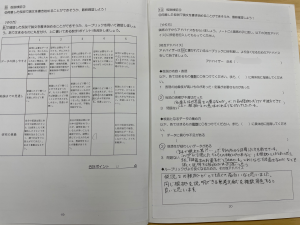

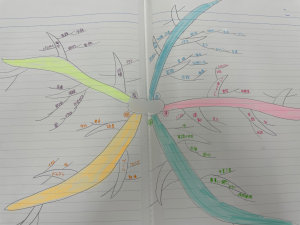

中2 探究の授業を紹介します 後編その3

中学2年で行われた探究授業の様子「後編その3」を本日はお届けします。

今回で2020年度に行われた中学2年生の探究授業の紹介は最終回となります。

前回の記事では「仮説の構築」の第2段階として、マインドマップから見つけた興味ある言葉を使って作り出した文や文章を、詳細な仮説文に作り変えていく生徒たちの様子を紹介しました。

最終段階となる第3段階は「仮説として有効か検証する」です。

検証は3つのステップで行われました。

1つ目のステップは第2段階で作成した仮説文に抽象的な表現がないかチェックを行い、何をどうしたら証明可能であるかをイメージし、文章にまとめていきます。

Oさんは第2段階で「家で食事をとる方が外食よりも好きな人の割合は50%を超えているのか。」という仮説文を作りました。

これを証明可能な形としてイメージし、より具体的に対象を絞り込んで、Oさんは次のような文章を作りました。

「20歳から29歳の人々が外食(持ち帰りの弁当や惣菜を利用していることも含む)をすることが、他の年齢層と比べて多いというのは事実か。」

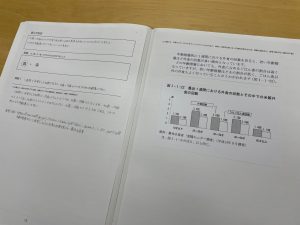

次のステップは「根拠の収集」です。

仮説文の内容を証明するには複数の根拠が必要となります。

先ほどの仮説文の根拠としてOさんは2つの根拠を収集しました。

1つ目は、農林水産省のホームページから収集しました。

その内容をまとめ、文章化しました。

「農林水産省の平成14年9月の『食糧モニター調査』によると、1週間に外食をした回数は20歳未満の人は1.7回、30歳~39歳の人は2.6回、40歳~59歳の人は2.7回、60歳以上の人は1.4回であるのに対し、20歳~29歳の人は3.3回である。これは他のどの年齢層よりも多い。」

2つ目は政府統計の総合窓口「e-Stat」から収集しました。

文章化したものは次のようになります。

「『国民健康・栄養調査81』によると、外食を週に2回以上した人の割合は、30歳~39歳の人は13.3%、40歳~49歳の人は11.2%、50歳~59歳の人は10.2%、60~69歳の人は5.9%、70歳以上の人は2.7%なのに対し、20歳~29歳の人は14%である。これはほかのどの年齢層よりも高い。」

最後のステップは「用意した仮説で論文を書き始めることができそうか、最終確認をしよう!」です。

具体的にはルーブリックを用いて確認を行い、あてはまるものに丸をつけていき、点数化していきます。

また、隣席の生徒とノートを交換し、相互にアドバイスを行い、評価をしてもらうというワークショップを行いました。

Oさんは隣席の生徒から次のような評価をもらいました。

「根拠がしっかりしたデータなので、良いと思います!仮説もしっかりとした定義があるので、データを最新のものにすれば、大丈夫だと思います!」

4回にわたる連載で、本校の探究授業の内容、研究論文への取り組みを紹介いたしました。

このような取り組みを通じて、本校では生徒たちが自らの未来を切り拓いていくことができる力を育成しています。

これからも、洗足学園ならではの教育内容を、NEWS&TOPICSで紹介していきたいと思います。

2021.03.18

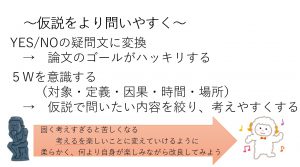

中2 探究の授業を紹介します 後編その2

中学2年で行われた探究の授業の様子の「後編その2」を本日はお届けします。

第1段階としてマインドマップの制作と関心のある言葉を文章化していく手法を学んだ生徒たち。

第2段階へと進んでいきます。

次の段階は「興味関心ある内容を仮説の形式で表現する」ことへの取り組みです。

仮説文づくりは3つのステップで行われました。

1つ目のステップは前回作成した興味ある言葉を文章化したものを「Yes・No形式」の仮説文にしていきます。

例えばOさんは第1段階でマインドマップから「学校」という単語を選び、「女性」とう単語を加えて、「女性は学校が好きだ。」という文章を作りました。

これをYes・No形式の仮説文にすると「女性は学校が好きなのか。」となります。

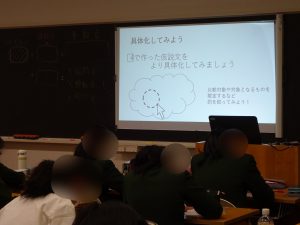

2つ目のステップは「具体化してみよう」です。

先ほどの文をOさんは「女性は男性に比べて、学校で友達といる時間が好きなのか。」という文に変化させました。

学校での時間を「友達といる時間」と具体化し、また「男性と比べて」と具体的な比較対象を入れました。

3つ目のステップは「仮説文を詳細なものにしよう!」です。

2つ目のステップで作った文に、5つのW(Who=主体=誰が?、What=定義=どういう意味?、When=時間=いつから?いつまで?、Where=場所=どこで?、Why=因果=原因は?)の中から最低1つ選び、この視点を入れて仮説文を詳細なものにしていきます。

例えば、Oさんは「Where」を入れて、「日本の女性は、日本の男性に比べて、学校で友達といる時間が好きなのか。」という仮説文を作りました。

このように3つのステップを使って、生徒たちはマインドマップから見つけた興味ある言葉を使って作り出した文や文章を、次々に詳細な仮説文に作り変えていきました。

次回はいよいよ最終の第3段階である「仮説として有効か検証する」です。

今回作り出した複数の仮説文の中から選んだものに、生徒たちがどのように検証を行っていったかを紹介する予定です。

どうぞお楽しみに。

2021.03.17

中1 「洗足フシギ発表!」学年発表会を行いました

中学1年では3学期の総合的な学習の時間に「洗足 フシギ発表!」と題して、探究学習を行ってきました。

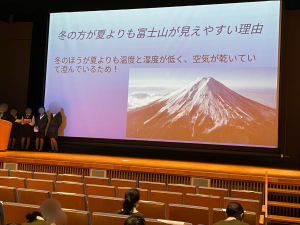

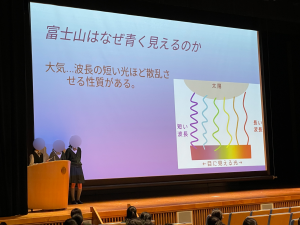

こちらのNEWS&TOPICSでも2回に渡って紹介して参りましたが、これまでの学習では、日本一の高さを誇る富士山に関して、自らが興味を持った不思議を「私のフシギ」として調査・考察を行い、chromebookを使用してスライドを作成し、クラス発表を行ってきました。

本日はこれまでの学習の集大成として、クラス代表となったグループが大講堂で学年の全生徒にプレゼンテーションを行いました。

代表に選ばれた生徒たちは250名以上の仲間たちを前に緊張しながらも、パワーポイントを駆使しながら、見事な発表を行っていました。

内容も大変詳しく、あるグループは「富士山の可視範囲」「女人禁制の伝統のわけ」「富士山の雪の境目の謎」「標高を測る基準」といった複眼的な視点で富士山について調査・検証を行いました。

その結果導き出した「富士山は20の都県から見える」「女人禁制には差別意識はない」「雪の境目は森林が関係している」といった結論を、根拠を示しながら丁寧にプレゼンテーションしていました。

使用されたパワーポイントも実にわかりやすく効果的に作られており、生徒たちの工夫が光りました。

授業の後半はNPO法人富士山ネイチャークラブの方にお越しいただき、富士山についての講演をしていただきました。

日本列島の成り立ちや富士山の構造から、命を育む森である青木ヶ原樹海まで、様々な角度からお話に、生徒たちは目を輝かせながらメモを取っていました。

各自が自分たちの力で富士山について調査したからこそ、他クラスの生徒たちの発表も富士山ネイチャークラブの方のお話も、より深く理解することができるということを、生徒たちは実感をもって経験することができたようです。

2021.03.12

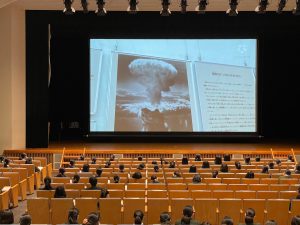

中3 長崎被爆地リモートフィールドワークを行いました

本校では毎年中学3年修学旅行で九州を訪れます。

修学旅行の大きなテーマの一つに平和学習が挙げられます。

修学旅行では長崎の被爆地を訪問し、爆心地公園から長崎平和公園まで約2時間のフィールドワークを行います。

その中で、被爆者の方から自らの体験や核兵器廃絶・平和への思いをお聴きし、平和とは何かを考えていきます。

フィールドワークの目的地となる長崎平和公園では、「洗足平和式典」を行いこれまでの平和学習、修学旅行の事前学習、当日の学びなどを振り返り、平和への思いをより強くし、将来につなげていきます。

本年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、毎年10月実施予定の修学旅行を3月に延期し実施する予定でしたが、現在の感染状況を踏まえ、生徒及びご家族の安全を考えた上で、中止の決定をいたしました。

修学旅行は中止となりましたが、「長崎被爆地リモートフィールドワーク」を本日実施し、平和学習を引き続き行いました。

現地の皆様にご協力いただき、長崎でのフィールドワークの際に生徒たちを案内していただく予定であった場所を撮影していただき、解説をしていただきました。

また、平和に向けた講演をしていただきました。

大講堂のスクリーン上でのリモートフィールドワークを視聴しながら、生徒たちは手元のワークシートに懸命にメモを取っていました。

そして、案内をしていただいた皆様、講演をしていただいた皆様に心を込めて感想を書いていました。(この感想は後日案内、講演をしていただいた皆様にお礼と共に郵送いたします。)

中学3年では年間を通して、平和に関する学習を行ってきました。

今年度学んだ内容を胸に、将来に向けて生徒たちはまた一歩、歩みを進めていきます。

2021.03.11

東日本大震災追悼全校朝礼を行いました

これまでの10年間、洗足学園の生徒たちは、東日本大震災の爪痕を忘れることなく、被災地の復興のため、自分たちにできることを行ってきました。

弦楽合奏部、合唱部による被災地訪問、演奏会の開催。

文化祭における東北物産展の開催と収益金及び募金の寄付。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた昨年は、これまでの活動に代えて、大船渡市の戸田公明市長にインタビューを行い、被災当時の様子や復興の歩みをお話しいただいた動画を彩羽祭(文化祭)で放映するといった取り組みを行いました。

震災発生から10年目となる本日、学園では正門に国旗と喪章を掲げ、犠牲になった方々に哀悼の誠を捧げました。

新型コロナウイルス感染防止のため、放送で行われた全校朝礼では、宮阪校長先生のお話がありました。

校長先生は、震災で犠牲になった方々を追悼するとともに、瀬戸内寂聴さんの言葉を取り上げて、自然との関わり、防災に対する意識について生徒たちに語りかけました。

生徒たちは校長先生の話に真剣な表情で耳を傾けていました。

朝礼の最後に、全生徒・教職員が黙祷を捧げました。

本校では、今後も被災地の方々に寄り添うとともに、生徒たちの防災意識を高める取り組みを行っていきます。

2021.03.10

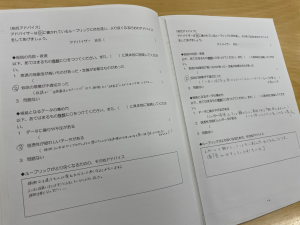

中2 探究の授業を紹介します 後編その1

一昨日のNEWS&TOPICSに掲載いたしました中学2年で行われた探究の授業の様子の後編を本日はお届けします。

後編では、前編で紹介しました授業内容に生徒たちはどのように取り組んでいったのか、具体的な事例を交えて紹介していきます。

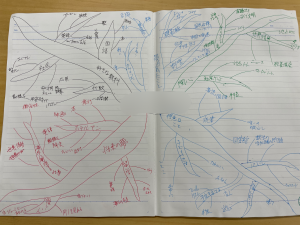

第1段階として生徒たちは、自分はどんなことに興味関心があるのかを探るため、マインドマップの制作に取り掛かりました。

メインブランチ(幹)として今回は自分の名前をノートの中心に書き、「得意なこと」「将来の夢」「好きな教科」といったセントラルイメージ(枝)を放射線状に伸ばしていき、そこに関係する単語(葉)をどんどん書いていきます。

Oさんは「将来の夢」というメインブランチに「留学」という小枝をつけ、そこに「ホームステイ」「寮」「英語」「海外の友達」といった葉をつけていきました。

このように自分の興味関心をマインドマップをつくることで、明確にしていきます。

次にマインドマップに出てきた単語(葉)から一つを選び、その言葉にあらかじめ用意された語群より選んだ単語を付け足して、文章化していきます。

例えば、Iさんはマインドマップから「和菓子」という単語を選びました。

語群の中から、「数」「保護」「経済」といった単語を選びました。

「和菓子」+「経済」では次のような文章を書きました。「和菓子は経済に大きく関わっている。日本経済新聞には和菓子の記事が多い。」

このようにして、興味関心のある単語同士を繋げて、文章化していく体験を通して、今回のテーマである「仮説」を文章化していく手段を学んでいきます。

次回は「後編その2」として、今回の探究授業の第2段階である「興味関心ある内容を仮説の形式で表現する」に、生徒たちがどのように取り組んだのかを紹介する予定です。

2021.03.08

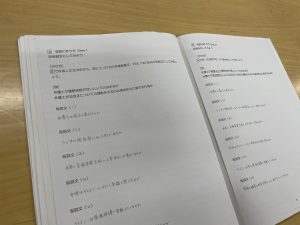

中2 探究の授業を紹介いたします 前編

先日のNEWS&TOPICSで、中学1年で行われた探究の授業「洗足 フシギ発表!」を紹介いたしましたが、今回は中学2年で行われた探究の授業を前編・後編に分けて紹介いたします。

本日は前編として、授業のコンセプトと授業内容の紹介をいたします。

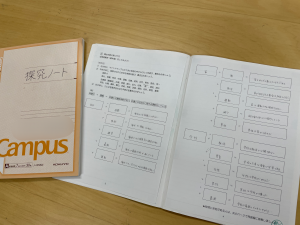

中学2年の探究の授業は、昨年10月から今年2月までの期間に、全8回で実施しました。

中学3年、高校2年で行われる研究論文の執筆を念頭に、論文の要となる「仮説」を立てる練習が主な活動です。

その内容は、以下の3段階に大別されます。

1 自分の興味関心を探る

マインドマップや語群を活用しながら、日常の中で自分はどのようなことに興味を持っているのかを探っていきます。

マインドマップによって自分では普段意識することのない興味関心に気づき、また語群を使用することでその興味関心をさらに絞り込んでいきます。

2 興味関心のある内容を仮説の形式で表現する

仮説には、YES/NO形式であることや、実証可能な表現を用いることなど、いくつかのルールがあります。

例えば、単に「元気である」という表現よりも、「平均寿命が長い」といった表現のほうがより実証しやすい表現と言えます。

そのルールに照らし合わせながら、自分の興味関心を仮説文として表現していきます。

「具体化する」という点がとても重要なポイントであり、かつ困難なポイントでもあります。

3 仮説として有効か検証する

自分で作った仮説文が仮説として有効かどうかの検証を行うため、冬休みに「仮説文に基づいて実際に資料を集めてみる」という活動を行います。

論文は執筆せず、資料を集める活動のみに集中することで、おのずと研究のアウトラインをなぞることができ、仮説文の有効性の検証に集中することができます。

冬休みに調べた内容はルーブリックでの自己評価を行い、また冬休み明けの活動の中でクラスメイトと相互アドバイスを与えあいながら、中学3年での研究論文執筆のイメージを強くしていきます。

次回の後編では、この3段階の活動に生徒たちはどのように取り組んでいったのか、具体的な事例を交えて紹介していく予定です。

2021.02.24

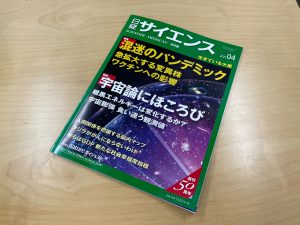

日経サイエンス4月号に企業とのコラボ授業が掲載されました

2月25日(木)発売予定の「日経サイエンス」4月号に、高校1年生の希望者を対象に東洋紡株式会社様と連携して12月17日(木)に実施した「社会発見!サイエンス講義」が紹介されました。

テーマとして環境問題への対応が掲げられ、「海洋プラスチックゴミ問題」と「地球温暖化問題」を通して企業の取り組みを事例に循環型社会の重要性を理解する授業が展開されました。

生徒たちはこの2つの問題に対して科学的なアプローチに留まらず、社会的なアプローチも重要であるなど、講師の先生のアドバイスをもとに多角的な考察を進めていきました。

本校では企業とのコラボレーション授業を今後も継続し、生徒たちに広い視野で社会を見つめる機会を提供していきます。

2021.02.22

第21回日経STOCKリーグで中学3年生のチームが「敢闘賞」を受賞しました

日本経済新聞社が主催し、野村ホールディングスが特別協力をして開催された、第21回日経STOCKリーグで本校中学3年生のチームが「敢闘賞」を受賞しました。

日経STOCKリーグは、中学生・高校生・大学生を対象にした、コンテスト形式の株式投資学習プログラムです。

模擬株式投資を通して、生きた経済にふれながら企業を知り、社会を見る目を養っていきます。

本年度は全国294校、1643チーム、6535名が参加をしました。

中学生の部では、全国で22のチームが入選し、そのうち本校中学3年生の3チームが入選しました。

入選したチームのテーマは以下の通りです。

・「超☆腸活投資」

・「お姫様ライフ」

・「UNLOCK A PATH TO DIVERSE SOCIETY」

このうち「超☆腸活投資」が、見事「敢闘賞」に輝きました。

高校生の部では、全国で26のチームが入選し、そのうち本校高校1年生の1チームが入選しました。

入選したチームのテーマは以下の通りです。

・「Chewing Japanese Food~健康的に、全ての世代が食べられるを目指して~」

3月7日(日)に入賞者の表彰式がオンラインで行われる予定です。

日経STOCKリーグにチャレンジし、素晴らしい健闘を見せた全ての参加生徒に大きな拍手を送りたいと思います。

2021.02.19

ハーバード模擬国連に参加した生徒の感想が届きました

1月28日から31日まで、アメリカ合衆国ボストンで開催されたハーバード模擬国連会議にオンラインで参加した生徒から感想が届きました。

生徒たちの感想から、模擬国連会議とはどんな学外交流活動なのか、どのような準備を行い、当日は何をしたのか、模擬国連に参加することで何が得られたのかといったことが大変わかりやすく伝わってきます。

是非お読みいただければと思います。

高校2年 M.S.さん

This year, the conference was online, but I was able to have the same opportunity as last year’s HMUN. Although physical conferences and virtual conferences are different, I still got to see people’s faces, and there was not much a difference between last year and this year. Waking up was a huge struggle for me, but once I opened the computer, I was able to see so many people from different countries. HMUN is just GREAT!!!

模擬国連は、世界情勢や社会問題についての知識を得るだけでなく、スピーキング能力、ライティン能力、コミュニケーション能力や思考能力などを強化できる場所でもあります。

そのなかでもHMUN(ハーバード模擬国連)は一番この経験を身近に感じられる環境です。

今回もHMUNに参加できて、光栄に思っています。

高校1年 N.M.さん

Erudite and articulate high school students from across the globe assembled to discuss the issue in the World Health Organization, “human genome sequencing.” The versatility of the participants’ backgrounds, one of the remarkable aspects of Harvard MUN, allowed both in-depth conversation of the issue and incorporation of unique perspectives to the debate. Although I was concerned if we participants could extract the best of teamwork in an online conference, the environment allowed more democracy concerning participation, such as the usage of online polls and hand raising functions on zoom.

The goal of the MUN is to construct a thorough solution, which is called a draft resolution, to the given issue as a team. Through the four days of debate, I was able to receive positive feedback and encouragement from other delegates concerning speeches I made when representing my team. I was at first surprised at how supportive they were and able to gain confidence thanks to my team’s support. Moreover, listening to the other teams’ speeches and their solutions were very inspiring, as it opened my eyes to what I could become in my next Harvard MUN.

I appreciate the experience I had, and would look forward to dispersing the knowledge I acquired in HMUN and practicing further in the Senzoku MUN team.

今世界で注目されている「ゲノムの塩基配列」について討論するため、世界各国の優秀な高校生たちがハーバード模擬国連、世界保健機構の議場に集まりました。

今回の模擬国連で多面的な議論展開と多種多様なトピックに関する鋭い洞察の両方が見られたのは、ハーバード模擬国連特有の参加者のバックグラウンドの多様性あってこそだと思いました。

今回はオンラインでの開催となり、チームワークを発揮できるのか少し心配でしたが、運営スタッフや個人がZoom の挙手機能や投票箱などを利用し、より民主的な討論の進め方ができたように思えます。

模擬国連においての最終目的とは、議題に対して網羅的な解決策、つまり決議案をチームとして構築することです。

四日間の討論の中で私は数回自分のチームの意見を代表してスピーチを行いました。

毎回ほぼ全員のチームメイトから励ましの言葉やフィードバックをもらいました。

チームの一人ひとりが驚くほど協力的で、スピーチをするにつれてどんどん自分に自信がつくのを感じました。

また、他のチームの代表者のスピーチや私達とはまた一味違った彼らの解決策を聞くのはとても刺激的で、良い勉強になりました。

来年のハーバード模擬国連に向け、こんな風にうまくなりたいという明確な目標ができました。

今回のハーバード模擬国連に参加できたこと、そして貴重な体験を味わえたことを心から感謝しています。

洗足学園の模擬国連同好会に私が新しく得た知識と体験を広め、仲間とさらなる高みを目指して練習していきたいと思います。

高校1年 K.K.さん

I had a genuinely fulfilling experience attending HMUN. This year, we were unable to attend in person, but I believe that the online environment allowed me to reach a higher potential in my abilities. The conference being held online gave me more chances to speak in committee and I enjoyed making speeches. I was also happy to meet many new people in my committee who were all from different backgrounds, and they gave me an insight into their lives, which was far different to mine, which was intriguing. I am glad to have prepared hard for these four days which I won’t be forgetting any time soon.

コロナ禍で、海外に渡航し対面での模擬国連へ参加することができない中、私はハーバード模擬国連にオンラインで参加させて頂きました。

時間が限られており、たった4週間ほどで国際情勢を調べ上げ、スピーチを用意して会議に臨みましたが、とても実りのある会議ができ、自分の成長に大きく繋がったと思います。

オンラインならではの外交戦略、どのようにしたら自国に最大限のメリットをもたらす解決案に持っていき、いかに効果的に発表をするかを自分に問いかけることができ、とても面白かったです。

2021.02.18

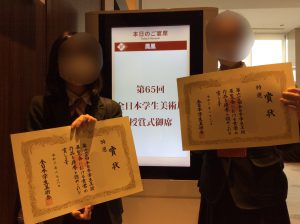

全日本学生美術展で本校生徒の作品が入賞しました

第65回全日本学生美術展において、本校美術部の高校1年Hさんの作品「念い」、中学1年Tさんの作品「ニュー・グルナ」が特選に選ばれました。

2名の生徒は本日授賞式に出席し、賞状を授与されました。

また、佳作に高校2年のTさんの作品「来し方行く末」、中学3年のNさんの作品「The chain of eyes」、Hさんの作品「つま先立ち」が選ばれました。

壇上で表彰されたHさん、Tさん、佳作に入賞した3名をはじめ美術部の生徒たちは全日本美術展での入賞を目指して、懸命に活動をしてきました。

特選・佳作に入賞した生徒たちにも、惜しくも入賞を逃した生徒たちにも、その頑張りに心から賛辞を送りたいと思います。

入賞した5名の作品は、明日まで東京都美術館2階第一展示室にて展示されます。

なお、東京都美術館で行われる展覧会は日時指定事前予約制となります。

入場には全日本学生美術会のホームページよりチケットの予約・購入が必要となります。