News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2021.09.24

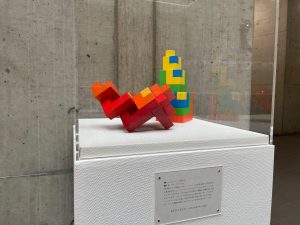

アトリウムに新たなデザイン玩具が展示されました

先日のNEWS&TOPICSで紹介いたしましたMinerva Cafeに展示されているデザイン玩具に新たな仲間が加わり、アトリウムでの展示が始まりました。

洗足学園全体で取り組むアートプロジェクト。

芸術溢れる環境の中で、生徒・児童・学生たちの豊かな感性が育まれていきます。

アトリウムには、Minerva Cafeに展示され体験可能なデザイン玩具の「アングーラ」、「ネフスピール」、「ルッカ」、「ラキュー」に加え、ペア・クラーセン氏が創り出した「キュービックス」・「ダイアモンド」、クルト・ネフ氏が創作した「リグノ」、カシアナ&ジョルディによる「グラパット」、宮崎剛氏が創作した「スムース」、小山裕介氏・白鳥裕氏による「京土鈴」など、世界各国のデザイン玩具が飾られました。

幾何学的なセンスを生かし、想像力を働かせることで、無限の組み合わせにより様々な形を創り出すことが可能なデザイン玩具を、生徒たちは好奇心を持って見入っていました。

また、総合的な探究の時間やMinerva seminars 教養講座でワークショップが行われる、「ことばのアートプロジェクト」のデモンストレーション展示がMinerva Cafeの入り口で始まりました。

中学生の総合的な探究の時間では、「ことばのアートプロジェクト」の一つである「光の手紙プロジェクト」を実施する予定です。

光をかざすと隠れたメッセージが現れる「光の手紙」を製作し、親しい人に贈ります。

一方、Minerva seminars 教養講座では、同じく「ことばのアートプロジェクト」の一つである「ことばの絵本プロジェクト」のワークショップが行われます。

絵とことばの面白さを融合して製作した絵本を製本まで行い、小学生や幼稚園生にプレゼントしていきます。

製作の形態は、無限大です。デジタルでもよし、読み聞かせ動画にするもよし、蛇腹折りで屏風絵風にするもよしです。

「ことばのアートプロジェクト」のワークショップの様子は、今後のNEWS&TOPICSで紹介していく予定です。

2021.09.22

文化放送Podcast「おおたとしまさの校長室訪問」で宮阪校長のインタビューが配信中です

文化放送のPodcast「中学受験 おおたとしまさの校長室訪問」で、本校が取り上げられました。

教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏と宮阪校長のZOOMを通じての対談の様子をお聞きいただけます。

今回のインタビューは9月6日(月)から配信されており、毎週月曜日正午に最新回が配信されます。

4週に渡る配信も来週月曜日(9月27日)が最終回となります。

これまでは以下の内容で配信が行われてきました。

第1回(9月6日配信) コロナ禍でも素晴らしい日々を。名門女子校「洗足学園」は誰でも新しいことに挑戦

第2回(9月13日配信) もうすぐ100周年。女子の一貫校「洗足学園」は時代とともに変わりながら成長して

第3回(9月20日配信) 課題解決に貢献できる人間へ。「洗足学園」が考える中等教育の要とは

9月27日(月)配信予定の最終回も是非お聴きいただければと思います。

最新回(9月20日配信)はこちらからお聴きください。(下記のサムネイル画像をクリックしても配信先に移動できます)

過去の配信回もお聞きいただけます。

また、おおた氏の「校長室訪問」のWEB記事はこちらからお読みいただけます。

こちらも是非ご覧ください。

2021.09.17

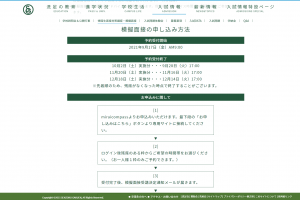

帰国生対象(小6限定)WEB模擬面接の予約受付を開始しました

小学校6年帰国生対象のオンライン模擬面接の受付を開始いたしました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、模擬面接はZoomを利用してWEB上で実施いたします。

小学校6年生を対象とし、お一人につき1回のみご予約を承ります。

本校の帰国生入試で行われる英語面接試験をオンラインで模擬体験することができます。

詳細は以下の通りです。

WEB模擬面接

開催日

2021年10月 2日(土)・11月20日(土)・12月18日(土)

実施方法

Zoomを利用したオンライン

対象学年

小学校6年生のみ(お一人様1回のみお申込みいただけます)

内容

・本校の帰国生入試で行われる英語面接試験をオンラインで模擬体験することができます。

・体験時間は模擬面接5分+アドバイス5分の計10分です

・本番の試験ではネイティブ教員1名・日本人英語教員1名と児童1名で10分~15分の面接が行われますが、模擬面接はネイティブ教員1名と児童1名で行います。(5分程度)

・模擬面接後5分程度のアドバイスの時間があります。保護者もアドバイス時間での質疑応答にご参加いただけます。

模擬面接の申し込み方法

予約受付開始

2021年9月17日(金)AM9:00

予約受付終了

10月 2日(土)実施分・・・ 9月28日(火)17:00

11月20日(土)実施分・・・11月16日(火)17:00

12月18日(土)実施分・・・12月14日(火)17:00

※先着順のため、残席がなくなった時点で終了することがございます。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.ログイン後残席のある枠からご希望の時間帯をお選びください。(お一人様1枠のみご予約できます。)

3.受付完了後、模擬面接受講決定通知メールが届きます。

4.模擬面接実施予定日の2日前までにZoomを利用して行われるWEB模擬面接への参加に必要な、アクセス先URL、ミーティングID、パスワードが記載されたメールをお送りいたします。(ドメイン名「@jh-staff.senzoku.ac.jp」からのメールを受信できるよう、事前にドメイン許可設定をお願いします。)

5.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

1.模擬面接開始時間の2分前までに指定されたURLにアクセスし、Zoomアプリを起動後、事前に通知したミーティングID・パスワードでログインをしてください。

2.Zoomではマイク及びカメラをオン(「ミュート解除」及び「ビデオの開始」)にしてください。

3.模擬面接は5分間、その後のアドバイスも5分間となります。

個人情報について

・お申し込み時にご入力いただいた個人情報につきましては、模擬面接への参加目的に限り使用いたします。

詳しくは以下のページをご覧ください。

帰国生対象面接対策講座・模擬面接の詳細はこちらをご覧ください

2021.09.15

彩羽祭実行委員会の生徒たちからのメッセージ

本校では、神奈川県を含む首都圏への緊急事態宣言延長を受けて、9月11日(土)12日(日)に開催予定であった彩羽祭(文化祭)を、9月26日(日)27日(月)に延期して実施することといたしました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受験生・保護者の皆様の彩羽祭へのご来校は叶いませんが、生徒たちは開催に向けて努力を続けています。

彩羽祭に向けて、生徒たちの中心となり準備を進めている彩羽祭実行委員からメッセージが届いています。

どうぞお読みいただければと思います。

彩羽祭への日にちが近づいてきました!

新型コロナウイルスの影響で思っていたように活動できないこともありますが、今出来ることに精一杯取り組んでいます。

今日は、彩羽祭実行委員について紹介したいと思います♪

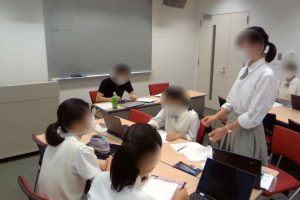

彩羽祭は、高校1年生・2年生の彩羽祭実行委員が主体となって運営します。

実行委員は、広報部門・展示貸出部門・公演部門・飲食部門・装飾部門の5つに分かれています。

部門ごとに仕事をし、連携して彩羽祭を作り上げています。

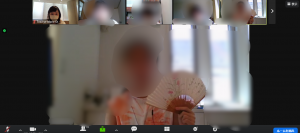

この画像は、夏休みのリモートでの実行委員会議の時のものです。

今年も、生徒一丸となって彩羽祭を成功させます!

2021.09.13

帰国生対象模擬面接・面接対策講座の詳細を掲載しました

本校の帰国生入試の受験を検討されている方を対象とした帰国生対象面接対策講座・WEB模擬面接の詳細が決定いたしました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面接対策講座はWEBでの配信、模擬面接はZoomを利用してWEB上で実施することといたしました。

面接対策講座はお申し込み不要で、本校WEBサイトで10月26日(火)午前10時よりどなたでもご覧いただける形式といたしました。

本校の帰国生入試英語面接試験のねらいや採点のポイント、今後の家庭で行う対策のアドバイスをオンラインで視聴いただけます。

模擬面接は小学校6年生を対象とし、お一人につき1回のみご予約を承ります。

ご予約の受付開始は9月17日(金)午前9時を予定しております。

本校の帰国生入試で行われる英語面接試験をオンラインで模擬体験することができます。

詳細は以下の通りです。

WEB模擬面接

開催日

2021年10月 2日(土)・11月20日(土)・12月18日(土)

実施方法

Zoomを利用したオンライン

対象学年

小学校6年生のみ(お一人様1回のみお申込みいただけます)

内容

・本校の帰国生入試で行われる英語面接試験をオンラインで模擬体験することができます。

・体験時間は模擬面接5分+アドバイス5分の計10分です

・本番の試験ではネイティブ教員1名・日本人英語教員1名と児童1名で10分~15分の面接が行われますが、模擬面接はネイティブ教員1名と児童1名で行います。(5分程度)

・模擬面接後5分程度のアドバイスの時間があります。保護者もアドバイス時間での質疑応答にご参加いただけます。

模擬面接の申し込み方法

予約受付開始

2021年9月17日(金)AM9:00

予約受付終了

10月 2日(土)実施分・・・ 9月28日(火)17:00

11月20日(土)実施分・・・11月16日(火)17:00

12月18日(土)実施分・・・12月14日(火)17:00

※先着順のため、残席がなくなった時点で終了することがございます。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.ログイン後残席のある枠からご希望の時間帯をお選びください。(お一人様1枠のみご予約できます。)

3.受付完了後、模擬面接受講決定通知メールが届きます。

4.模擬面接実施予定日の2日前までにZoomを利用して行われるWEB模擬面接への参加に必要な、アクセス先URL、ミーティングID、パスワードが記載されたメールをお送りいたします。(ドメイン名「@jh-staff.senzoku.ac.jp」からのメールを受信できるよう、事前にドメイン許可設定をお願いします。)

5.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

1.模擬面接開始時間の2分前までに指定されたURLにアクセスし、Zoomアプリを起動後、事前に通知したミーティングID・パスワードでログインをしてください。

2.Zoomではマイク及びカメラをオン(「ミュート解除」及び「ビデオの開始」)にしてください。

3.模擬面接は5分間、その後のアドバイスも5分間となります。

個人情報について

・お申し込み時にご入力いただいた個人情報につきましては、模擬面接への参加目的に限り使用いたします。

詳しくは以下のページをご覧ください。

帰国生対象面接対策講座・模擬面接の詳細はこちらをご覧ください

2021.09.10

10月11月学校説明会の予約を開始いたしました

本日午前9時より、10月11月学校説明会の予約を開始いたしました

説明会では、校長による挨拶・学校説明、担当者による教育説明、入試説明に加えて、卒業生を招いてのインタビューも行う予定です。

また、一般説明会では説明会終了後にご希望の方を対象とした校舎見学も実施いたします。

ご予約はmiraicompassよりお申込みいただけます。

こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

※なお、今後の社会状況により実施及び内容が変更される場合がございます。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

一般入試志望者対象学校説明会

開催日

2021年10月 2日(土)・2021年11月20日(土)

開催時間(10月2日、11月20日共通)

1回目 説明会: 9:00~ 9:45 校舎見学: 9:45~10:30

2回目 説明会:11:10~11:55 校舎見学:11:55~12:40

3回目 説明会:13:20~14:05 校舎見学:14:05~14:50

4回目 説明会:15:30~16:15 校舎見学:16:15~17:00

※1回目から4回目までの説明会の内容はすべて同じ内容となります。

定員 各回200組400名(2日間8回で合計1600組3200名)

集合場所:洗足学園中学高等学校 大講堂

参加対象:本校の一般入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶・教育説明

・校務主任より洗足学園の学力育成について

・卒業生インタビュー

・校務主任より2022年度一般入試について

※ご希望の方は校舎見学のご案内をいたします。

ご予約にあたって:

・新型コロナウイルス感染防止のため、当日ご参加いただける人数を1家庭最大2名とさせていただきます。

・ご予約は1家庭1回のみとなります。複数回のご予約は承れません。(10月2日、11月20日に関しましても、どちらかの予約となります。両方の予約は承れません。)

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

・キャンセルをする場合は、miraicompassで手続きをお願いします。

学校説明会の申し込み方法

予約受付開始

2021年9月10日(金)AM9:00

予約受付終了

10月学校説明会 2021年10月 2日(土)AM8:30

11月学校説明会 2021年11月20日(土)AM8:30

※先着順のため、残席がなくなった時点で予約を終了いたします。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.受付完了後、学校説明会参加通知メールが届きます。当日はプリントアウトしたもの、もしくは携帯電話の画面を係の者にお見せください。

3.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

・発熱や風邪の症状がある場合は、当日のご来校を見合わせてください。

・ご来校時に玄関にて、手の消毒へのご協力をお願いいたします。

・校内にご入構の際に、マスクの着用をお願いいたします。

・集合時間までに、中学高校校舎2階大講堂にお越しください。

・個別相談会はございません。

2021.09.09

高2 プレゼン甲子園で優秀賞を受賞しました

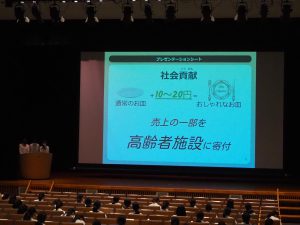

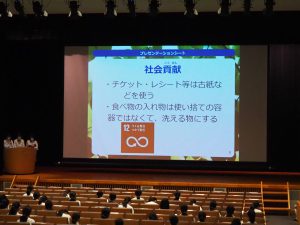

全国高校生プレゼン甲子園実行委員会が主催し、一般社団法人プレゼンテーション協会が共催する「全国高校生プレゼン甲子園」で、高校2年木本光咲さんと西川眞由さんのチームが優秀賞を受賞しました。

全国高校生プレゼン甲子園は、テーマについて深く考察し、自分の考えや念いを「伝える」ことで、論理的思考力、表現力、創造力等を養うとともに、互いの発表を通して、プレゼンテーションスキルの向上を図ることを目的として開催されている大会です。。

本年度は新型コロナウイルス感染予防のため、動画提出の形で予選が行われ、決勝大会はオンラインで行われました。

大会テーマは「コロナ禍の先にある未来への提言」です。

予選は「コロナ禍でのコミュニケーションロスへの対応」をテーマに、決勝大会では「アフターコロナの社会」をテーマにプレゼンテーションが繰り広げられました。

全国からプレゼン自慢の高校生たちが集う中、木本さん、西川さんは予選を通過し、決勝大会では堂々たるプレゼンテーションを行い、優秀賞の栄冠を勝ち得ました。

木本さん、西川さんの感想が届いています。

是非お読みください。

昨年の担任の先生の勧めで学外活動を探しているときにこの甲子園を知り、友人に声をかけ、参加しました。

予選のテーマは「コロナ禍でのコミュニケーションロスへの対応」でしたが、私達は今、コロナ前と同じように学校生活を送ることができていて、コミュニケーションロスをあまり実感していなかったので、課題解決の提案に難しさを感じました。

自分たちなりの提案でプレゼンをし、決勝大会にすすめると分かったときは、嬉しさよりも驚きの方が大きかったです。

決勝大会のテーマはプレゼンの内容を絞ることが難しく、毎日日付が変わるまでオンラインで話し合い、プレゼンを作りました。

プレゼンを作る際に、提案の独創性や、実現可能であることを示すデータなど、様々な点から説得力のあるプレゼンをすることを意識しました。

私が最も悩んだのは、話す順番です。

提案を中心にプレゼンを作ると、その提案が実現可能であると見る人が感じるかどうか、というのはデータや考えを話す順番次第で大きく変わると思い、2人で何度も相談をしながら決めていきました。

最終的にプレゼンは自分の納得できる形にすることができましたが、質疑応答は上手く答えられず、優秀賞という結果に悔しさも感じています。今後はこの経験を生かして、様々なことに挑戦していきたいと思います。

木本光咲

友人にこの大会に誘われ、二つ返事で参加を決めました。

軽い気持ちで参加したこの大会ですが、有難いことに予選を通過し、決勝大会に参加できることになったと聞いた時はとても驚きました。

決勝のテーマは「アフターコロナの社会」という漠然としたテーマ設定でした。

想像以上に難しく、独創的かつ実現可能性の高い提案にするために2人で何度も話し合いを重ねました。

初めに考えた提案では2人とも納得がいかず、もう一度構想を練り直したこともありました。

そのときコロナ禍で営業終了や事業の縮小に追い込まれる駅弁の存在をしり、なにか助けになることができないかと考えて出来たのがこの提案でした。

説得力のあるプレゼンテーションを作り上げるべく、見やすく分かりやすいスライドの準備や企業様へのヒアリングをするなど、様々な工夫を凝らしたのがこの結果に繋がったと思います。

これからの目標はこの提案を実現させることです。

西川眞由

木本さん、西川さんに心からのお祝いを送りたいと思います。

おめでとうございます!

2021.09.08

ミネルヴァカフェでデザイン玩具の展示・体験を行っています

洗足学園では芸術溢れる環境の中で、生徒、児童、学生に、大切な成長の時間を過ごしてもらいたいとの思いから、学園全体でアートプロジェクトに取り組んでいます。

その一環として、本校では現在、ミネルヴァカフェにデザイン玩具の展示・体験コーナーを設置しています。

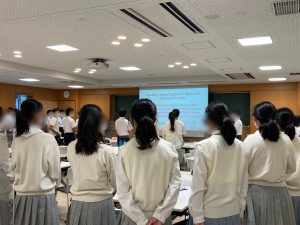

9月1日の始業式後、大講堂にてウッドワーロック代表取締役の齋藤直之氏にデザイン玩具の面白さをプレゼンテーションしていただきました。

プレゼンの中では、数学者でもあるペア・クラーセン氏によって生み出された「アングーラ」という2.5cm角の立方体と8つのL字型、合計9個のパーツを使って、立体造形をつぎつぎに作って変化させるデモンストレーションが行われました。

この様子はオンラインで繋がる全教室にライブ配信され、生徒たちは目を輝かせて見入っていました。

この「アングーラ」をはじめ、1958年に家具職人のクルト・ネフ氏が創作した「ネフスピール」、日本人の富永周平氏が2009年に創作した「ルッカ」、2004年に吉條宏氏が生み出した「ラキュー」といった視覚的に美しく、デザイン性に富んだ玩具がミネルヴァカフェに展示されています。

これらの玩具は、見るだけではなく触れて組み立てることで、幾何的なセンスが身につけられます。

展示されたデザイン玩具は、生徒たちが自由に触れて、体験することができます。

放課後、楽しそうにデザイン玩具に触れて、体験をしている多くの生徒たちの姿がミネルヴァカフェにありました。

今後も洗足学園では生徒たちに、様々なアート企画を提供していきます。

2021.09.07

カフェテリア前で軽食の販売をしています

本校では9月2日により新型コロナウイルス感染予防を万全に行った上で、通常授業を行っております。

昼食時は教室にて全員前を向いて、黙食を行っていますが、お友達との会話はできなくとも、少しでも楽しい昼食の時間を過ごしてほしいという思いから、6月のプレオープン期間に行った軽食の販売を本格スタートしました。

カフェテリア前で販売されている軽食は、見た目も楽しい豊富なラインナップです。

フルーツサンドやハム&チーズサンドといったサンドウィッチ類、マフィンやスコーンといったスイーツ各種、また揚げたての唐揚げも用意されています。

その日の午前中に作られた出来立ての軽食は、味も抜群です。

ディスプレイされた色とりどりの軽食類を、生徒たちは嬉しそうな表情で眺め、選んでいました。

学園生活の中での食の思い出も、生徒たちにとってかけがえのない6年間の思い出の一つです。

本校ではあらゆる面から生徒たちの学園生活をサポートしてきます。

2021.09.06

10月・11月学校説明会を開催いたします

大変お待たせいたしましたが、本校では新型コロナウイルス感染予防に万全を期した上で、一般入試志望者対象学校説明会を10月2日(土)及び11月20日(土)に校内で開催することにいたしました。

説明会では、校長による挨拶・学校説明、担当者による教育説明、入試説明に加えて、卒業生を招いてのインタビューも行う予定です。

また、一般説明会では説明会終了後にご希望の方を対象とした校舎見学も実施いたします。

参加は予約制となります。皆様のお申し込みをお待ちしております。

※なお、今後の社会状況により実施及び内容が変更される場合がございます。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

一般入試志望者対象学校説明会

開催日

2021年10月 2日(土)・2021年11月20日(土)

開催時間(10月2日、11月20日共通)

1回目 説明会: 9:00~ 9:45 校舎見学: 9:45~10:30

2回目 説明会:11:10~11:55 校舎見学:11:55~12:40

3回目 説明会:13:20~14:05 校舎見学:14:05~14:50

4回目 説明会:15:30~16:15 校舎見学:16:15~17:00

※1回目から4回目までの説明会の内容はすべて同じ内容となります。

定員 各回200組400名(2日間8回で合計1600組3200名)

集合場所:洗足学園中学高等学校 大講堂

参加対象:本校の一般入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶・教育説明

・校務主任より洗足学園の学力育成について

・卒業生インタビュー

・校務主任より2022年度一般入試について

※ご希望の方は校舎見学のご案内をいたします。

ご予約にあたって:

・新型コロナウイルス感染防止のため、当日ご参加いただける人数を1家庭最大2名とさせていただきます。

・ご予約は1家庭1回のみとなります。複数回のご予約は承れません。(10月2日、11月20日に関しましても、どちらかの予約となります。両方の予約は承れません。)

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

・キャンセルをする場合は、miraicompassで手続きをお願いします。

学校説明会の申し込み方法

予約受付開始

2021年9月10日(金)AM9:00

予約受付終了

10月学校説明会 2021年10月 2日(土)AM8:30

11月学校説明会 2021年11月20日(土)AM8:30

※先着順のため、残席がなくなった時点で予約を終了いたします。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.受付完了後、学校説明会参加通知メールが届きます。当日はプリントアウトしたもの、もしくは携帯電話の画面を係の者にお見せください。

3.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

・発熱や風邪の症状がある場合は、当日のご来校を見合わせてください。

・ご来校時に玄関にて、手の消毒へのご協力をお願いいたします。

・校内にご入構の際に、マスクの着用をお願いいたします。

・集合時間までに、中学高校校舎2階大講堂にお越しください。

・個別相談会はございません。

2021.09.01

ホームページに新たなコンテンツが追加されました

本校公式ホームページに新たなコンテンツが追加されました。

これまでテキストでご覧いただいていた内容の一部を動画化し、メッセージを更にリアルにお届けできるようにいたしました。

また、コロナ禍の中で洗足ではどのような教育活動がなされているのか。掲載情報を最新のものに更新しました。

NEWS&TOPICSではリアルタイムに生徒や学校の動きをお伝えするため、祝日を除く平日に毎日新しい記事を掲載しています。

以下の目次からリニューアルコンテンツにダイレクトにアクセスできます。

(見たい項目のタイトルをクリックすると該当ページにジャンプします)

是非ご覧ください。

□洗足の教育

〇校長メッセージ

・宮阪校長から受験生へのメッセージ動画を掲載しました。

・校長挨拶(Today & Tomorrow)を更新しました。

〇授業と学習

・各教科の掲載内容を最新のものに更新しました。

〇グローバル化対応教育

・オンラインを利用した国際交流の活動一覧を掲載しました。

・「Pick Up!」として、オンライン国際交流活動の内容を紹介しています。

・2021年度のELL教員を紹介しています。

〇帰国生教育

・Associate Directorからのメッセージを掲載しました。

・帰国生インタビュー動画を掲載しました。

〇学習支援講座

・Minerva seminars (教養講座)として2021年度1学期・2学期に開設した講座一覧を掲載しました。

・Minerva seminars (特別講座)の内容を紹介しています。

〇他流試合

・誤食を防ぐ海洋分解性プラ「ENERFISH」を開発した生徒のインタビュー動画を掲載しました。

□学校生活

〇施設・設備

・英語版校舎案内「Web School Tour(English Version)」動画を掲載しました。

〇生徒の自治活動

・自治活動の実践例として「2021年度体育祭」を掲載しました。

・2021年度生徒会会長のメッセージ動画を掲載しました。

□NEWS&TOPICS

・祝日を除く平日に毎日新しい記事を掲載しています。

今後も卒業生メッセージの動画化や学校説明会受付システムのリニューアルも予定しております。

本校の教育同様、ホームページも立ち止まることなく進化していきます。

どうぞご期待ください。

2021.08.31

特別教室にデジタルホワイトボードを導入しました

9月1日(水)より本校では2021年度2学期がスタートいたします。

新学期を迎えるにあたり、今春の全普通教室へのデジタルホワイトボード導入に続き、音楽室・美術室・セミナールームといった特別教室にも最先端のICT機器を導入しました。

特別教室に導入されたデジタルホワイトボードは壁一面に広がり、切れ目がなく、プロジェクターの映像を綺麗に映し出し、板書がシームレスに行えるよう設計されています。

プロジェクターは無線・有線の両方に対応しています。

PCからのワイヤレス接続では授業の流れを止めることなく、画像を利用できます。

スクリーンから映し出される映像は広く高精細です。

デジタルマーカーにも対応しているため、美術や音楽の授業においても効果的に活用することができます。

本校では、クオリティの高いICT教育を、授業というソフトウェア面と今回ご紹介した設備というハードウェア面の両面から実現していきます。

授業や総合学習などあらゆる場面で活用し、生徒たちの成長につなげられるよう、学校として取り組みを行っています。

生徒たちが社会で活躍できる力の育成に、洗足学園は惜しみなく力を注いでいきます。

2021.08.25

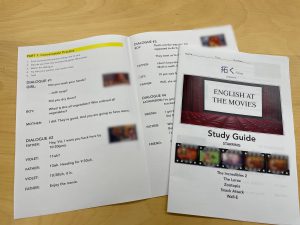

1学期を振り返って~中2「ENGLISH AT THE MOVIES」

本校ではコミュニケーションツールである英語を授業の枠を超えて、より身近に感じられる取り組みを多数行っております。

その取り組みの中から、1学期を振り返って6月30日(水)に中学2年の総合的な探究の時間に行われた「ENGLISH AT THE MOVIES」の様子を紹介いたします。

中学2年では、例年2学期に宿泊行事として「Global Village」を行っています。

「Global Village」では、海外生との交流を通して多様な価値観を理解し、世界共通言語である英語を通して母国語の異なる人々との意思疎通を図り、国際交流への興味を高めることを目的に行われています。

昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、校内でオンラインを活用し、実施をいたしました。

今回の「ENGLISH AT THE MOVIES」も、「Global Village」へ向けて、英語に楽しく触れて、その魅力を体感してもらいたいとの思いで実施しました。

プログラムでは、一度映画のワンシーンを鑑賞した後、同じシーンの音声を消して映像だけを流し、事前に配付されたオリジナルテキストに記載されたセリフを覚え、2人1組になり声をあてていくワークショップなどを行いました。

生徒たちはスピードやタイミングなどを思い出しながら、楽しそうに覚えたセリフを発音していました。

身近な映画を通して、生きた英語に触れることで、生徒たちは言語が持つ魅力を感じ取ったようでした。

このプログラムで得た経験が、これから迎える2学期に行われる「Global Village」を、より充実したものにしてくれるはずです。

2021.08.24

彩羽祭に向けた生徒たちの取り組み~新企画編

9月の彩羽祭(文化祭)に向け、実行委員の生徒たちが新たな企画を立ち上げました。

これまでの文化祭の内容を踏襲し、例年通りの内容をただなぞって行っていくのではなく、コロナ禍の中であるからこそ知恵を絞り、今まで以上の内容ができるのではないかと、生徒たちは考えています。

コロナ禍の中、安全を最優先にしながらも、誰もが参加してよかったと思える文化祭の実現に向けて、実行委員たちは奮闘しています。

生徒たちからメッセージが届いています。

どうぞお読みください。

新目玉企画!

今年の彩羽祭の目玉企画は、「洗足アドベンチャー!~with Chrome〜」です。

新型コロナウイルスによる接触感染対策のために、シールラリー、クロスワードなど紙面上で行っていた企画をGoogleフォームを活用してオンライン上で行います。

企画名に「with Chrome」が用いられている理由は、洗足生全員に配布されているChromebookを使用して生徒に企画参加してもらうことを想定しているためです。

新たな実施形態の目玉企画を成功に導くために、着々と企画準備を進めているところです。

今後も生徒たちの頑張りを随時紹介していきます。

2021.08.23

「慶應ビジネス支援プログラム2021」に本校生徒が参加しました

SFC-IV(慶應藤沢イノベーションビレッジ)が主催し、日本政策金融公庫が共催する「慶應ビジネス支援プログラム2021」に、高校1年生11名が参加しました。

「慶應ビジネス支援プログラム2021」は、慶應義塾⼤学のインキュベーションマネージャーに、高校生が創業に関する素朴な疑問やビジネスプラン等の相談を継続的に行うことができるイベントです。

生徒たちは8月2日(月)に、慶應義塾大学SFCフォーラムの担当者、日本政策金融公庫の担当者を訪ねました。

3グループに分かれて準備をしてきた生徒たちは、それぞれ考えてきたアイデアを発表し、担当者や他グループから意見や講評をもらいました。

いただいた講評や意見から、更にアイデアを深化させるヒントを得たようです。

生徒たちが考えてきたアイディアは以下の通りです。

グループA:メンズ向け美容アプリの開発

グループB:規格外野菜を使った日焼け止めの開発

グループC:傘袋削減を目的とした代用品もしくは新たな傘の開発

生徒たちは、自身の興味ある分野で意見を交わし合うことを、心から楽しんでいる様子でした。

この経験が、自らの社会への関わりを考えるきっかけになることを期待しています。

2021.08.20

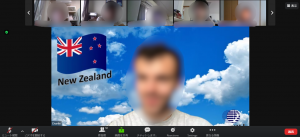

J1 Summer English Programを行っています

本校では昨日(8月19日)と本日(8月20日)の2日間、中学1年の希望者を対象に「J1 Summer English Program」を開催しています。

「J1 Summer English Program」は、Zoomを使用したオンラインでの英語学習及び国際交流プログラムです。

様々な国 (ジャマイカ、オーストラリア、フィリピン、アメリカ合衆国)出身の講師たちがレッスンを担当します。

また、プログラム後半ではニュージーランドにバーチャルでホームステイを行います。

2日間のプログラムは以下の通りです。

<1日目>講師の出身国の異文化理解および英語レッスン、自己紹介、バーチャルホームステイ準備

<2日目>バーチャルホームステイinニュージーランド、リスニング&発音練習、振り返り

以前は対面で実施をしていましたが、今年度はオンラインで開催することとした今回のプログラム。

オンラインということを生かし、日本にいながらにしてホームステイ体験や異文化交流ができます。

英語のレッスンだけではなく、オンラインを利用した異文化理解・国際交流は、中1生たちにとって大変新鮮な体験となりました。

画面越しではありますが、キラキラと目を輝かせて一生懸命コミュニケーションを取ろうとしている生徒たちの姿が大変印象的でした。

本校では、生徒たちのかけがえのない中高6年間に、将来の糧となる機会を積極的に提供していきます。

2021.08.19

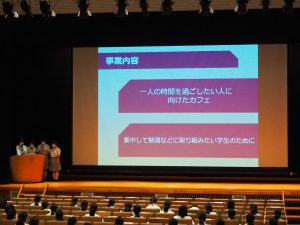

1学期を振り返って~中2 「株式会社をつくろう!」

1学期を振り返って、生徒たちの学びの軌跡を紹介していきます。

本日は、6月23日(水)の総合的な探究の時間に実施された「株式会社をつくろう!学年大会」を紹介いたします。

今回の学習は以下の4点を学習目標として設定し、取り組みました

・株式会社について学び、実社会における経済のしくみに関心を持つ。また、自分たちも経済に関わっていることを実感する。

・企業の社会的責任、持続可能な開発に貢献することの意義を知る。

・グループ活動をおこなうことで、他人との協働の経験を積む。

・クラス発表、学年発表を通じて、発表・プレゼンテーションの仕方を学ぶ。また、いろいろな人のアイディアを聞くことで、視野を広げる。

事前学習として「社会」の授業時に「株式会社」について学び、実際に自分たちが設立したい「株式会社」をグループ作業を通じて話し合いました。

そして、自分たちの考えた「株式会社」をプレゼンテーションしました。

そのプレゼンテーションを受けて、生徒たちは自分が投資を行いたいクループを選びます。

一番多く投資を獲得した(得票した)グループがクラス代表として、この日の学年大会に出場しました。

生徒たちはパワーポイントで作成したプレゼンテーションシートを駆使し、堂々の自らの会社の理想と価値、そして会社として社会に提供する商品やサービスの内容を発表していました。

発想力、リサーチ力、説得力、そのどれもが素晴らしく、聴いている側の生徒たちもプレゼンテーションに引き込まれていました。

最後に、学年の生徒と教員全員による投資(投票)が行われ、最優秀賞・優秀賞・教員賞の各賞が選ばれました。

生徒たちは、授業や総合的な探究の時間を通して、自らが生きていく社会をより身近に感じ、好奇心を持って積極的に関わる姿勢を身につけています。

2021.08.18

水の作文コンクールで生徒たちの作文が入賞しました

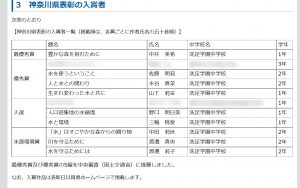

第43回「全日本中学生水の作文コンクール」において、9名の中1生・中2生の作文が神奈川県選出の各賞に輝きました。

「全日本中学生水の作文コンクール」は、次代を担う中学生を対象として、広く水に対する関心を高め、理解を深めるため、水循環政策本部、国土交通省及び神奈川県が共催で実施している作文コンクールです。

各賞の受賞者は以下の通りです。

最優秀賞 豊かな森を育むために 1年 中井美希さん

優秀賞 水を使うということ 2年 佐藤明莉さん

優秀賞 人と水との関わり 2年 水谷真菜さん

優秀賞 生まれ変わった水と共に 1年 山下莉采さん

入選 人口密集地の水循環 1年 野口明日美さん

入選 水と環境 1年 三輪桃愛さん

水源環境賞 「水」はすこやかな森からの贈り物 2年 中田莉世さん

水源環境賞 川を守るために 2年 渡邉真央さん

水源環境賞 水を守るためには 2年 渡邉莉子さん

最優秀賞及び優秀賞を受賞した4名の作文は、神奈川県より中央審査(国土交通省)に推薦されました。

最優秀賞を受賞した中井さんの作文を紹介いたします。

「豊かな森を育むために」 1年 中井美希

蛇口ををひねると、きれいでおいしい水が当たり前のように出てくる今の日本。もし、水道から水が出てこなくなったら、たとえ一日でも私は困り果ててしまうでしょう。

水を守り続けるために、自分には何ができるのでしょうか。

水は森に育まれます。そして水は森を育みます。

私はよく家族とトレッキングに行きます。「どんなところに行きたい?」と問われると、私は必ず「滝」と答えます。大きな岩を乗り越え、滝つぼまで行き、滝のすぐそばで浴びる水しぶきが好きです。

滝のある山が好きな理由は他にもあります。美しいせせらぎ、しっとりとした空気、多種多様な植物、ふかふかとした土。美しい滝へのみちのりは、豊かな森を感じられます。

ふかふかした土は、上に蓄積している落ち葉や、土に住む動物や微生物たちの動いた跡やフンなどによってすき間ができていて、スポンジのようになっています。

スポンジのような森の土に吸い込まれた水は、その上にかぶさっている落ち葉によって蒸発しにくくなり、じっくりと時間をかけて、地下へ地下へとしみ込んでいきます。地中の小さなすき間を通ることで、ちりや汚れがとれるとともに、土や岩の中のミネラルが溶け込んでいきます。そうして、おいしいきれいな地下水ができます。

豊かな森が、ときには何十年もかけて、水を育てているのです。

では、森林が多ければ、五十年後、百年後も水は守られるのでしょうか。

日本の国土面積に占める森林面積は六割以上あります。ですが、そのうちの四割を占める人工林には、放置されてしまった荒廃林がたくさん存在しています。

荒廃林が増えた理由には、戦後に広葉樹を伐採して杉やヒノキを植林したものの、安い外国産の木材が輸入されたために国産の木材の価格が暴落し、採算が合わず放置されてしまったことや、後継者不足、就業者の高齢化などがあります。

間伐や枝打ちなどの整備がされていない人工林の中は、まるで満員電車のように細い木々が立ち並び、林の中は日光が届かず真っ暗で、草木の根が張りません。そのため、雨が降ると表面の土が流されてしまい、雨が土にしみ込まないので、地下水もできません。

このような状況で大雨や台風などが発生した場合、根が水を吸いきれず、土砂崩れが発生しやすくもなってしまいます。

ただ木を植えて増やすだけでは、水を育む豊かな森にはならないのです。

では、人の手で豊かな森をつくることはできないのでしょうか。

人工林であっても、木を植えた後、下草刈り、枝打ち、間伐などの手入れを継続することで、残した木の幹が太くなり、しっかりと根を張れるようになります。

手入れをすることで、森の中に日光が差し込み、今まで発芽できなかったいろいろな木の種子が育ち、本来の豊かな森への再生を目指すことができます。

日本で利用する木材の七割以上は、安い輸入木材です。間伐材も出荷すると赤字になるため、山から出さないことが主流です。日本の森林資源は使われず、使われないから森が荒廃していくという現状があります。

日本の木を使い、林業が盛んになることで豊かな森が育まれているのです。

今の私に出来ることは、現状を知ること。また、日本の木材を選んだり、活用方法を考えたりすることが、水と、私たちをとりまく自然環境を守っていくのだという意識を持ち続けること。そしてそれを、周囲の人たちにも伝えていくことだと感じています。

2021.08.17

Summer-Academic Course【聖光学院 × 洗足学園】で学びを深めています

昨日より8月20日(金)まで5日間の日程で開催されている「Summer-Academic Course」に洗足生たちが参加しています。

「Summer-Academic Course」は、男子校の聖光学院の生徒と、女子校の洗足学園の生徒が、お互いに考えを共有しながら議論を深めていく研修です。

今回のテーマは「ジェンダー」です。

専門家を招いて、一般的に「当たり前」だと思われている社会構造、偏見、男女の役割などについて深く考えていきます。

専門家の講演・ワークショップは一部英語で実施されます。

1グループ4人程度に分かれ、各グループにバイリンガルの大学生または社会人のメンターについてもらい、ディスカッションやグループワークを進めていきます。

生徒たちは以下の2点を意識して、研修に参加しています。

1 自分の考えや感じたことを共有する。

2 物事を主観的に決めつけたりせず、新しいことや他人の考えなどに進んで耳を傾ける。

他校の生徒との交流、専門家の講演、メンターからのアドバイスなどから、生徒たちは多くのことを学び、経験しています。

この研修をきっかけに、より社会を広く見つめ、思考を深めていってもらいたいと思います。

2021.08.16

合唱部のオンライン練習の様子を紹介いたします

本校では現在神奈川県に発出された緊急事態宣言を受けて、校内での部活動を休止しております。

代わりに各部はオンラインでの活動に取り組んでいます。

本日はオンラインで行われている合唱部の練習の様子を紹介いたします。

現在合唱部は8月18日に開催予定の第64回神奈川県合唱コンクールに向けた練習に取り組んでいます。

オンライン練習を8月10日から開始し、腹筋を意識するウォーミングアップ、発声練習、歌詞解釈、イタリア語、マジャール語の発音練習などを行っています。

パート練習では、オンライン上で3つのグループに分かれて1人ずつ歌い、先生や高2の生徒がアドバイスを行っていきます。

パート練習後の「合わせ」では、指揮の先生と伴奏に合わせて声を出していきます。

高2の生徒たちは、「対面での練習ができない中、初めてのオンライン練習ではありますが、みんなにはコンクールを終えたときに『中途半端だった』という思いを抱いてほしくないです。」と語ってくれました。

7月半ばに入部した中1生たちは、対面での練習回数が少ない中、オンラインでの練習に懸命に取り組み、コンクールに臨みます。

コロナ禍の中での活動ですが、生徒たちは工夫を凝らし、目標に向かって取り組んでいます。

生徒たちのひたむきな頑張りを応援していきます。