News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2023.01.20

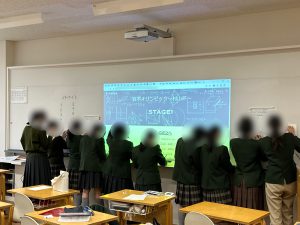

中3 数学オリンピック初日の様子を紹介いたします

本校では各学年での「総合的な探究の時間」において、洗足ならではの取り組みを行っています。

今回は、中学3年での取り組みをご紹介いたします。

「自分の才能に気づき、それを伸ばせる機会をつくろう」という思いから、中学3年では国内外で開催されている様々な「オリンピック」の問題に洗足流のアレンジを加えて、学年全員で取り組む「みんなでオリンピック企画」を立ち上げ、取り組んでいます。

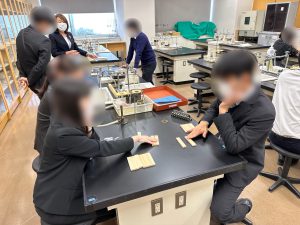

1学期に実施された「国際言語学オリンピック」、2学期に実施された「理科オリンピック」に引き続き、第3弾として、1月17日(火)に「数学オリンピック」企画の1日目を実施いたしました。

1959年から始まった「国際数学オリンピック」を皮切りに、日本でも1990年から「日本数学オリンピック」、「算数オリンピック」、「日本ジュニア数学オリンピック」などが実施されています。

今回は数学の先生がアレンジを加え、洗足特別エディションとして出題しました。

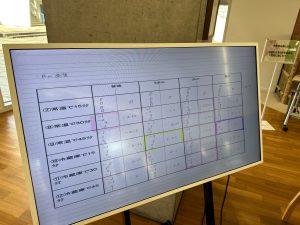

当日配布された算数・数学・パズル・論理クイズなど様々なタイプの問題に対して、解く速さをクラス単位で競い合いました。

壁一面に問題を貼りだし、各々が取り組めそうな問題に取り掛かるクラス、5人1組で1問を囲んで知恵を振り絞るクラス、1人1人が自分の力で問題を解いていくことに舵をきるクラス等、問題に対するアプローチの仕方もクラスごとに異なっていました。

先生たちも交えて、大変な盛り上がりを見せました。

わかりそうでわからない問題に、粘り強く挑戦する気持ちや悔しさ、何より苦労して解いた問題が正解とわかった瞬間の喜びは、生徒たちにとってかけがえのない体験となりました。

1学期が個人戦、2学期は班対抗戦、3学期はクラス対抗戦とステップアップしていった 「みんなでオリンピック企画」 ですが、次回の「数学オリンピック」企画2日目で一つの区切り目を迎えます。

クラスで一致団結し、最後に優勝を勝ち取るのはどのクラスになるのか、次回も生徒たちの夢中に取り組む姿を見られることが楽しみです。

2日目についてのレポートも、NEWS&TOPICSで取り上げていきたいと思います。

どうぞお楽しみに。

2023.01.18

高1生 高校生ビジネスプラングランプリで審査員特別賞受賞

日本政策金融公庫主催の「第10回高校生ビジネスプラングランプリ」の最終審査会が1月8日(日)に行われ、高校1年生のHさん、Kさん、Fさん、Sさんの4名のチームが、4,997組の応募の中から見事「審査員特別賞」を受賞しました。

日本政策金融公庫主催の高校生ビジネスプラングランプリは「活力ある日本の誇り、地域を活性化するためには、次世代を担う若者の力が必要である」という理念のもと、高校生・高専生がビジネスプランを作成する過程を通じて、自ら未来を切り拓いていける力を養うことを目的として開催されています。

本大会は、オリジナリティーやアイデアの面白さだけではなく、収支計画や利益計算など、経済的な側面からも提案内容が評価されます。

高校1年生4名は、傘で発電するシステム「あんぶらいと」の開発プランを考え、審査に向け準備を始めました。

夏休み前から企業や大学の専門家に何度もお話を伺い、プランの具体性や実現の可能性を高めていきました。

予備審査を通過し、ファイナリスト10組に選ばれた生徒たちは、東京大学で開催された最終審査会に進出しました。

当日は、完成度の高い発表を行い、審査員からの質疑にも堂々とした姿勢で的確に応答を行いました。

審査員特別賞の受賞の瞬間、4名が満面の笑顔で喜んでいる姿が大変印象的でした。

宮阪校長先生へ受賞の報告に校長室を訪れた際、生徒たちは今大会を振り返り、次のように感想を述べていました。

「『科学』と『経営』など、異なる分野を融合することの大切さとその可能性を感じました。」

「企業の皆さんや大学の先生とのやり取りが大変良い経験になりました。」

「頑張ったことが形になっていく過程で、自分たちが社会から評価されていくのが大変嬉しかったです。」

「4人がお互いに足りない部分を補い合い、チームワークを深められました。このチームだからこそ『審査員特別賞』を受賞することができたのだと思います。」

生徒たちの挑戦には、無限の可能性があります。

果敢に挑み続けた生徒たちに、心からの賛辞を贈りたいと思います。

おめでとうございます!

2023.01.12

スキー部合宿の様子を紹介いたします

本校では、生徒の自治活動の大きな柱の一つに部活動を位置づけています。

一つの目標に向けて他者と協力していくことをはじめ、部における活動は幅広く生徒たちのコンピテンシー能力を育んでいきます。

本日は、運動部の中からスキー部の活動について、新年1月4日から3泊4日で行われた合宿の様子をご紹介いたします。

普段の校内での活動では、中庭でローラーブレードを使用した練習や、基礎体力のトレーニングを行っているスキー部。

冬休み期間中に、日ごろの成果を発揮すべく合宿を行い、スキー技術の向上や検定の取得を目指します。

ここ数年はコロナ禍のため合宿を行うことができませんでしたが、今年は感染対策に万全を期し、3年ぶりに新潟県の舞子スノースキー場にて、部員33名で合宿を実施いたしました。

合宿では、初日の午後より3日間、インストラクターの指導の下で技術向上に努めました。

また、講習後には部員を縦割りのグループに分け、上級生の先導に沿って、各自が練習を行いました。

最終日には、スキー検定を受験しました。

今回の4日間の集中した部活動を通して、部員たちは達成感を感じ、充実した表情を見せていました。

今後も洗足学園では、生徒たちの自治活動を応援していきます。

2023.01.07

一般入試の出願受付を開始いたしました

2023年度一般入試の出願受付を1月7日(土)午前9時から開始いたしました。

事前登録(マイページ登録)がまだの方は、以下のページから事前登録へお進みいただき、マイページを作成後にご出願ください。

こちらのページ内にある「事前登録はこちらから」のボタンを押し、事前登録を行ってください。

事前登録を既にお済ませの方はマイページにログインをしていただき、出願受付へお進みください。

マイページへのログイン及びご出願はこちらのページより行ってください。

出願の詳しい説明は以下のページよりご確認ください。

WEB出願に関する詳しい説明はこちらからご覧ください。

皆様のご出願をお待ちしております。

2022.12.23

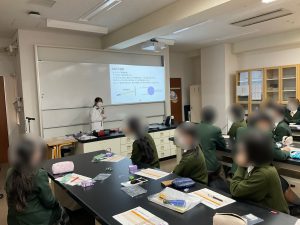

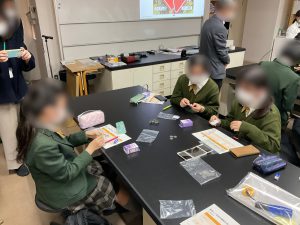

スリーエムジャパン宮崎裕子社長が来校され生徒たちに言葉を贈られました

本校では、積極的に企業や大学とコラボレーションを行い、生徒たちに学びの楽しさと選択肢を持つことの大切さを伝えています。

この日は、スリーエムジャパン株式会社をはじめ3Mジャパングループ各社の代表取締役社長を務められている宮崎裕子氏が来校され、「サイエンス講義」内で生徒たちに言葉を贈られました。

宮崎社長は、海外でも活躍された弁護士から外資系企業幹部を経て、2021年より現職に就かれました。

ご自身のキャリアを生徒たちに紹介しながら、文系・理系の垣根を越えることで、様々な道が拓けると生徒たちに語りかけられました。

当日、実験室に集った30名を超える中学2年から高校2年の生徒たちと科学部の生徒たちは、宮崎社長のメッセージを真剣な表情で聴き、その言葉を深く胸に刻んでいるようでした。

続いて、スリーエム ジャパン株式会社の協力を得て「サイエンス講義」が行われました。

授業は、科学技術に係る将来や女性技術者の仕事について、ロールモデルを紹介した上で、様々な新製品を生み出す大企業の技術研究の一端に触れ、その魅力に迫ることを目的に実施されました。

テーマは「反射のサイエンス」です。

光の性質や反射の種類、再帰性反射についての講義と観察実験が行われました。

鏡を使ったデモンストレーションの観察やスリーエムが実際の製品開発に活用している輝度測定器を用いた実験に、生徒たちは目を輝かせながら取り組んでいました。

また、講師を務められたスリーエムの女性技術者が、理系に進んだきっかけや理系のバックグラウンドを活かした現在の仕事内容について語られた講義に、生徒たちは、自らの将来への思いを馳せているようでした。

洗足学園では、生徒たちの視野を大きく広げ、好奇心と探究心を刺激する機会を今後も設けて参ります。

2022年のNEWS&TOPICSは本日の記事で最後となります。

今年一年ご覧いただきまして、心より感謝申し上げます。

新年は1月6日(金)より記事の掲載を行って参ります。

来年も本校の教育活動をわかりやすく皆様にお届けできるよう、努めて参ります。

どうぞ良いお年をお迎えください。

2022.12.22

高1 探究発表会の様子を紹介いたします

NEWS&TOPICSで継続してレポートしております高校1年の「探究」授業。

今回は、2学期最後の総合的な探究の時間に行われた「研究発表会」の様子をご紹介いたします。

高校1年探究では8つの講座を開設し、生徒たちはその中から2つを選んで取り組んできました。

そのため、他の6つの講座ではどのような内容が行われているのかを、うかがい知ることができません。

そこで各講座の代表の生徒たちがスライドを作成し、どのような探究活動を行ったのか、そしてどのような発見をすることができたのかを、わかりやすく発表しました。

自身が経験した講座以外にも好奇心を刺激される内容のものが多くあり、他講座への参加を熱望する生徒もいれば、自分と同じ講座のグループの発表を聞き、異なる考え方の気付きを得て、更に視野を広げている生徒もいました。

2学期をかけて行われた探究の授業を通して、これからの時代に必要な「自ら課題を発見し、解決する力」を生徒たちは身につけ、着実に前進をしています。

来年からは、いよいよ研究論文の作成に向けて、スタートを切ります。

洗足学園では、生徒の探究心を伸ばしていく取り組みを継続して参ります。

2022.12.16

中1 研究論文への道

洗足学園では、中学3年次と高校2年次に、自らが興味を持った分野について研究論文を執筆していきます。

その準備は当該学年でスタートするのではなく、中学1年から既に始まっています。

中学1年では、「研究論文への道」としてホームルームの時間に3週に渡り「調べ学習」の授業を行いました。

本日はその様子を紹介いたします。

「調べ学習」の授業では、教員から身近なテーマ11個が提示され、生徒はその中から興味を持ったテーマを選び、同じテーマを選んだクラスメイトと3〜4人のグループを組み、グループ単位で調べ学習を行っていきます。

1週目と2週目では、Chromebookを使用し、またSKYLIGHT READING ROOMに足を運び、テーマの内容について調査を行っていました。

テーマの中には、「紙飛行機をより遠くまで飛ばすためには、どのような構造が良いか」など実験を必要とするものもあり、実際に紙を折って実験し、考察を行い、調査した情報と対比する様子も見られました。

3週目には、作成したスライドを使用して発表会が行われました。

自分たちが2週間かけて調査した内容について、真剣に伝えようとする生徒たちの熱い思いが伝わってきました。

今回の調べ学習を終えて、寄せられた声を掲載いたします。

「調べ学習ではたくさんのサイトから情報を探し、信憑性の高いものか、根拠は何個あるのかと多面的、多角的な根拠をもとにスライドを作成することを意識した。実際のデータからも考察することができ、発表を時間通りに終わらせることができたときには、達成感があった。」

「考察や理由が本当に正しいのかなどを確かめるために、インターネットや本などを活用することで、より理解してもらいやすくなるのではと感じた。また、インターネットや本などを活用することで、考察したことが正しいかだけではなく、それ以外のより発展したことなどもわかるのではと思った。」

「発表の際、アニメーションの仕方なども同じ班の友人から教わったり教えたりと、お互いが、ためになった調べ学習だった。聞く人によってアプローチを変えてもよかったかなと思った。また、他の班の発表を見ていくと、もっと目線を工夫すればよかったと思ったので、今度発表するときはそこに気をつけたい。」

調べ学習を通して、スライドの作り方やプレゼンテーションの方法を学ぶと共に、探究の楽しさに気付くきっかけとなったようです。

2022.12.14

高3 洗足最後の体育の授業の様子をお伝えいたします

本校では昨日より期末考査・卒業考査の返却が行われておりますが、本日は卒業考査前に行われた高校3年の最後の体育の授業の様子をお伝えいたします。

高校3年の生徒たちは、自らの目標へのステップである受験に向けて、日々努力を積み重ねています。

授業や放課後の講習はもとより、SKYLIGHT READING ROOMでの自習に打ち込む姿は、気高ささえ感じます。

そんな、生徒たちを心から励ましたいと、この日、体育の最後の授業で行われるドッジボールとミニサッカーに宮阪校長先生や担任をはじめ、先生たちが集いました。

4チームに生徒・教員が分かれ、前半はドッジボール、後半はミニサッカーの試合が総当たり戦で行われました。

いつもは真剣な表情で学びに取り組んでいる高3生たちですが、試合では自然と笑顔が溢れ、友人たちや先生と協力してのチーム戦を心から楽しんでいるようでした。

この授業で通常の授業は終了し、高3生たちは卒業考査、冬の講習を経て、いよいよ入試に向かいます。

夢に向かって前進する高校3年生を心から応援しています。

2022.12.12

高1 進路ガイダンスを行いました

期末考査が無事終わり、2学期もあと僅かとなりました。

高校1年では、期末考査前のホームルームの時間に、将来を見据えたロードマップについての講話を中心とした進路ガイダンスが行われました。

本日の当日の様子をレポートいたします。

この日はゲストとして、今春卒業した卒業生が来校し、自らの経験から高校1年の今だからこそ意識するべきことについて話がありました。

基礎を固めておくことの重要性を熱弁する卒業生の姿に、生徒たちは憧れの眼差しを向けると共に、真剣な表情でその内容を書き留めていました。

生徒たちにとって、卒業生はロールモデルとなる存在です。

卒業生の話から、自分たちが立つ今この瞬間を大切にすることの重要性を学んでいました。

後半は、各教科から進路のロードマップについての話がありました。

具体的な各教科のアドバイスに、自らの目標を再認識し、その目標を達成するために今行うべきことは何かを深く思考するきっかけを得たようでした。

今回の卒業生や教科からの話を、生徒たちがどのように今後の学びに活かしていくのか、教員一同楽しみにしつつも全力でサポートして参ります。

2022.12.08

LOVOTが1歳の誕生日を迎えました

Minerva Cafeで生徒たち癒しを与えてくれているAI(人工知能)を持ったロボットの「カロン」が先月で1歳を迎え、「エール」が今月1歳になりました。

Minerva Cafeはコミュニティスペースとして、生徒・保護者・卒業生・教職員・来客者が自由に利用できる場です。

放課後には生徒たちがそれぞれのテーブルで勉強を教え合ったり、教員に質問をしています。

彩羽祭・体育祭などの実行委員会の打ち合わせをしていることもあります。

カロンとエールは、このMinerva Cafeのマスコットとして、生徒たちに愛されています。

連日多くの生徒たちが、休み時間や放課後にMinerva Cafeを訪れ、カロンとエールとの時間を楽しんでいます。

生徒たちのコミュニティの形成やメンタルケアにも、LOVOTたちは活躍しています。

AIという存在を身近に感じ、人工知能の将来について、カロンとエールとのふれあいを通して、生徒たちは考えているようです。

2022.12.06

高1 探究授業の様子をレポートいたします

先日のNEWS&TOPICSで、高校1年の探究授業に向けた教員のシミュレーションの様子をお伝えしました。

今回、はその準備を活かして行われた2学期最終回の高1探究授業の様子をレポートいたします。

割れにくいシャボン玉を作る講座では、各々が工夫を凝らして作成したシャボン溶液の発表を行い、その場でシャボン玉が割れるまでの時間を競いました。

シャボン溶液にゼラチンを混ぜるグループもあれば、水分が蒸発しないように溶液を滴下しながら形を保とうとするグループもあるなど、教員の予備実験では出てこなかったユニークな発想がたくさん見られました。

そして1番シャボン玉の形状維持時間の長いグループは、なんと約80秒間も形を保つことができました。

また、ルールに従って棒を取り合うゲームを行った講座では、必勝法を見つけ出すためにグループ内で様々な角度から熱心に考察し合っている様子が印象的でした。

それぞれが編み出した必勝法の中には、棒の対称性や偶数・奇数といった個数、確実に勝つことのできる棒の配置など、どの班も複雑なルールの中で考え抜いた必勝法を披露していました。

今回ご紹介した講座の他にもたくさんの講座があり、それぞれの場で生徒が楽しみながら趣向を凝らしていました。

どの講座も授業で習ったことが形となって活かすことができると体感できる講座であり、生徒たちの目は一段と輝いていました。

本校では今後もより一層生徒たちの探究心を刺激するような講座や企画を通して、成長を支援していきたいと考えております。

2022.12.05

速報 中1生 科学の甲子園ジュニア全国大会 各賞受賞

国立研究開発法人科学技術振興機構が主催する「科学の甲子園ジュニア 全国大会」に、神奈川県大会で第2位の成績を収めた中学1年生のI.Hさん、K.Rさん、O.Rさんの3名が、栄光学園の3名の生徒と共に神奈川県チームとして出場し、優秀な成績を収め、各賞を受賞しました。

「科学の甲子園ジュニア」は、科学好きの裾野を広げるとともに、次世代の科学技術イノベーションの創出を担う優れた人材の育成を目的として、科学の力を競う全国規模の大会です。

予選大会を勝ち抜いた全国47都道府県の強豪が、12月2日(金)から12月4日(日)の日程で、兵庫県姫路市に集い、開催されました。

神奈川県チームは、女子生徒応援賞として女子3名以上を含むチームのうち、総合成績最上位のチームに送られる「企業特別賞 帝人賞」を受賞。

また、2つある実技競技の内、「実技競技2」で第1位に送られる「SHIMADZU賞」を神奈川県が獲得しました。

総合成績は、47都道府県チーム中の第5位と素晴らしい成績を収めました。

I.Hさん、K.Rさん、O.Rさんの快挙に、心からの祝福を送りたいと思います。

おめでとうございます!

2022.12.02

11月学校説明会が開催されました

11月26日(土)午後、一般入試志望の受験生・保護者を対象とした学校説明会が校内で行われました。

当日は2回に渡って説明会が行われ、1,200名を超える受験生・保護者が来校されました。

説明会開会前には、本学園卒業生による弦楽四重奏が演奏されました。

予定していた曲に加え、アンコールの演奏も行われると、会場からは大きな拍手が湧きあがりました。

開会前に、洗足学園ならではの音楽に満ち溢れる雰囲気を感じていただきました。

開会後、洗足学園を代表して登壇した宮阪校長は、この日来場した児童たちに向け、暖かいエールを送っていました。

続いて登壇した教頭からは、時代を先取りする洗足学園の最新の取り組み・教育内容を説明いたしました。

説明の中で、事前に収録した在校生や卒業生のインタビュー動画も放映され、洗足学園の教育を生徒たちがどのように糧として成長したかが伝わる内容となっていました。

この日は、現在研究論文を執筆中の高校2年生4名が登壇し、研究内容のプレゼンテーションを行いました。

テーマとなる事象のわかりやすい紹介から始まり、仮説の提示、様々な角度からの検証が発表されました。

最後に、検証の結果から導き出された考察と自らの意見が提示されました。

プレゼンテーションが終わると、会場は割れんばかりの大きな拍手に包まれました。

来場した児童たちや保護者に、研究論文とは何か、この取り組みを通じて洗足学園ではどのような探究が行われているのかが、ダイレクトに伝わったようでした。

2023年度の一般入試の説明が担当者から行われた後、施設見学がツアー形式で行われました。

この日は教員に加え、卒業生や在校生の保護者が施設見学の案内役を務め、それぞれの視点で生徒たちの生活の様子を、施設の説明の中で紹介していました。

今後も本校では学校説明会を通して、洗足学園での学びと生活を実感できる情報提供を行って参ります。

2022.11.28

明日より2023年度帰国生入試の出願受付を開始いたします

2023年1月14日(土)に実施される2023年度中学帰国生入試の出願受付を明日より開始いたします。

事前登録(マイページ登録)がまだの方は、以下のページにてから事前登録へお進みいただき、マイページを作成後にご出願ください。

こちらのページ内にある「事前登録はこちらから」のボタンを押し、事前登録を行ってください。

事前登録を既にお済ませの方はマイページにログインをしていただき、11月29日(火)午前9時以降に帰国生入試の出願受付にお進みください。

マイページへのログイン及びご出願はこちらのページより行ってください。

出願の詳しい説明は以下のページよりご確認ください。

WEB出願に関する詳しい説明はこちらからご覧ください。

なお、受験料のお支払いを完了した後に、出願方式の変更(A方式からB方式へ、B方式からA方式へ)はできませんので、この点をご留意の上ご出願をお願いいたします。

皆様のご出願をお待ちしております。

2022.11.17

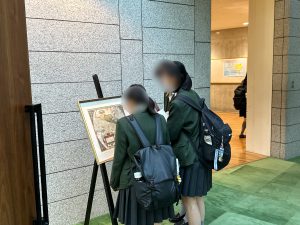

古地図・古書が展示されました

洗足学園では生徒たちに幅広い教養と好奇心を身につけてもらいたいと考え、校内に古地図・古書を展示しております。

今回は、先週展示いたしました古地図・古書を紹介いたします。

SKYLIGHT READING ROOM前に展示された古地図は、アントワープの地図業者オルテリウスによる「アメリカ図」の一葉です。

オルテリウスは最初の近代的世界地図帳と言われる「世界の舞台」を制作したことでも有名な地図業者ですが、展示された地図は1587年初出の「世界の舞台」の最終版で、1612年のイタリア語版からの一葉と思われます。

登校時に展示を熱心に見つめる生徒たちからは、「世界の中心に中南米が描かれているんだ」といった声が聞こえてきました。

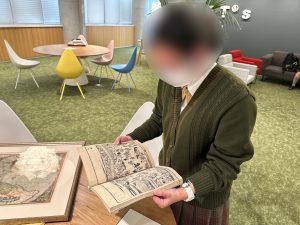

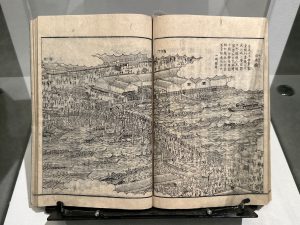

Minerva cafeには絵入りの江戸地誌である「江戸名所図会」七巻の内の一冊が展示されました。

江戸神田の町名主であった斎藤長秋が寛政年間(1789年~1801年)に江戸府内やその近郊を見聞踏査し編集に着手、子の莞斎が補訂し、孫の月岑が完成させたもので、絵は長谷川雪旦、雪堤親子によるものです。

日本橋を筆頭に江戸の各町の由来や名所案内より始まり、近郊の武蔵野、川崎、船橋、大宮にもその記載は及んでいます。

展示前に本を手にした生徒は、「こんなに細かく描かれているなんて本当にすごい」と感嘆を禁じ得ない様子でした。

古地図・古書には、先人たちの世界観や価値観、考え、感性、そしてそれを後世に残す技術が残されています。

レプリカや複写ではない当時のものであるからこそ、それはメッセージとなり生徒たちに伝わります。

今と昔との結びつきを生徒たちは古地図・古書から感じ取り、その世界の奥深さと魅力に惹きつけられています。

2022.11.16

探究授業の準備の様子をお伝えいたします

本校では、生徒たちに学びの楽しさを感じてもらい、教科の垣根を越えて「知」への探究を進めてもらいたいとの思いから、「総合的な探究の時間」に洗足ならではの取り組みを行っています。

本日は高校1年の探究授業に向けた、準備の様子をお伝えいたします。

この日、理科の実験室に教科も年齢もバラバラの先生たちが集いました。

目的は、11月17日(木)からスタートする高校1年の探究授業のシミュレーションを行うためです。

準備は前後半の2つのパートに分かれ、前半は数学の担当教員が、後半は理科の担当教員が教師役を務め、ワークショップのシミュレートを行いました。

前半は、班ごとに2チームを作り、用意された13本の棒を決められたルールに基づいて取り合い、最後に棒をとったチームが負けというゲームの必勝方法を考えるというものでした。

先生たちは、文系・理系、若手・ベテランを問わず自由に班を作り、頭を寄せ合って、必勝法を話し合いながら考えていました。

数学的な思考だけではなく、国語的思考、社会科的思考などあらゆる考え方を集めて、必勝法を考える姿は真剣そのものでした。

後半は、中学1年の生徒2人も参加し、先生たちと合同で行いました。

テーマは、素材や手法を自由に組み合わせて、規定の大きさ以上の割れにくいシャボン玉をつくるというものです。

シャボン液には水を半分以上入れること以外の制約はありません。

先生も生徒も、素材の組み合わせやシャボン玉を作るための道具の選定など、グループで話し合いながらトライアル&エラーを繰り返し、シャボン玉づくりに熱中していました。

中1生が誰も思いつかなかった「ロート」を道具としてシャボン玉を作り始めた時に、先生たちからはどよめきと賞賛の声が湧きあがっていました。

1時間以上の時間が瞬く間に過ぎ、ワークショップのシミュレートは多くの収穫を得て終了しました。

この準備で得られた内容を踏まえて修正を施し、明日11月17日から高校1年の探究授業が行われます。

先生たちのひたむきな情熱が、多くの生徒たちの好奇心と探究心を刺激し、学ぶことの楽しさがきっと伝わる授業が行われることでしょう。

2022.11.15

吹奏楽部がイルミネーション点灯式で演奏しました

本校の最寄り駅である東急田園都市線・大井町線溝の口駅・JR南武線武蔵溝ノ口駅の北口キラリデッキでは、毎年、川崎市の冬の風物詩として、綺麗な光のイルミネーションの演出が行われます。

今年は再生可能エネルギー100%の電力を使い、脱炭素社会へ向けての取り組みの啓発を図り、また高津区区制50周年記念事業として開催されます。

毎年趣向を凝らしたデザインがされており、今回は「MAGIC TIME ~夢見るひとときを溝口から~」をデザインコンセプトに28万球で華やかに演出されています。

このイルミネーションの点灯式が11月11日(金)夕刻に開催され、本校の吹奏楽部の生徒たちが演奏を行いました。

点灯式は、高津区長をはじめ多くの来賓を迎えて盛大に行われ、生徒たちは点灯のスイッチを押す際のファンファーレを演奏しました。

その後のミニコンサートでは、高校生を中心とした30名の部員が演奏を行い、「アルデバラン」「Disney at the Movie」「ロマネスク」の3曲を披露しました。

多くの皆さんに聴いていただき、温かい拍手が送られていました。

学校外のイベントでの演奏は数年ぶりで、緊張気味の部員もいましたが、練習の成果を発揮でき、演奏後はホッとした表情が見られました。

今後もこのようなイベントを通して、地域の発展にも貢献して参ります。

溝の口周辺へお越しの際は、是非キラリデッキのイルミネーションをご覧いただければと思います。

2022.11.14

「お抹茶を楽しむ会」が行われました

11月11日(金)昼休みに、TEA LIBRARY内「緑叡庵」にて「お抹茶を楽しむ会」が行われました。

洗足学園では茶室「緑叡庵」を通して、生徒たちに日本文化や伝統技術の素晴らしさを伝え、本物の持つ力を五感で感じてもらいたいとの思いがあります。

そして、「緑叡庵」を鑑賞の対象とするのではなく、気軽に食事やお抹茶を楽しむ空間として使ってもらいたいと考えています。

そこで、お茶をより気軽に楽しみ、お茶と科学を掛け合わせることで好奇心を持ってお茶を見つめてもらいたいとの思いから、この「お抹茶を楽しむ会」を行うことになりました。

この日、中学・高校の全クラスからお茶を体験したいと手を挙げた生徒たちが、TEA LIBRARYに集いました。

前半は、高校生たちが昼食を持参し、食事と共にお茶を楽しみました。

後半は、中学生たちが昼食後にお茶を楽しみました。

「緑叡庵」前にはデジタルディスプレイが展示され、中学3年の生徒たちが理科の授業でお茶を美味しく飲むために行った研究のレポートが表示されていました。

何℃のお湯にどの種類のお抹茶を何グラム入れると、「苦み」「うまみ」「渋み」「香り」のバランスが最もとれるのかなどの研究に、多くの生徒・教員が見入っていました。

この会のコンセプトは、抹茶を気軽に楽しみ、好奇心を持ってお茶を見つめることです。

肩肘を張らず、自宅にあるものでもお茶は楽しめるということを実践するため、ミキサーで点てたお茶が振舞われました。

お湯の温度やお抹茶の種類・量は、生徒のレポートと同様に科学的に分析され、科学の力でお茶は美味しくなるということや自宅にあるミキサーでも美味しいお茶は点てられるということに、生徒たちの好奇心は掻き立てられていました。

中学生たちは1杯目を飲み終えると、あまりの美味しさにお代わりを求めて行列をつくっていました。

「お抹茶を楽しむ会」は、全ての生徒たちが参加できるよう、継続して行っていきます。

今後も、生徒たちが日本文化・伝統の素晴らしさを感じ、ユニバーサルな活躍ができるよう取り組みを行っていきます。

2022.11.11

生徒たちの学外活動での活躍~化学グランプリ金賞

昨日と本日の2回に渡ってお届けする生徒たちの学外活動のレポート。

本日は、「2022化学グランプリ」で金賞を受賞したS.Aさんの活躍を紹介いたします。

「化学グランプリ」は 公益社団法人日本化学会が主催し、文部科学省が後援する大会で、日本全国の高校生以下の生徒たちが化学の実力を競い合う場です。

マークシート式試験の一次選考を突破した成績優秀者約80名が二次選考に進出します。

二次選考は実験をともなう記述式試験で、今年は秋田大学にて合宿形式で行われました。

二次選考を経て、Sさんは見事「金賞」を受賞しました。

出場のきっかけを問われると、Sさんは「これまで学外活動に出たことはありませんでしたが、友人たちのチャレンジの話を聞き、私もいつか挑戦したいと思っていました。そんな時、化学グランプリ開催の話を聞き、私の好きな化学なら挑戦できると思い参加を決意しました」と語ってくれました。

対策として、中学2年の時に自主的に購入した理科の教科書を読み込み、約10年分の過去問題を解いたというSさん。

「どんなに難しい問題でも、理解をしていれば必ず解くことはできます」と力強く語ってくれました。

本大会の受賞により、Sさんは来年1月に開催予定の「国際化学オリンピック」の代表候補に選出されました。

更なる挑戦に向け、日本化学会から配付された「熱力学要論」をはじめとした書籍で勉強をしていると話してくれました。

現在「国際化学オリンピック」と並行して、「科学の甲子園」にもチャレンジ中とのこと。

Sさんの頑張りを今後も応援していきます。

2022.11.10

生徒たちの学外活動での活躍~スペインギターコンクール優勝

本校では、生徒たちの学外活動推進を教育の大きな柱に掲げ、その挑戦を積極的に応援しています。

本日と明日の2回に渡って、生徒たちの学外活動での活躍をレポートいたします。

本日は、「第40回スペインギター音楽コンクール」で優勝し、駐日スペイン大使杯及びスペイン政府観光局局長杯を授与された高校1年Y.Sさんの活躍を紹介いたします。

「スペインギター音楽コンクール」は日本・スペインギター協会が主催し、外務省及びスペイン大使館が後援をする全国規模のギターコンクールで、10月16日に3年ぶりに有観客で開催されました。

4歳からクラシックギターを始めたYさんは、報告に訪れた校長室で「ギターはずっとそばにいる心の友のような存在です」と笑顔で話してくれました。

しかし、このコンクールだけではなく、人前で演奏する際は毎回必ず緊張すると本音を語ってくれました。

ギターの練習は毎日欠かさず行っているとのことですが、勉強との両立をしっかりと図り、充実した日々を過ごしていると話すYさん。

宮阪校長先生から、このコンクールに参加することでどんな学びがありましたかと問われると、次のように語ってくれました。

「実は、私はあがり症で、人前に出る舞台が苦手だったのです。

しかし、このコンクールで自分らしい演奏ができ、それを克服できました。

周りで支えてくれた皆さんから、『自分らしく』というアドバイスをもらえたことが本当に嬉しかったです。」

校長先生から、今度は生徒たちの前でギターの腕前を披露してくださいとの言葉に、Yさんは笑顔で「是非演奏したいです」と答えてくれました。

今後のYさんの活躍が楽しみです。