News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2024.04.19

体育祭予行練習が行われました

春らしい穏やかな気候のもと、昨日、4月20日開催予定の体育祭の予行練習が行われました。

(本年度の体育祭は、受験生・保護者の皆様も体育祭をご見学いただけます。ご予約は不要です。また、入退場も自由です。)

先月のNEWS&TOPICSでお伝えいたしました通り、本校の体育祭は、体育祭実行委員の生徒たちが中心となり、生徒たち自身の力で創り上げる体育祭です。

予行練習も、先生の助言を得ながらも生徒たちがゼロから計画し、実行していました。

「運営」に関しては、放送や審判、選手の招集、用具の準備も係の生徒たちが全てを仕切り、進行を行っていました。

「応援」では、高校2年生を中心に応援団の生徒たちが、生まれ月によって4色に分かれた生徒たちを見事にまとめ上げていました。

どの生徒たちからも、自分たちの手で体育祭をより良いものにしていこうという意気込みが強く感じられました。

4月に入学した中学1年生たちは、先輩たちの頼もしい姿に憧れを抱き、自分たちも将来あのように活躍したいと目を輝かせていました。

体育祭まであと1日。

きっと素晴らしい体育祭になることが確信できた予行練習でした。

2024.04.18

多摩地域のフィールドワークレポート 後編

春休み中の3月21日に、高校2年生を対象に行われた多摩地域のフィールドワーク。

本日は後編として、フィールドワーク後半の様子と生徒の感想を掲載いたします。

フィールドワーク後半は、多摩センター駅にある「パルテノン多摩」内のミュージアムへ足を運び、ニュータウン開発の流れや当時の人々の生活について学芸員の方からの解説を受けました。

永山・諏訪団地の入居開始当初は鉄道の整備が間に合わず、バスによる通勤は渋滞の影響を受けて過酷であったこと。

山を切り開いた造成地からは砂埃が舞い上がり生活環境が良好ではなかったことなどといった当時の様子のほか、このような状況の中でも入居者たちは協力し合いながら生活環境の向上を目指していたことなどを生徒たちは知り、先ほどまで自分たちが歩いていた地域の人間生活の歴史に思いを巡らせていました。

参加した生徒たちの感想の抜粋を掲載いたします。

どうぞお読みいただければと思います。

「3学期の授業で触れたこの辺りの内容は、正直理解するのがちょっと難しかったです。しかし、詳しいことが理解しにくかったからこそ、こうやってフィールドワークによって、現地で自分の目で、授業で学んだことを確認でき、良い経験となりました。」

「初期は駅まで遠かったり、公園や商店などなかったからこそ、必ずしも利便性が良かったわけでなく、苦労したことが多く、計画も苦労を重ねていたのがわかり、計画都市とはいえ、まちづくりの難しさも感じました。」

「実際にニュータウンを歩くことができて良かったです。再開発の仕方と町の雰囲気、しっかり計画された安全性や利便性があってこその開発がなされていたことがわかりました。様々な場面で自分が思っていたことが書き換えられていって面白かったです。」

2024.04.17

多摩地域のフィールドワークレポート 前編

新年度が始まる直前の春休みに、部活動の発表会である「春フェス」をはじめ、洗足生たちは多くの活動に取り組んでいました。

今回は、3月21日に高校2年生の地理授業履修者を対象として行われたフィールドワークの様子をレポートいたします。

地理の授業では、3学期に「人口、村落・都市」の単元を扱い、高度経済成長に伴う日本国内での人口移動や都市周辺の宅地開発の流れについて学習しました。

今回のフィールドワークは、その具体例となる多摩ニュータウンとその周辺地域を中心に街の様子を見学することで、より理解を深めることを目的として実施されました。

聖蹟桜ヶ丘駅周辺では、京王電鉄によって丘陵地を切り開き開発された桜が丘住宅地の様子を見学しました。

多摩ニュータウン地域では、最も早く入居が開始された諏訪団地・永山団地を訪れました。

生徒たちは、過去の地形図と現在の状況を見比べながら、大規模造成によって地形が改変されたこと、高度経済成長期に住宅不足に陥る中、戸建てが立ち並ぶ住宅地造成や、大規模団地の建設という形で大量の住宅が供給されたことや、現在の住環境の様子などを、実際に自分の目で見ることで確認していました。

明日は後編として、フィールドワーク後半の様子と生徒たちの感想を掲載いたします。

どうぞ、お楽しみに!

2024.04.16

世界遺産×SDGsチャレンジ!プレゼンテーション部門最優秀賞受賞!

NPO法人世界遺産アカデミーが主催し、文部科学省が後援して開催される「世界遺産検定」。

その世界遺産検定の探究型コンテストである「世界遺産×SDGsチャレンジ!」は、人類共通の宝物である世界遺産の学習を通じてそこから発見できる課題やその解決策を「SDGs」と結び付けて考えるコンテストです。

開催部門として、チームで取り組む「プレゼンテーション部門」と個人で挑む「小論文部門」に分かれています。

2023年9月1日(金)~2024年1月24日(水)の期間で開催されたプレゼンテーション部門は、全国から230チームが応募しました。

3つの探究課題から1つを選び、チームで課題解決策を考え、課題解決策となる企画書とプレゼンテーション動画を作成していきます。

当時中学2年生であったK.Sさん、K.Oさん、S.Yさん、N.Wさんの4名は、「身近な世界遺産候補を見つけ、どのように保護・保全すべきかを考えよう」という探究課題において、全国で1組に与えられる最優秀賞に見事選ばれました。

4名とも社会の授業が大好きで、授業で世界遺産検定のことを知ったことがきっかけでチャレンジしてみようと思ったことを、報告に訪れた校長室で語ってくれました。

プレゼンテーション動画作成のための調査の中で、世界遺産に関して楽しく深く知ることができ、新しい学びができたことを生き生きとした表情で語る4名の姿は、まさしく挑戦する心を持ち続ける洗足生を象徴する姿でした。

今後も生徒たちの挑戦を洗足学園は応援していきます。

2024.04.12

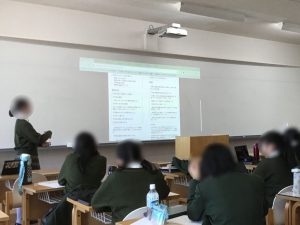

中1 オリエンテーションを行いました

本校では、洗足学園での学びに理解を深め、人間関係を円滑に構築し、学園生活を充実したものにするため、入学式の翌日より4日間の日程で、中学1年オリエンテーションを実施いたしました。

本日のNEWS&TOPICSでは、オリエンテーションの様子をお伝えいたします。

学習面でのガイダンスでは、授業準備についてや本校での学びをより深めていくためのアドバイスが、各教科の先生よりありました。

一方、生活面のガイダンスでは、生徒それぞれの価値観や「感じ方」「受け取り方」は異なること、それを理解した上で他者へ配慮をするといった、円滑かつお互いに高めあう人間関係を構築できるよう先生たちからのアドバイスがありました。

新入生たちの真剣な表情で聞き入る姿には、これからの学園生活を自分たちの力で良いものにしていこうという意志が感じられました。

また、即興演劇の手法を用いたインプロヴィゼーション・ワークショップを通して、クラスメイトとの交流を図りました。

ICTガイダンスにおいては、グループ活動「物語を創ろう」にて、同時編集機能を用いて「お話」を作成しました。

クラスメイトのユーモアあふれる言葉選びに、いたるところで笑い声が聞こえる楽しい時間となりました。

中学1年生たちは、洗足学園での6年間のスタートを素晴らしい形できることができました。

2024.04.10

茶道部が満開の桜の下で野点を行いました

4月2日(火)、洗足学園溝の口キャンパスの中心に位置し、憩いの場である「The Lawn」(芝生広場)に植えられた満開の桜の木の下で、茶道部の生徒たちが野点(のだて)を行いました。

野外の茶会とも言われる「野点」は、緑豊かな野外に緋毛氈を敷き、赤い野点傘をさしかけて行われます。

野点の魅力は、堅苦しくなく、自然を楽しみながらお茶をいただけるところにあります。

茶道部の生徒たちは、日頃の活動の成果を遺憾なく発揮し、心を込めてお茶を点てていました。

客人として招かれた宮阪校長先生をはじめとした先生方は、満開の桜を愛でながら、茶道部の生徒の点てたお茶を心行くまで楽しんでいました。

洗足学園には、TEA LIBRARYに日本の伝統技術の粋が凝縮された茶室「緑叡庵」があります。

また、The Lawnの桜の木をはじめキャンパスには緑豊かな自然があります。

生徒たちは四季の感じられる最高の環境の中で、中学高校の大切な6年間を過ごしています。

これからも、季節ならではの行事が生徒たちの学園生活を彩っていくことでしょう。

2024.04.09

体育祭見学に関するお知らせ

洗足学園では、4月20日(土)に開催される体育祭を公開行事として、受験生・保護者の皆様にご見学いただく機会を設けました。

体育祭は実行委員・応援団の生徒たちを中心に一から作り上げた、まさに生徒たちの手による行事です。是非生徒たちの活躍をご覧いただければと思います。

今年度の体育祭は、予約なしでご見学いただけることにいたしました。

どうぞ、ご自由にご覧いただければと思います。

※雨天の場合は4月21日(日)に順延となります。4月21日(日)も雨天の場合は中止となります。

※天候による体育祭の実施に関してはホームページに掲載いたします。ご来校前に必ずご確認ください。

※セキュリティの関係上、在校生保護者以外の方の写真撮影・ビデオ撮影はご遠慮ください。

※今後の社会状況により実施及び内容が変更される場合がございます。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます

開催日時

開催日 2024年4月20日(土)

開催時間 8:40~15:00(最終入場14:30)

受付場所

洗足学園中学高等学校 グラウンド

※入退出は自由です。

参加対象

本校の受験をお考えの受験生及び保護者

内容

体育祭の様子をご自由にご見学いただけます。

また、特設テントにて個別相談を承ります。

当日は、下記の時間帯に校内見学(所要時間20分程度)を行います。

ご希望の方は、個別相談特設テント前にお集まりください。

1回目 9:30

2回目 10:30

3回目 13:30

お問合せ

洗足学園中学校事務局

e-mail ao@jh-staff.senzoku.ac.jp

2024.04.08

健康診断を行いました

4月6日(土)に2024年度の健康診断が行われました。

中学1年生にとっては初めての健康診断です。

入学後2日目の中1生は、少し緊張した面持ちながらも、身体測定・歯科・眼科・視力検査・耳鼻科・聴力検査・内科・心電図の各検査に臨んでいました。

その緊張も次第に解けて、各種検査を待っている際に、昨日のオリエンテーションで打ち解けたクラスメイトたちと楽し気に会話をしている姿が大変印象的でした。

全生徒にとって健康的に学園生活を送ることは大切なことです。

この日の健康診断を通して、生徒たちは健康への関心を高め、健康管理をきちんと行うという意識を改めて持つきっかけを得たようです。

また、このような機会から、生徒たちは社会で必要なコミュニケーション能力を自然と身に着けていきます。

今週からはいよいよ2024年度の授業がスタートします。

本年度もNEWS&TOPICSでは、生徒たちの生活の様子をお伝えして参ります。

2024.04.03

国際地学オリンピック日本代表に本校生徒が選出されました

本校高校3年N.Mさんが、「国際地学オリンピック」日本代表4名の内の1名に選出されました。

「国際地学オリンピック」は、高校生を主な対象とした地学の問題を解く能力を競う国際大会です。

地学分野に秀でた生徒の発掘と地学学習の促進、そして地学を通じての国際交流・協力の促進を主な目的として、世界各地で毎年開催されています。

Nさんは、NPO法人地学オリンピック日本委員会が主催する「日本地学オリンピック」において、1次、2次予選を優秀な成績で突破。

今年3月に開催された本選に出場し、本選成績上位10名が国際大会代表の座を競う国内最終選抜に出場しました。

最終選抜では英語でのディスカッションと、日本語での面接がありました。

Nさんは、「私は帰国生ではないので、英語に関しては洗足の英語教育に助けられました」と報告に訪れた校長室で語ってくれました。

日本語での面接では、部活動や文化祭などの経験をアピールしたとのこと。

本選における岩石・鉱物・化石鑑定試験では、洗足の理科室にある標本を見て対策したと話してくれました。

国際地学オリンピックは、今年8月8日~16日に中国・北京で開催される予定です。

Nさんの今後の益々の活躍に、期待が募ります。

2024.04.02

第15回弦楽合奏部定期演奏会が行われます

本年度も、弦楽合奏部の定期演奏会が洗足学園前田ホールで行われます。

一流の音楽環境で演奏できるのも、洗足学園の魅力の一つです。

弦楽合奏部は指揮者を設けず、コンサートミストレスの動きに部員全員が合わせて演奏しています。

弦楽器のあたたかい演奏を、多くの来場者に感動してもらえるよう、部員たちは日々練習に励んでいます。

受験生・保護者の皆様もご来場いただけます。

お誘い合わせの上、是非お越しいただければと思います。

日 時:4月13日(土) 15:30開場 16:00開演(1時間程度の公演となります)

場 所:洗足学園 前田ホール

入場料:無料

問い合わせ先:044-856-2777(弦楽合奏部顧問 大田・柳元)

曲目:インディージョーンズメドレー

タイタニックメドレー

弦楽のための交響曲第2番/メンデルスゾーン、オリエンタルウィンド 他

※整理券等はございません。

※定期演奏会のチラシはこちらからご覧ください。

2024.04.01

「いのちの授業」が産経新聞に掲載されました

3月6日に本校内で実施された中学2年「いのちの授業」が、3月30日(土)の産経新聞に掲載されました。

神奈川県立こども医療センター新生児科部長の豊島勝昭先生のよる本校生徒たちへの講演の内容が、詳細な記事となっています。

豊島先生の立つ新生児医療の最前線の厳しい現実の中で、赤ちゃんとご家族、医師や看護師をはじめとしたスタッフの心と心の繋がりへの生徒たちの思いが記事から伝わってきます。

この記事は、WEB版でもご覧いただくことができます。

こちらのリンクより是非お読みいただければと思います。

2024.03.22

生徒活動報告「YEAR BOOK~年輪~」が完成しました

本校では、生徒たちの学園での一年間の活動を生徒たち自らの手でまとめた記録である「YEAR BOOK ~年輪~」を年度末にデジタル発行しています。

2023年度のYEAR BOOKが完成し、この日、編集の責任者であり生徒会専門委員会の一つである報道委員会の委員長が校長室を訪れ、宮阪校長先生にプリントアウトされたものを手渡しました。

体育祭や彩羽祭(文化祭)、紫陽祭(合唱コンクール)をはじめとした学内行事、学年単位で行われる修学旅行やホームルーム研修といった宿泊行事、部活動や委員会活動。

生徒たちの歩んだ一つ一つの軌跡を、リーダーとなって導いた生徒の代表がそれぞれ振り返り、自らの感じたこと考えたことを感想として綴っています。

その文章には、試行錯誤の様子や失敗の中から得た経験、成功に導いた時の感動が瑞々しく表現されていました。

常に前を向き成長していく生徒たちの思いの込められたYEAR BOOKは、本校の宝と言えます。

来月からは、記念すべき100周年となる新たな1年が始まります。

生徒たちの更なる挑戦と飛躍が期待されます。

2024.03.14

高2 リーダーとしての一年を振り返る対話を行いました

本校では、幸福な自己実現を果たす力を涵養するため、生徒同士が問いを出し合いながら考えを深めていく、「対話」の時間を大切にしています。

先日、高校2年では、「これまでの自治活動の経験を通じて培ってきた力を、どのように残り1年の学園生活に活かしていくか」をテーマとした対話を行いました。

この一年間、高校2年生たちは、自治活動のリーダーとして活躍してきました。

今回は、生徒会役員が司会を務め、部活や委員会のリーダーとして活躍してきた部長、委員長がグループのファシリテーターを務めました。

対話は、終始和気あいあいとした雰囲気で、会場となった小体育館には笑い声が絶えず響きわたっていました。

「同級生のなかで尊敬している人物は誰か」という問いかけから始まり、「その人のどこを真似できるか」、「周囲からより応援される集団とはどのような集団か」と発展していきました。

目標に向けて謙虚に努力し続けられる人、周囲をよく見て気遣うことのできる人など、同級生の名前を次々に挙げながら話し合っていく中で、各々が理想とする人間像が具体的になったようです。

対話をふりかえった生徒の感想には、次のような言葉がありました。

・身近にロールモデルとなるような友達がたくさんいることで、日々良い刺激を受け、楽しく勉強ができるこの環境を活かしていきたい。

・応援されるためには人を応援することが大事であると強く実感した。周りにいる人に今まで以上に敬意を払っていきたいと思う。

・尊敬できる人の共通点を考えることで、勉強を全力で頑張るときと、視野を広くもつときのメリハリをつけることが重要だと気づいた。

今回の対話を終えた後、生徒たちは感想をまとめるとともに、改めてどのように学習に臨んでいくかを言語化し、決意として記しました。

対話をきっかけに、周囲を見渡しながら自分をも俯瞰していくことや、努力しあえる友人に恵まれた環境の中で互いに応援し合っていくことの重要性を実感することができたようです。

これまでに育んできた同級生との絆が、これからの躍進に繋がっていくことでしょう。

2024.03.13

中2 「NICUいのちの授業」が行われました

3月6日(水)、神奈川県立こども医療センター新生児科の豊島勝昭先生による「NICUいのちの授業」が行われました。

豊島先生は、長年にわたって新生児医療の最前線に立たれており、2015年・2017年に放送された周産期医療を題材としたテレビドラマにおいて医療監修も担当された先生です。

授業では、ドラマの一場面やニュースで特集された映像を用いながらお話しいただきました。

生徒たちは、緊迫しつつも、思いやりにあふれた医療現場を感じ取ることができました。

講演会後も生徒から多くの質問が投げかけられ、その一つ一つに豊島先生は生徒の気持ちに寄り添いながら返答してくださいました。

生徒たちの感想を一部掲載いたします。

「最初に驚いたのは赤ちゃんの約33人に1人はNICUに入院していることです。想像以上のことです。私は身体が小さいわけでもなく、障害もないので、生まれてから、または生まれてすぐから障害をもつ子たちの気持ちを完全に理解することはできません。私は街中でチューブをつけた子を見たら思わず見てしまう人間です。でも、今回の講演で同情の気持ちだけを向けるのはやめようと思いました。その子たちが笑っている姿を見て一緒に笑える人間になろうと思いました。」

「『高い山を目指しているだけだと足元の花に気づけないかもしれない』という言葉がすごく印象に残りました。もちろん、大きな目標を目指すことはすごいことだと思いますが、それに夢中になりすぎると周りの人たちの優しさや自分では当たり前と思ってしまっている『幸福』に気づけないのだと思います。今の自分の日常に感謝しようと思います。」

「先生の患者さんたちの気持ちに寄り添った治療をするということがとてもいいなと思いました。医師と言うと何がなんでも命を優先するというイメージでしたが、やはり人間は感情が大切なので、先生の治療で少しでも救われている患者さんやそのご家族がたくさんいるのだろうなと思いました。」

生徒たちはこの授業を通じて、命の尊さに改めて向き合い、深く考えることができました。

2024.02.29

研究論文発表会の進捗状況を実行委員長が報告しました

本校では、中学3年と高校2年で、探究活動の集大成として研究論文を執筆いたします。

先日のNEWS&TOPICSでは、高校2年生たちのこれまでの研究論文への取り組みと、学年内で行われた発表会の様子をお伝えしました。

高2生たちは、これまでの研究論文活動の総まとめとして、3月7日(木)に実施予定の「研究論文発表会」本番に向けて、着々と準備を進めています。

この発表会の要となる12名の生徒実行委員たちを取りまとめる実行委員長のI.Nさんが校長室を訪れ、進捗状況の報告と当日に向けた意気込みを宮阪校長先生に伝えました。

3月の発表会では、全高2生が発表を行う「ポスターセッション」と各クラスの代表者が大講堂で発表を行う「発表会」の2部門で構成されます。

各クラスの代表者選出の際に実行委員の生徒たちが独自に作成したルーブリックを使用するなどの工夫した点やこれまでの軌跡を、Iさんは詳細に説明していました。

「展示」「公演」「広報」の3部門を統括しつつ、学年全生徒を率いていくIさんは、この発表会を体育祭や彩羽祭のように全員を巻き込んで成功に導いていきたいと抱負を語ってくれました。

先日の学年内発表の際の生徒たちの生き生きとした姿、凛とした姿勢で校長先生にプレゼンテーションを行うIさんの姿から、3月の発表会が全ての参加者の心に残る素晴らしいイベントになると確信いたしました。

研究論文発表会当日の様子は、こちらのNEWS&TOPICSで紹介して参ります。

2024.02.28

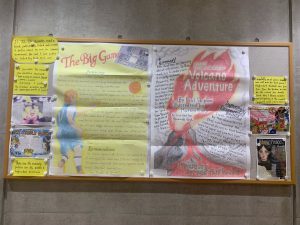

中学生が「Oxford Big Read」で特別賞を受賞しました

本日は、中学生の学外活動での活躍をお伝えいたします。

昨年募集が行われ、先月受賞作品が発表された「Oxford Big Read 2023」にて、中学1年生のH.Iさんと中学2年生のK.Sさんの作品が、Honrable Mention(特別賞)に輝きました。

「Oxford Big Read」は、洋書を読み、その内容と感想をアートと共にポスターにまとめる中高生を対象としたオックスフォード大学出版局が主催するコンテストです。

本校では、TEA LIBRARYやSKYLIGHT READING ROOMにある4,000冊を超える洋書を有効活用し、生徒たちが「多読」を通して英語に親しめる環境を整えています。

今年度は中学3学年の生徒たちが、このコンテストに夏休みの期間を利用して取り組みました。

H.Iさん、K.Sさんの作品は、ポスター(アート)としてのクオリティーに加え、英語の文章が正確に、自然な表現で書かれていることが高く評価されました。

ポスターを目にした人が、その本を読みたいと思える素晴らしい出来上がりには、感嘆を禁じ得ません。

学年掲示板に掲出された応募作品、受賞作品に、多くの生徒たちが足を止め、本の紹介を豊かな表現で書き綴った英文を味わうと同時に、ポスターの芸術性を鑑賞していました。

本校では、生徒たちの積極的な挑戦を、今後も応援していきます。

2024.02.22

高2 研究論文学年内発表会を行いました

先日のNEWS&TOPICSでは、高校1年生と中学3年生の合同探究授業について紹介いたしましたが、今回は高校2年生の取り組みを紹介いたします。

本校では、中学3年と高校2年で、探究活動の集大成として研究論文を執筆します。

高校2年の生徒たちは、この1年間各々が興味を持ったテーマについて、仮説を立てて実験をしたり、大学の研究者や官公庁・民間企業の方に連絡をとって取材したりと、各々工夫を凝らして研究を行ってきました。

12月にはその成果を研究論文としてまとめて提出し、要旨を英語で執筆しました。

提出された論文は、どれも生徒たちが卒業後の将来にわたって、専門的な研究を遂げていく片鱗を垣間見せるもので、大学生に肩を並べる質を誇るものも少なくありません。

3月には、高校2年生と同じく研究論文の執筆を行ってきた中学3年生、そしてこれから研究を進めていく高校1年生、さらに保護者やお越しいただいた外部の専門家の皆様に向けて、研究の成果を口頭発表する発表会を予定しています。

先日、その予行演習と、大講堂で発表する代表生徒の選考を兼ねた学年内の発表会が行われました。

高校2年では、探究活動の発表会の計画・運営は各クラスの進路・探究委員の生徒たちが主体となって行っています。

研究内容自体は個人で追究していくものですが、その成果を様々な形で他に共有することで、他者と学び合う場が開かれていきます。

委員の生徒たちは、このように「学びを増幅させる場」としての発表会をデザインすべく、話し合いを重ねてきました。

今回の学年内発表会に際しても「どういう研究が優れた研究といえるのか」に立ち返りながら、生徒間で相互評価を行うためのルーブリック(学習や活動の達成度の尺度を表で示したもの)を委員の生徒が作成しました。

生徒たちは発表を聞き、ルーブリックの基準に基づいて相互評価を行っていました。

発表会場では、ユニークな研究内容の連続に感心しながら頷く姿や、考察に対して別の立場から意見して議論したりする姿が見受けられ、知的関心の熱が高まっているようでした。

学年内発表会は、自分が結実させた研究が他者の知的関心を喚起することの達成感と喜びを実感する機会となったに違いありません。

2024.02.19

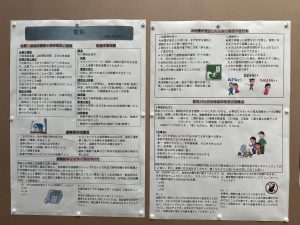

福祉委員の生徒たちの防災への取り組み

本校では自立に向けた教育の柱の一つに、生徒自治活動を掲げています。

自治活動の実践として、生徒会長を筆頭に役員・会計監査の生徒たちが活躍する生徒会活動や部・同好会・研究会の活動、体育祭・彩羽祭(文化祭)実行委員会の活動などが挙げられます。

これらの活動と並んで、自治活動の中心的役割を果たす活動が、生徒会専門委員会の活動です。

報道、放送、福祉、保健、美化、風紀、体育、図書の各委員会が、充実した学園生活を生徒たちが過ごせるように、独自の活動を行っています。

本日は、専門委員会の中から福祉委員の生徒たちの取り組みを紹介いたします。

今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受けて、生徒たちは防災への意識を高めています。

日本に住む私たちは、いつ災害に見舞われてもおかしくありません。

福祉委員の生徒たちは、地震をはじめとした災害への備えを全ての生徒が進められるよう、防災に関してまとめた掲示を、先月アトリウムに掲出しました。

その内容は、地震のメカニズムの解説から地震発生時に取るべき行動、避難に関する注意点、防災マップに至るまで、実用的かつ分かりやすいものとなっていました。

こうした生徒たちの取り組みが、いざという時に自らの命を守ることに繋がります。

福祉委員の生徒たちは、防災への取り組みの他に、能登半島地震で被災された方々への募金活動を行うなど、積極的な取り組みを行っています。

生徒たちの活動を、洗足学園はこれからも支えて参ります。

2024.02.15

2月のアトリウム展示作品を紹介いたします

洗足学園では、感性を伸ばすことは学校教育における重要な要素であると考えています。

一流の芸術作品にいつでも触れることができる恵まれた環境の中で、生徒たちは音楽と共に美術や書道といった芸術の授業にも励み、素晴らしい作品を制作しています。

正面玄関を入りすぐの吹き抜けスペースであるアトリウムには、美術や書道の授業で生徒たちが制作した作品が定期的に展示されます。

その作品はいずれも力作ぞろいです。

生徒たちは楽しんで取り組み、芸術の素晴らしさを体感するとともに、自らの創造力と感性を伸ばしています。

作品の一つ一つからは、制作した生徒たちの作品にかける思いが伝わってきます。

そして、見る者に新鮮な感動を与えてくれます。

2月は、中学3年生たちが美術の授業でデザインした「グラデーション」が展示されています。

色を段階的に変化させ、美しい組み合わせ方を考えて構成しました。

縦横それぞれ18cmという限られたエリアに、色の組み合わせで自らの世界観をグラデーションで表現する生徒たちの取り組みは、意欲に満ち溢れたものでした。

WEB上ではありますが、どうぞ生徒たちの力作をご覧ください。

2024.02.09

ハーバード大学で行われた模擬国連大会参加者の活躍

本校では、生徒たちの学外活動への参加を積極的に推し進めております。

国内外の同年代との交流による啓発や学びは、視野を広げ、意識を高める上での貴重な機会となっており、生徒たちに大きな成長をもたらしてくれています。

世界各国で開催されている模擬国連大会への参加は、その学外活動のアイコン的な存在となっています。

1月24日から1月31日の日程で、高校生6名が米国ハーバード大学で行われた模擬国連大会に参加いたしました。

この日に向けて、生徒たちは昨年より準備を積み重ねてきました。

ハーバード大学での模擬国連大会で得た経験や感想を、生徒たちは校長室を訪れ、宮阪校長先生に語りました。

現地では、世界各地から集った同年代の参加者たちより、準備の手順からスピーチの方法に至るまで、様々な刺激を受けたと話してくれました。

チームとして参加することで、それぞれの役割を意識し、団結することの大切さを再認識することができたようです。

また、自信をもって話すことの大切さを実感することができたと、充実した表情で語ってくれました。

模擬国連大会の開閉会式、各委員会への参加、決議文の作成作業に加え、模擬国連の日程の合間にアメリカ東海岸にある大学(ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学など)を現地の大学に在学中の本校の卒業生の案内で見学しました。

海外大学のアカデミックな学風に触れ、学問に対するアプローチや学ぶということに対する大学生たちの姿勢を知ることで、より大きく視野を広げることが出来たようでした。

次なる目標として、「来月の洗足主催のジャパンメトロポリタン模擬国連大会にこの経験を生かしたい」「リーダーシップに磨きをかけて、みんなをまとめていきたい」「将来海外で活躍したい」とそれぞれが力強く語ってくれました。

今後も、洗足学園は生徒たちの挑戦を応援していきます。